住宅の耐震補強を行う際には、「補助金制度」やさまざまな「税制優遇」などの制度が利用できる。自治体によっては100万円以上の補助金を出す場合もあるので、使わない手はないだろう。ここでは、耐震補強工事に利用できる、補助金制度や税制優遇制度の詳細、申請方法について解説していく。

なぜ耐震工事は必要なのか?

1981年6月1日以前に建てられた建物は「旧耐震基準」と呼ばれ、耐震性が低い可能性がある。

耐震性を向上させるには耐震補強が必要だが、耐震工事は高額な工事費用がかかるほか、地震が発生しない限り問題が見つからないため先送りにされがちだ。

しかし、日本は地震大国であり、いつ大きな地震が発生するか分からない。そのため、耐震性が低い住宅は耐震補強を行っておくべきだ。

全国の自治体では、耐震補強を行った住宅に対して補助金制度を設けていることが多い。場合によっては、100万円の補助金を出す自治体も存在する。

補助金を利用して、なるべく耐震補強を行うようにしたい。

耐震補強の相場

耐震補強工事にかかる費用についても知っておきたい。以下は、編集部が調べた耐震補強工事の目安の費用相場だ。

| 工事内容 | 目安の費用 |

|---|---|

| 耐震診断 |

5万円~50万円 (場合によっては無料) |

| 耐震金物の取り付け | 10万円~40万円 |

|

壁に筋交いを設置 (1間=182cm) |

25万円~30万円 |

| 外壁の柱や土台に耐震パネルを設置 | 65万円~ |

| 1981年より古い住宅全体の耐震補強 | 150万円~ (物件の状態によって大きく異なる) |

耐震補強の補助金の特徴

耐震改修工事の補助金を受けるには、さまざまな条件があるが、その内容は各自治体によって異なる。そこで、一般的な補助金制度の特徴について説明しよう。

耐震補強の補助金は、自治体から支給される

耐震改修の補助金は、自治体(市区町村)の補助金となっており、国の補助金はない。自治体がそれぞれ独自の制度で補助を行っているため、補助金がない自治体も多いし、制度があっても自治体によって補助率や補助額に差がある。

また、要件も自治体によって違いがあり、補助を受けやすい自治体もあれば、受けにくい自治体もあるのが実態だ。

まずは、自分の自治体に耐震改修の補助金があるかどうかを調べ、要件をしっかり確認することがポイントだ。

耐震工事の補助金制度の多くは、「建築年」と「対象となる建物構造」が決められている。自治体によっては、補助金の募集期限を設定しているところもあるため、特に期限については注意深く確認したい。

既に今年の期限を過ぎてしまっている場合には、自治体に翌年の補助金の予定を確認し、次回の補助金が公表されたらスムーズに申請できるように準備しておくことが大切だ。

補助金には「耐震改修」と「耐震診断」の2種類がある

自治体の耐震関係の補助金には、「耐震改修」と「耐震診断」の2種類があることが多い。

耐震補強を行う前には耐震診断が必要となる。耐震診断の段階で補助金がもらえるケースが多いため、耐震診断の補助金があるかどうかも確認したいところだ。耐震診断の結果、耐震改修の必要がなければ工事を行わなくて済むため、耐震診断の時点から補助金を大いに活用しておきたい。

自治体によっては、耐震診断で補助金を利用していないと耐震改修で補助金を利用できないところもある。耐震改修の要件も十分に確認した上で、耐震診断の補助金申請も行っておきたい。

補助金支給の条件には、施工会社に制限があることが多い

自治体によっては、施工会社に制限がある。よくある制限としては、施工会社を「同じ市区町村内に営業所などを開設している企業に限る」といったものだ。

施工会社に制限があると、まず、地元の会社の中から、業者を探すことになる。自治体によっては耐震診断についても地元の会社に制限しているところがあるので、施工会社等の制限はしっかり確認しておこう。

耐震補強の補助金制度を探す方法

耐震改修工事補助金は、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が運営する地方公共団体における「住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」が探しやすい。

制度内容は「耐震化」をチェックし、支援方法は「補助」を選択、住んでいる地域を選択し、検索を行う。

そうすると、関連する補助金の一覧が出てくるので、該当しそうな制度名をクリックすると概要が把握できる。

概要のページには各自治体のホームページへのリンクが貼りつけられているため、詳細は自治体のホームページにて確認してほしい。

耐震改修工事の具体例

例えば、東京都千代田区では木造住宅の耐震化を促進するために、以下のような助成制度を設けている。

【千代田区 木造住宅の耐震化促進助成】出典:千代田区「木造住宅の耐震化促進助成」

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補助額 |

<耐震診断> 補助率:100% 補助金限度額:15万円

<改修工事> 補助率:100%(かかった費用の全額) |

| 対象となる住宅 |

1.木造在来軸組工法により建築された木造住宅 (ただし、2025年までは要件としない) |

| 対象者 | 対象となる建築物の所有者、賃借人もしくは使用借人、またはこれらの者の委任を受けたもの |

そのほか、札幌市・仙台市・横浜市・川崎市・名古屋市・京都市・大阪市・福岡市の、主要な補助金について簡単に紹介する。詳しくは、自治体のHPで詳細を確認してほしい。

続きを見る

| 自治体名 | 条件(築年数・対象工事) | 助成金・補助金の割合 |

|---|---|---|

| 札幌市 |

札幌市木造住宅耐震化補助制度 ※現在は受付終了 |

補助割合:8/10 |

| 仙台市 |

仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付事業 ・2階建て以下 |

補助割合:4/5 限度額:100万円 |

| 横浜市 |

・昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工されたもの ・2階建以下の在来軸組構法の木造個人住宅 ・上記の住宅で、耐震診断の結果、点数(上部構造評点等)が1.0未満と判定された住宅 ・所有者または配偶者、一親等以内の親族が居住 |

補助割合なし 限度額 一般世帯 :100万円 非課税世帯:140万円 |

| 川崎市 |

川崎市木造住宅耐震改修助成制度 ※現在は受付終了 |

【一般世帯】 <精密診断・補強計画> (部分改修の場合2/3)

<工事監理・補強工事> (部分改修の場合2/3)

【市民税非課税世帯】 <精密診断・補強計画> (部分改修の場合3/4)

(部分改修の場合3/4) |

| 名古屋市 |

木造住宅耐震改修助成 ・2階建て以下 |

【一般世帯】 補助率:4/5以内 限度額:100万円

【住民税非課税世帯】 補助率:4/5以内 限度額:150万円 |

| 京都市 |

<耐震改修> 補助率:4/5 限度額:125万円(多雪区域は150万円) 令和6年度及び令和7年度に限り、評点を改修後1.0以上に向上させる耐震改修を行う場合は、補助額を拡充補助

<簡易耐震改修> 屋根を軽量化すること等簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの 補助率:4/5 限度額:40万円 |

|

| 大阪市 |

・戸建て、長屋建、その他共同住宅 ・地階を除く階数が3以上の非木造共同住宅を除く ・平成12年5月31日以前に建築されたものであること ・非木造住宅の場合、耐震診断可能と確認できるもの ・申請者の年間所得が1200万円以下 など ※令和6年度分は受付終了 |

<耐震診断> 補助割合:10/11以下 限度額:5万円/戸、20万円/棟

<耐震改修設計> 補助率:2/3 限度額:10万円/戸、18万円/棟

<耐震改修工事> 補助率:1/2 限度額:100万円/戸

<耐震除却工事> 補助率:1/3 限度額:50万円/戸、100万円/棟 |

| 福岡市 |

福岡市住宅耐震改修工事費補助事業(戸建て) ・昭和56年5月31日以前に着工したもの ・2階建て以下、木造 ・構造評点1.0以上になる耐震改修工事を行うもの ・耐震シェルターの設置については、高齢者、障がい者などの方が居住している世帯 |

<耐震改修工事> 補助率:80% 限度額:150万円/戸

<耐震シェルターの設置> 補助率:40% 限度額:250万円 |

| サイト名 |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| おすすめ ポイント |

予算やリフォームプランの相談が何度でも無料。中立的な立場から業者を紹介、業者への断りも代行する。 | 入力項目が少なく、担当窓口と直接電話で相談できる。ネットでのやりとりが苦手な人におすすめ。 | 現地調査の前段階まで、匿名でやり取りができる。電話でのやり取りが苦手な人におすすめ。 | リフォーム提案書や企画書、見積書まで無料で作成。専門アドバイザーへの相談もできる。 | 東証プライム上場企業が運営しており信頼感がある。登録業者は大手〜中小まで幅広い。 | 地域の工務店が多く登録。近隣のリフォーム業者を選びたい人に向いている。 | リフォーム会社選びに精通した専任コンシェルジュがつきっきりで担当してくれる。 | 中堅規模の工務店が多く登録。詳細を入力すると提案書も受け取れる。 | 財団法人が運営するリフォーム会社検索・紹介サイト。 | さまざまな審査基準を満たした工務店や建築家を紹介。おしゃれな注文住宅・リノベに強い。 | 地元企業を中心に400社以上もの企業が登録。匿名のまま無料でメール相談が行える。 | 地域密着型のリフォーム一括見積もりサイト。地元のリフォーム会社・工務店を探したい人におすすめ。 |

| 提携業者数 | 約800社 | 約4000社 | 約1200社 | 約460社 | 約1000社 | 約500社 | 全国で約1,000社 | 約300社 | 約980社 | 約1000社 | 約1500社 | 約2000社 |

| 紹介会社数 | 3〜4社 | 平均3社 | 最大8社 | 3〜8社 | 最大3社 | 3〜4社 | 最大5社程度 | 2社〜 | 最大5社 | 複数社 | 最大9社 | ー |

| 電話連絡 | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし |

| 相談窓口 | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり |

| 独自保証制度 | 完成あんしん保証(無料) | リショップナビ安心保証(無料) | 工事完成保証(無料) | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし |

| 業者の口コミ | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり |

| リフォーム事例 | 掲載多数 | 約12000件 | 約9万件 | なし | なし | なし | 少数掲載 | なし | 掲載多数 | 9441件 | 掲載多数 | 掲載多数 |

| 無料で相談する(公式サイト) | 最大3万円分デジタルギフト |

無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | ー | ー | ー | ー |

耐震補強を行ったときの税制優遇

地震大国である日本では、地震に強い建築物を増やすため、建物の耐震化が国策によって進められている。

2006年には、耐震改修の促進のための「耐震改修促進税制」が創設された。補助金制度は自治体が行うものだが、国は税制優遇という形で、耐震補強をした住宅に支援を行うというものだ。

所得税の控除

マイホームを令和7年(2025年)12月31日までに耐震改修した場合、前年度同様、耐震改修にかかった費用の10%相当額が所得税から控除される。

【特別控除額】

(住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額) × 10% (25万円が限度)

ただし、補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額の10%が控除対象となる。控除の適用を受けることができる住宅の要件は、以下の通りである。

【住宅耐震改修特別控除が適用できる住宅】

- ・1981年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。

- ・耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。

住宅耐震改修特別控除を受けるためには、確定申告が必要となる。(参考:国税庁 『No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)』)

固定資産税の減額

中古住宅は耐震補強を行うと、一定期間建物の「固定資産税」が2分の1に減額される制度がある。

「固定資産税」とは1月1日時点の不動産の所有者に課される市区町村税(東京23区は都税)で、耐震改修を行ってから1年間が減額対象の期間となる。

| 住宅の種類 | 減額期間 | 減額対象面積 |

|---|---|---|

| 耐震改修された住宅 | 改修後1年 | 120㎡まで |

減額の対象となる住宅の要件は、以下の通りだ。建築年や、耐震工事を行った時期に加え、1戸当たりの工事費が50万円を超えている場合しか適用されないので、注意しよう。

【耐震改修による減額対象となる住宅】

- ・1982年1月1日以前にから所在する住宅であること

- ・2013年1月1日から2026年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行ったものであること

- ・1戸当たりの工事費が50万円超であること

減額措置の適用を受けるには、耐震化改修完了後、3カ月以内に市区町村に申告することが必要だ。(参考:国土交通省『耐震改修に関する特例措置』)

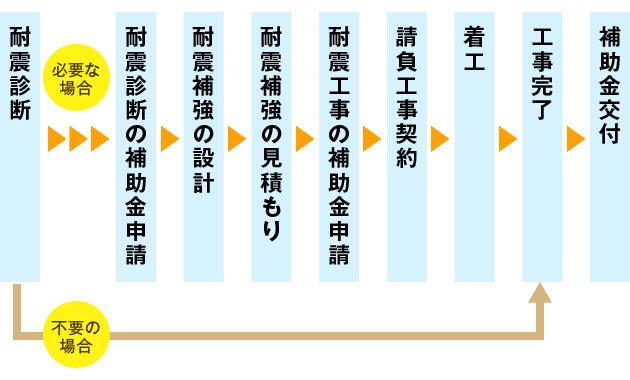

補助金申請から工事までの流れ

まずは、自宅などを耐震補強する場合の流れを確認しておこう。

耐震改修を行う場合、最初に「耐震診断」を行って耐震改修の必要性を判断することから始める。

1981年6月1日以降に建築確認申請を通過した建物は、「新耐震基準」と呼ばれており、現行の耐震基準を満たしているとされる。

それに対して、これより前に建築確認申請を通過した建物は「旧耐震基準」と呼ばれ、現行の耐震基準に達していない可能性が高い。これは、1981年6月1日を境に建築基準法の耐震性に関する規制内容が変わったからだ。

ただし、旧耐震基準時代に建てられた建物が全て現行の耐震基準を満たしていないとは限らない。

建築基準法の基準は、あくまでも最低限度の耐震性を定めているものにすぎず、建築時の発注者の意向や設計者の配慮によっては、当時の基準を上回る耐震性を備えて建物を建てていることがあるからだ。

このような建物は旧耐震基準で建てた建物であっても、現行の耐震基準を満たしているものもあり、耐震基準を満たしていれば耐震改修の必要はない。

耐震改修が必要と判断された場合は、耐震補強の設計から始めることになる。建物は、耐震診断を行ってみないとどこが弱い部分なのか分からないため、耐震診断の結果を受けてようやく設計ができる。

設計が完了したら耐震改修工事の見積もりを行い、請負工事契約、着工、工事完了という形となる。

補助金をもらう場合、補助金は工事完了後に交付されることが一般的だ。

耐震診断を受ける際の相談窓口

耐震診断を受ける場合には、まずは、自治体や各種団体の窓口に相談するのがいいだろう。築年数や条件によっては無料で診断が受けられる場合があるからだ。

また、一般社団法人 日本建築防災協会では、各自治体の耐震診断・改修に関する相談窓口を一覧で紹介している。こちらも参考にするといいだろう。

<WEBサイト:日本建築防災協会「耐震診断・改修の相談窓口一覧(自治体)」>

耐震補強をすると売却が有利になる!

中古住宅では「新耐震基準に適合しているかどうか」で売却のしやすさが大きく変わる。先ほども話した通り、国策として耐震性の高い建築物が推奨されているため、新耐震基準に適している物件は、中古住宅の売買の際にもさまざまな優遇が受けられる。

買主が住宅ローン控除を利用できるようになる

昭和57年より前に建築された住宅は、売却した際、買主は原則として「住宅ローン控除」を利用することができない。「住宅ローン控除」とは、年末のローン残高の0.7%が所得税から10~13年間控除される、非常にメリットの大きい制度だ。

【関連記事】>>住宅ローン控除の目安額を、

ただし、新耐震基準に適合することが証明された建物は、築年数にかかわらず、買主が住宅ローン控除を利用できるようになる。

売却時に以下の書類を用意できれば、新耐震基準に適合することができる。

【新耐震基準に適合することが証明できる書類】

- ・耐震診断結果報告書

- ・既存住宅に係る建設住宅性能評価書

- ・瑕疵保険の保険付保証明書(以前に交付されたもの)

- ・建築士法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書)の写し

- ・耐震基準適合証明書の写し

- ・住宅耐震改修証明書の写し

- ・固定資産税減額証明書の写し

- ・増改築等工事証明書の写し

新耐震基準に適合することが証明できる書類は、次節以降の登録免許税や不動産取得税の軽減を受けるためにも必要な書類となる。(参考:国税庁『No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)』)

【関連記事】>>築20,30,40年超の住宅を高く売却するには?「住宅ローン減税」を適用させよう!

買主が登録免許税の軽減を受けられるようになる

昭和57年より前に建築された住宅は、売却した際、買主は原則として「登録免許税」の軽減措置を受けることができない。「登録免許税」とは、登記簿謄本に権利の設定等をする際に法務局で支払う税金のことである。

ただし、新耐震基準に適合することが証明された建物は、築年数にかかわらず、買主が登録免許税の軽減を受けられるようになる(他に床面積が50㎡以上や、2027年3月31日まで購入すること等の要件が必要)。

登録免許税は以下の式で計算される。

軽減措置は、具体的に本則から税率が下がることで税額が減ることになる。

建物の所有権移転の登録免許税の税率は下表の通りである。

| 住宅の種類 | 所有権移転登記 |

|---|---|

| 本則 | 2% |

| 軽減措置が適用された一般の住宅 | 0.3% |

(参考:国税庁『登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ』)

買主が不動産取得税の軽減を受けられるようになる

昭和57年1月1日よりも前に建築された住宅は、売却した際、買主は原則として「不動産取得税」の軽減措置を受けることができない。「不動産取得税」とは、不動産を取得したときに課される都道府県税を指す。

ただし、築年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明された建物は買主が不動産取得税の軽減を受けられるようになる(他に床面積が50㎡以上240㎡以下の要件が必要)。

不動産取得税の計算式は、原則として以下の通りである。

軽減措置を受けることができる住宅では、以下のように課税標準額が減額される。

※控除額は築年数に応じて都道府県によって金額が定められている。

(参考:東京都『不動産取得税 Q&A 』)

住宅ローン控除や登録免許税、不動産取得税の軽減は買主にとって大きな関心事である。耐震改修をすれば買主側が税金の優遇制度を利用できるため、売却しやすくなり、物件の価値を上げることになるのだ。

簡単、瞬時に計算シミュレーションができる!

自分の不動産取得税を計算する >>耐震補強についての補助金制度・税金軽減制度まとめ

以上、耐震補強に関する補助金制度と税金の軽減制度について解説してきた。

耐震補強は最初に耐震診断を行い、耐震改修が必要と判断されたときに行うのが一般的だ。

耐震補強の補助金は自治体が行っており、耐震改修と耐震診断の2種類があるので、自分の住んでいる自治体にはどの補助金制度があるのか確認しておきたい。

補助金制度を探す場合は、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が運営している検索サイト、もしくは、該当の自治体のホームページで直接探そう。

耐震補強をすると、今の住まいがより安全になるだけではなく、所得税および固定資産税を節税することができる。また、売却時には買主が住宅ローン控除や登録免許税の軽減などを受けることができるため、売却しやすくなることを覚えておこう。

| SUUMOリフォーム(リフォーム一会社紹介サイト) | |

| 登録業者数 | 約800社 |

|---|---|

|

資料請求 |

無料(相談料も無料) |

| 運営会社 | 株式会社リクルート(東証プライム上場・資本金3億5000万円) |

| 住所 | 東京都千代田区 |

| 紹介会社数 | 3〜4社 |

|

【おすすめポイント】 |

|

|

|

|

| ◆リショップナビ(リフォーム一括見積もりサイト) | |

| 登録住宅会社 | 約1500社 |

|---|---|

| 資料請求 | 無料 |

| 設立 | 2006年 |

| 運営会社 | 株式会社じげん(東証プライム上場) |

| 紹介会社数 | 最大5社 |

| 【おすすめポイント】 ・電話、WEBサイトどちらでも見積もり依頼が可能 ・契約したリフォーム会社が倒産した場合に備える、独自の保証が付いている |

|

|

|

|

| ◆ホームプロ(リフォーム一括見積もりサイト) | |

| 登録住宅会社 | 約1200社 |

|---|---|

| 資料請求 | 無料 |

| 設立 | 2001年 |

| 運営会社 | 株式会社ホームプロ(リクルートの100%子会社) |

| 紹介会社数 | 最大8社 |

| 【ポイント】 ・商談の段階まで匿名でのやり取りが可能 ・独自の工事完成保証制度がある ・リフォーム会社ごとの評価やクチコミを確認できる |

|

|

|

|

| ◆タウンライフリフォーム(リフォーム一括見積もりサイト) | |

| 登録住宅会社 | 300社以上 |

|---|---|

| 資料請求 | 無料 |

| 設立 | 2003年 |

| 運営会社 | タウンライフ株式会社 |

| 紹介会社数 | 3社〜8社程度 |

| 【ポイント】 ・間取り図を送付すると、最適なリフォーム計画書を提示してくれる ・電話、WEBサイトどちらからでも連絡可能 |

|

|

|

|

【関連記事はこちら】>>リフォームをするなら、減税、税制優遇、補助金制度を利用しよう!適用条件や制度内容を詳しく解説

【関連記事はこちら】>>築20年超の戸建てを高く売却するには?買主にお得な「住宅ローン減税」などを適用させよう!