注文住宅のリビングを1階にするか2階にするかで、暮らし方やライフプランは大きく変わります。間取りを検討する際に最初に直面するリビング問題を、どのように考えるべきでしょうか。(株式会社かえるけんちく代表・一級建築士 船渡亮)

リビングは1階と2階、どっちがいい?

家を建てる際には、まずはじめに検討するのが「リビング」です。

現在、戸建て住宅のほとんどは、1階リビングで設計されています。

公式なデータではないですが、私が2019年にコンサルティングした一世帯2階建ての戸建て住宅のうち、なんと83%もの住宅が1階リビングとなっていました。

ただ、3階建て住宅や二世帯住宅の場合は、2階リビングになることはよくあります。また、最近では都市部の住宅において2階リビングを採用するケースも増えているようです。

それぞれの特徴から、1階リビング、2階リビングのどちらがいいのか考えてみましょう。

1階リビング、2階リビングの特徴を見る前に、オリジナルの間取りプランが無料で作成してもらえる「タウンライフ家づくり」を紹介します。

「タウンライフ家づくり」は、一度の依頼で複数社があなたオリジナルの「家づくり計画書※」を無料で作成してくれます。

※家づくり計画書とは、その人に合った「間取りプラン」「資金計画」「土地探し」の計画書のこと。

また、依頼時の入力フォームに「敷地図」を添付することができ、詳細な間取りプランの作成が可能。さらに「成功する家づくり7つの法則」の小冊子がもらえます。

入力は3分程度と簡単にできるので、注文住宅を考えているならぜひ活用したいサービスです。

(一括見積・間取り作成依頼も可能)

2階リビングを選択する大きな理由は「日当たり」と「眺望」

2階リビングの住宅が増えたとはいっても、やはり一世帯2階建て住宅の場合だと、1階リビングが主流だといえます。

では、どういった住宅が2階リビングを選択するのでしょうか。まずは、2階リビングの特徴を知っておきましょう。

■2階リビングのメリット・デメリット

メリット

・日当たりや眺望を確保でき、開放的な空間がつくれる

・耐震性が高くなる傾向にある

・床上浸水の場合でも生活を維持できる

デメリット

・バリアフリー化しにくい

・玄関からリビングまでの距離が遠くなる

■2階リビングにした方がいい立地とは?

2階リビングにはこうした特徴があることから、2階リビングを選択する住宅の多くは、日当たり(特に南側)と眺望に恵まれていない敷地にあります。

このような敷地で1階リビングにしてしまうと、冬場の日中は、太陽光を期待できません。

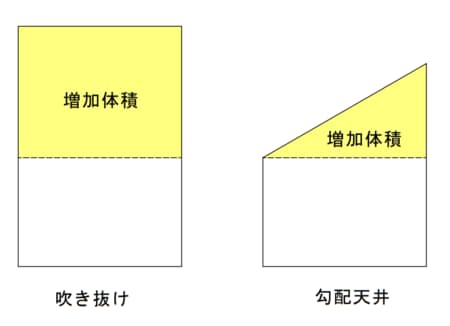

日当たりが悪い敷地でも、吹き抜けを設置すれば、1階リビングまで太陽光を確保できる場合もありますが、吹き抜けを作った分、部屋に使える床面積が減ってしまうというデメリットがあります。

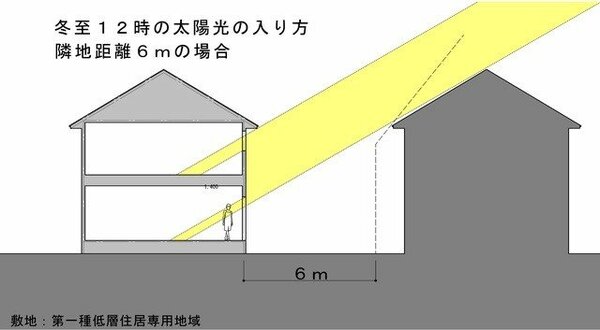

ところが、そうした日当たりの悪い敷地でも、第一種低層住居専用地域なら「北側斜線」という高さ制限のおかげで、2階リビングにすれば、確実に日当たりを確保できます。

そのため、日当たりが悪い敷地に立つ家であれば、2階リビングを選択したほうがいいということになります。

■「日当たりが良い」の定義とは?

誰しもが、なるべく日当たりの良い家に住みたいと思っています。

ですが、敷地の都合上、充分に自然光が入らないというケースも、もちろん存在します。せっかくのリビングなのに日当たりが悪いと、暮らしにくいですよね。

「日当たりが良いリビング」の私なりの定義は、「冬至の南中時(昼間の12時前後)にも、太陽光が入る」ということです。

冬至の南中時、太陽高度は30度になります。第一種低層住居専用地域の場合、南側の建物から6メートル以上離れていれば、日当たりは確保できますので、これを満たせるように設計すればいいのです。

ところが、この基準を満たせるかどうかは、設計担当者にチェックしてもらうのが一番正確なのですが、残念ながら日当たりを検討してくれる住宅会社は少数なのが現実です。

とはいえ、日当りが良ければ、部屋も明るいし光熱費も安くすみますが、それがすべてではありません。

「西側に海があるので、眺望を重視して西側にリビングを配置したい」という人なら、南中時の日当たりにこだわる必要はないですね。

私たちは、その敷地でどんな暮らしをしたいのか? ということを大事にして間取りを検討すべきです。

日当たりに関する詳細は、以下の記事を参照ください。

【関連記事はこちら】注文住宅で間取りを決める前に知っておきたい! 失敗しない間取りの基本5つのポイント

■眺望・開放感・プライバシーが確保できる

2階リビングにすると、隣家が迫っていても空が見えるので、1階リビングよりも眺望が確保できます。眺望に関しては、敷地の中央に立って、この家に住む間、ずっと眺めてもいいと思えたらOKです。

また、屋根の勾配に合わせて天井に傾斜を持たせる「勾配天井」にすると、開放感のあるリビングを演出することもできます。勾配天井は吹き抜けより増加する体積が少ないので、暖房への負担を少なくできます。

リビングに連続する広いルーフバルコニーも2階リビングならではです。道路や近隣からも見えにくく、歩行者からの視線を感じることがないので、ビニールプールで遊んだり、日なたぼっこをしたりなど、第二のリビングとして活用できます。

なお、2階に浴室や洗面脱衣室を計画すれば、バルコニーでの洗濯動線が短くなるため、家事負担を少なくできます。

私も18年間家族の洗濯を外干ししていますが、2階リビングのおかげで非常に楽をさせてもらっています。

■耐震性が高く、床上浸水にも対応しやすい

耐震等級2、3を取得するには、通常よりも多くの耐力壁が必要です。特に1階は、2階を支えているため必要な壁量も多くなります。

トランプタワーをイメージしてみてください。上にいくほどトランプの枚数が少なくても安定します。

1階リビングの場合、必要な壁量が多いため、開放的な空間をつくる場合には、壁配置を工夫しなければなりませんが、2階リビングは必要な壁が少ないので無理なく間取りを作れます。

しかも1階には、夫婦の寝室や子供部屋が配置されるので自然と間仕切り壁が多くなり、耐震性も高くなります。

また、近年は、気候変動の影響による台風や大雨の増加で、床上浸水が増えています。2階リビング・浴室・洗面室の場合、1階までの床上浸水であれば、2階で生活が維持できます。

ハザードマップでの浸水予想が2メートル以上になる地域で建てる場合には、2階リビングを検討するか、家を建てること自体を見直した方がよいかもしれません。

老後の生活を想定して、2階リビングの不安を解消しよう

2階リビングの一番大きなデメリットは、バリアフリー化しにくいことです。階段を上らないとリビングに行けないのは老後の不安材料ですし、若くても事故などで車いす生活になる可能性もあります。

ただ、未来に起こりうる状況を想定し、どのように対応するかを決めておけば不安もなくなります。

想定1:足腰が弱くなり階段の上り下りが大変になった場合

・2階で生活が完結できるようにし、階段の上り下りをする頻度を減らす

・上りやすく安全な階段にする

想定2:要介護になり自力で階段が上れなくなった場合

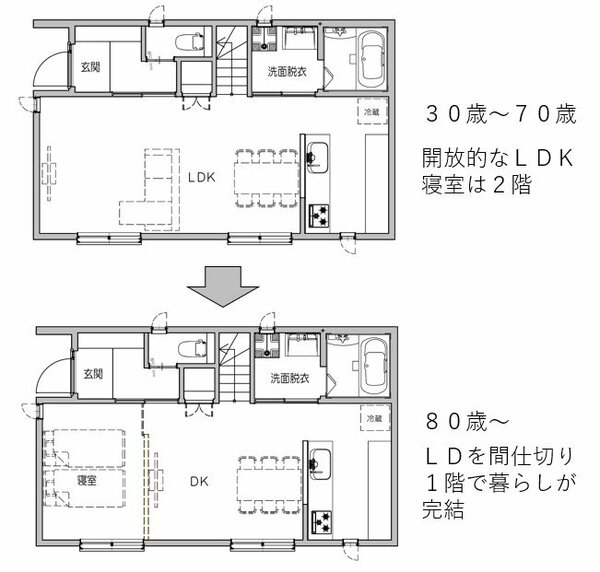

・1階リビングへのリノベーションを想定した間取りにする

・ホームエレベーターを設置できるようにする

・昇降機を設置できる階段計画にする

・不便になったらマンション暮らしにする

30歳夫婦が家を建てる場合、ケガなどがなければ、階段の上り下りが大変になるのは50年後(80歳のころ)です。

眺望や日当たりが悪い家なのに、老後の生活を優先して、我慢しながら1階リビングで生活をするのには、50年という時間は長すぎます。

そのため、若いうちは2階リビングで暮らし、高齢になったら1階リビングにリノベーションするという手段を考えた間取りにしておきましょう。

また、最近の家は断熱性・耐震性ともに高いので、建て替えは不要かもしれませんが、築年数がたてば内装のリノベーションは必要です。

■玄関上に吹き抜けを作って、1階の様子が確認できるようにする

2階リビングは、必然的に玄関からの距離が遠くなります。食材などの荷物搬入の動線が長くなるほか、玄関の様子が分かりにくいというデメリットがあります。

そうなると、防犯上の不安が生じたり、家族とのコミュニケーションがとりにくくなる可能性があります。

2階リビングにいると、家族の「行ってきます」「ただいま」が聞こえにくくなるので、声掛けもしにくく、誰が在宅しているのかも分かりにくいですね。

この「玄関の様子がわからない」問題は、リビングと玄関を空間的につなげることで解決できます。

玄関上に吹き抜けを作ったり、玄関からリビングまでの空間に、扉を設置しないということです。

1階リビングの特徴と考え方

それでは、多くの戸建て住宅が採用している1階リビングには、どのような特徴があるのでしょうか。

■1階リビングのメリット・デメリット

メリット

・バリアフリー化に対応しやすい

・リビング階段が可能

・庭を有効に活用しやすくなる

デメリット

・プライバシーが確保しにくい

■老後の暮らしは、1階リビングの方が安心

人生100年時代と言われるように、私たちの寿命は延びています。30代で家を建てる時に、50年後の姿を想像することは難しいですが、終の住み家にしたいならバリアフリー対策は必要です。

バリアフリー対策といっても、新築時に手すりやスロープを付ける必要はありません。体力が衰えたり車いすを使うようになった場合に対応できるよう想定しておけば大丈夫です。

最も定番のバリアフリー対策は、1階リビングと一体的に使える和室を計画することです。

普段は子供の遊び場、寛ぎスペース、客間、家事スペースとフレキシブルに活用し、2階に上るのがしんどくなったら、寝室として使うようにできます。

また洗面化粧台や浴室も1階にあれば、生活は1階だけで完結しますね。

老後の暮らしを1階で完結できるのは安心ですが、今の高齢者は昔に比べ元気なので、上りやすい階段であれば後期高齢者でも問題のない場合が多いです。

要介護になった場合、入浴はデイサービスを利用すればいいので、水回りが1階になくてもなんとかなります。問題は寝室が1階にない場合です。

要介護や車いす生活になったら、特別養護老人ホームやエレベーター付きマンションに引っ越すと決めているなら良いですが、終の住み家にするなら1階に寝室スペースを考えるべきです。

デイサービス利用が必要になった場合、2階で寝ている要介護者を1階に下ろすのは大変なので、1階のリビングにベッドを置く必要があります。そうなると健常者の家族の生活が不便になりますね。

そのため上図のように、LDKの一部を仕切れるように計画しておけば安心です。最初から部屋を作るのではなく、リフォームを想定して計画することで、健常な時は開放的な空間を楽しみつつ、車いす生活になっても安心な間取りにすることができます。

1階にリビングを設けると、人気のリビング階段を選択できますが、吹き抜けと同様、断熱性能が低いと暖房効率が悪くなります。

省エネルギー性に関する基準(断熱等性能等級)では最高等級である、「断熱等性能等級4」をクリアの上、窓を樹脂サッシ相当の性能にすべきです。

断熱性については、以下の記事を参照ください。断熱性能が足りない場合は、階段を引き戸やロールスクリーンで仕切れるようにすると安心です。

【関連記事はこちら】予算2000万円と3000万円で注文住宅は何が変わるのか?スペックの違いやポイントをプロが徹底解説!

■断面検討でプライバシーをコントロール

住宅街を散歩していると、リビング前にウッドデッキを作ってはみたものの、歩行者から丸見えで、ほとんど使っていない……という家を見かけることがあります。

「庭とリビングを一体的に使える」というのはメリットですが、「歩行者や近隣からの視線が気になりやすい」というデメリットを克服しなければ、使われなくなってしまいます。

歩行者や近隣からの視線を遮るためには、植栽や目隠しフェンスが有効です。ここで重要なのが断面での検討です。

道路幅や敷地の高低差を考慮した上で、目隠しフェンスの高さを決めることにより、歩行者や近隣住民からの視線をコントロールすることができます。

住宅会社や外構業者は平面的な検討のみの場合がほとんどなので、断面検討もお願いした方がいいですね。

家づくりには人生設計が必須

リビングを1階にするのか2階にするのか、というのは家づくりでもはじめの頃にぶつかる、重要なテーマです。

それぞれのメリットとデメリットを把握して、実際の生活をイメージすることが大切です。

家づくりで大事なのは、その家に入居する期間ずっと、家族が豊かに暮らせることです。

特に間取りは、子育て期間だけを注視したり、老後を過剰に心配するのではなく、50年、70年というスパンで人生設計をした上で決めるようにしましょう。

そのためには、家が引き渡された時が完成ではなく、部屋の用途を変更したり、リノベできる余地を残しておくことが大事です。

賃貸であれば引っ越せば解決する問題も、注文住宅の場合、簡単に売却も出来ません。想定できる変化に対応した家づくりが必要だといえます。

|

【失敗しない注文住宅の間取り】記事一覧 |

| ◆メタ住宅展示場(家づくりプラン一括請求) | |

|

|

|

無料で複数社に家づくりプランを一括依頼! |

|

| スーモカウンター(注文住宅の無料相談) | |

(画像:「スーモカウンター注文住宅」から)

|

|

| 相談方法 | オンライン(ZOOM)、店舗、電話 |

|---|---|

| 提携者数 | 非公開 |

| 相談料金 | 無料 |

| 対応エリア | 47都道府県(200店舗) |

| 運営会社 | 株式会社リクルート |

|

【ポイント】 |

|

|

|

|

|

無料相談・家づくり講座の予約はこちら |

|

| LIFULL HOME'S 住まいの窓口(注文住宅の無料相談) | |

| 相談方法 | 店舗窓口、オンライン(ビデオ通話)相談 |

|---|---|

| 登録住宅会社 | 80社以上 |

| 相談料金 | 無料 |

| 対応エリア | オンライン:全国 店舗東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫、福岡 |

| 運営会社 | 株式会社LIFULL |

| 【ポイント】注文住宅を含む、一戸建てや中古物件・リノベーションなど様々な住まい選びをアドバイス。住宅メーカーの紹介・スケジュール調整だけでなく、お断りの代行まで対応。さらに、住宅ローンなどお金にまつわる基礎知識も教えてくれる。 | |

|

|

|

|

オンライン・窓口相談の予約はこちら >> |

|

| ◆NTTデータ運営の「HOME4U 家づくりのとびら」(注文住宅の無料相談) | |

| 相談方法 | オンライン(ビデオ通話)相談 |

|---|---|

| 登録住宅会社 | 120社以上 |

| 相談料金 | 無料 |

| 対応エリア | オンライン:全国 |

| 運営会社 | 株式会社NTTデータ・スマートソーシング |

| 【ポイント】注文住宅の予算の立て方や建築費について、専門アドバイザーがレクチャー。住みたいエリアの土地の情報も、その場で提供する。また、希望をヒアリングして最適なハウスメーカーを紹介。ハウスメーカーに対して営業のお断り代行も実施している。19時半以降の相談にも対応。 | |

|

オンライン相談の予約はこちら >> |

|

| ◆LIFULL HOME’S(住宅メーカーに一括資料請求) | |

| 紹介する主な住宅会社 | タマホーム、アイダ設計、積水ハウス、パナソニックホームズなど |

|---|---|

| 登録住宅会社 | 1200社以上 |

| 資料請求 | 無料 |

| 会社設立 | 1997年 |

| 運営会社 | 株式会社LIFULL(東証一部) |

| 紹介会社数 | 最大8社 |

| 【ポイント】建設予定地と市区町村を入力するだけの簡単ステップで、一括問い合わせ完了。ローコスト住宅などのテーマ別や価格帯別で検索することも可能。 | |

|

一括見積を依頼(無料) >> |

|

↓無料で、間取り・資金計画・土地探しのプラン作成を依頼!↓

| ◆NTTデータ運営の「HOME4U 家づくりのとびら」(家づくりプラン作成) | |

| 特徴 |

・複数社から無料で家づくりプラン(間取りプラン、資金計画、土地探し)がもらえる |

|---|---|

| 登録住宅会社 | 120社以上(三井ホーム、パナソニックホームズ、セキスイハイムなど) |

| 運営会社 | 株式会社NTTデータ・スマートソーシング |

|

家づくりプラン作成を依頼(無料) >> |

|

| ◆<PR>タウンライフ家づくり(家づくり計画書作成) | |

| 特徴 | ・複数社から無料で家づくり計画書(間取りプラン、資金計画、土地提案)がもらえる ・見積もり依頼時に敷地図を添付すれば、より詳細な間取りプランを作成してくれる ・小冊子「成功する家づくり7つの法則」がもらえる |

|---|---|

| 登録住宅会社 | 600社以上(住友不動産、タマホーム、大和ハウス、積水ハウスなど) |

| 運営会社 | タウンライフ株式会社 |

| 紹介会社数 | 最大14社 |

|

一括見積・間取り作成を依頼(無料) >> |

|