年々、住宅トラブルが増えている。国土交通省が管轄する公益財団法人に寄せられる相談件数は、この20年間ほぼ毎年増加しており、2018年度には過去最多となった。住宅トラブルは、雨漏り、ひび割れ、床鳴りなどが多いというが、トラブルに巻き込まれないためにはどうすればいいのだろうか。(住宅ジャーナリスト・山下和之)

トラブル電話相談件数は、過去最多

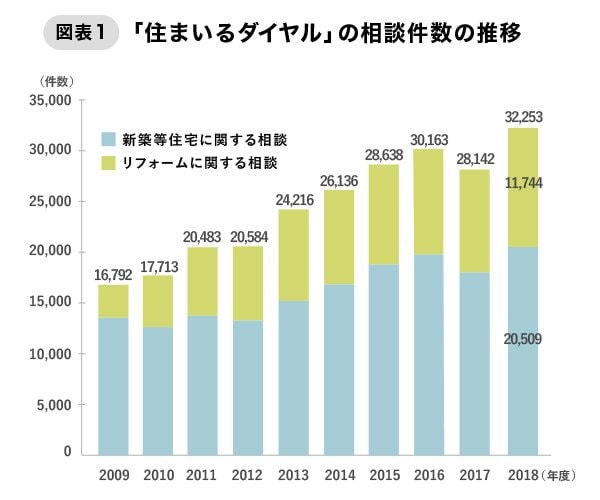

新築・リフォーム合わせて年間3万件超

公益財団法人の住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口。その電話相談窓口である「住まいるダイヤル」では、住まいに関するさまざまな相談に対して、経験豊富な建築士が、無料で電話相談を受けている。

また、図表1にあるように、過去10年間で見ても相談件数は右肩上がりに増えている。直近では、2017年に前年比6.7%の減少だったのが、2018年には一転して14.6%相談件数が増加。年報では「新築等住宅に関する相談」と「リフォームに関する相談」に分けて集計しているが、2018年度にはともに2けた台の増加だった。同センターでは、毎年、電話相談の件数と内容をまとめた『住宅相談統計年報』を公表している。その最新版である住宅相談統計年報2019によると、2018年度の相談件数は過去最多の32,253件で、20年前と比べると相談件数は約6倍になっている。

住宅トラブルの半数以上が、築3年以内に発生

トラブルに巻き込まれないためにも、現実に「いつ」「どんな住宅で」「どんなトラブルが多いのか」を知っておく必要がある。

まず、トラブルの発生時期について見てみよう。なんと、驚きなのは「新築等住宅に関する相談」の35.5%が、築1年未満に発生しているということだ。

【不具合発生時の築年数】

・1年未満 35.5%

・~2年未満 9.8%

・~3年未満 5.9%

・~5年未満 8.9%

・~10年未満 22.6%

・~15年未満 6.1%

不具合発生時の築年数でいうと、「~2年未満」が9.8%、「~3年未満」が5.9%で、4年目以降は各年6%未満だ。

築年数を重ねるごとに相談件数はおおむね下がっているのだが、築0~3年未満のうちにトラブルが発生し、相談があったケースをまとめると、なんと51.2%と半数にものぼる。トラブル相談のタネは築3年未満に発生することが多いのだ。

戸建てに関する相談が8割

なかでも木造住宅のトラブルが多い傾向

次に、相談が多い住宅の形式を見てみよう。戸建てかマンションかで比較すると、「新築等住宅に関する相談」「リフォームに関する相談」ともに戸建てが80%近くを占め、マンションなどは20%程度にとどまっている。

また、「新築等住宅に関する相談」では持ち家が約90%、「リフォームに関する相談」でも約95%を持ち家が占めている。

住宅の構造では、「新築等住宅に関する相談」の約75%、「リフォームに関する相談」の約70%を木造住宅が占めている。

つまり、木造の戸建て、それも持ち家に関する相談が多いということになる。

新築でのトラブルの多くはハード面

ひび割れ、雨漏り、性能不足など

では、トラブル相談の内容はどうだろうか。

不具合の中身をみると、戸建て住宅の相談で最も多かったのは、外壁や基礎などの「ひび割れ」で、次いで外壁や屋根などの「雨漏り」、設備機器、外構などの「性能不足」などが続き、そのほか「はがれ」「変形」「汚れ」などとなっている。

「新築等住宅に関する相談」では、「雨漏り」「ひび割れ」などの不具合が生じているケースがほぼ8割弱。不具合はないものの、取引関係のトラブルなどの相談が2割強となっている。相談の多くが、ハード面のトラブルだということが分かる。

さらに、主なトラブル事象の発生時期についても特徴がある。「床鳴り」「雨漏り」「ひび割れ」の3つとも、築3年未満に発生していることが多い。

特に「床鳴り」は、相談の6割以上が築1年未満に寄せられている。一方、「雨漏り」は年数が経過してからも比較的多く発現する傾向にあるようだ。 それに対して、マンションなどの共同住宅でも「ひび割れ」がトップだが、外壁のほか内壁でも多くみられるのが、戸建てとの違いになっている。次に、外壁・内装などの「はがれ」、設備機器・内壁などの「性能不足」が続き、以下「雨漏り」「漏水」「汚れ」などとなっている。

リフォームトラブル相談では「はがれ」がトップ

訪問販売の押し売りも

マンションでも、「はがれ」がトップだが、戸建てと違って内装・外装のはがれが多いのが特徴。次いで、床・開口部・建具などの「変形」、設備機器・開口部・建具・屋根などの「性能不足」と続いている。以下、「漏水」「汚れ」「きず」などとなっている。

なお、リフォームに関しては、依然として訪問販売によるトラブルが多い点も指摘されている。訪問販売によるトラブルに関する相談は年間600件を超えており、リフォーム相談全体の10%近くを占めている。この傾向はここ数年ほとんど変化がないそうだ。

相談者は60歳代以上の高齢者が多いので、本人だけではなく周りの家族も十分に注意しておく必要がありそうだ。

不動産業者と買い主の、知識・経験の差が

トラブル解決の大きなネックに

住宅やリフォームのトラブルは、発生してしまってからでは、解決が簡単ではないといわれている。

売り主などの「事業者」と、買い主である「消費者」の間には、経験や知識に関して大きな差があるのだが、住宅トラブルの解決を難しくしているのが、この経験・知識の差だ。

不動産会社や仲介会社、住宅メーカーといった不動産会社の担当者は、長年の経験を持つその道の専門家。しかし、買い主である消費者にしてみれば、住宅の取得やリフォームなどの機会はそうそうあるものではなく、せいぜい一生に1回か2回のことだ。当然、詳しい知識を持っている人は多くない。取引をする双方の、知識や経験の非対称性が極めて大きいのだ。

売り主である業者側のほうが圧倒的優位な立場にあるわけで、トラブルに巻き込まれた消費者が相手の言い分に負けないようにするのは容易なことではない。

かといって、住宅トラブルなどに強い建築家、弁護士などに交渉を依頼するとけっこうな費用負担になる。仮に、弁護士に依頼したとしても、交渉で解決するのは容易ではなく、往々にして裁判ざたになってしまう。

その結果、裁判で勝訴して賠償金などを得たとしても、弁護士費用の負担などで大幅なマイナスになるのが普通といわれている。

トラブル後の相談ではなく、事前の相談が肝心

それだけに、大切なことは「知見相談」――つまり、事前に相談して、トラブルが発生しないようにするということだ。

ある自治体の不動産業担当部署の相談担当者はこんなふうに語っている。

いかに事前の相談が重要であるかを示すコメントだが、残念ながら事前に住宅に関する知識を取得するための「知見相談」の割合は全体の2割から3割前後にとどまっているのが現実だ。

トラブル発生後の相談が6割を超える

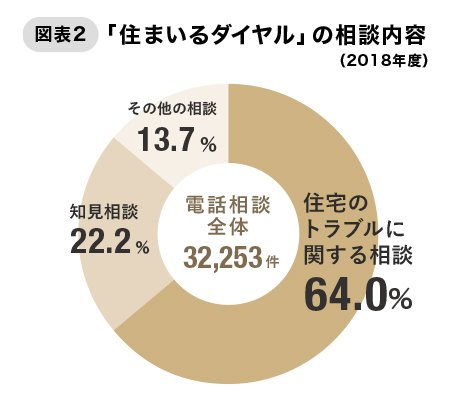

電話相談全体の相談内容をみると、図表2にあるように、「住宅のトラブルに関する相談」が64.0%で、「知見相談」が22.2%、「その他相談」が13.7%だった。

また、「新築等住宅に関する相談」「リフォームに関する相談」の別にみても、「住宅のトラブルに関する相談」が6割を超えている点で共通している。

つまり、多くの人たちが、住宅の取得やリフォーム工事などによってトラブルが発生してしまってから、電話相談していることになる。

これは、大きな問題だ。住宅を購入する際には、不動産会社からの情報をうのみにするだけでなく、こうした窓口を利用して、知識を得ておくことが望ましい。

【関連記事はこちら】>>不動産売却のプロが教えてくれた、正しい不動産会社・営業担当者の選び方とは?

| サイト名 |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| おすすめ ポイント |

予算やリフォームプランの相談が何度でも無料。中立的な立場から業者を紹介、業者への断りも代行する。 | 入力項目が少なく、担当窓口と直接電話で相談できる。ネットでのやりとりが苦手な人におすすめ。 | 現地調査の前段階まで、匿名でやり取りができる。電話でのやり取りが苦手な人におすすめ。 | リフォーム提案書や企画書、見積書まで無料で作成。専門アドバイザーへの相談もできる。 | 東証プライム上場企業が運営しており信頼感がある。登録業者は大手〜中小まで幅広い。 | 地域の工務店が多く登録。近隣のリフォーム業者を選びたい人に向いている。 | リフォーム会社選びに精通した専任コンシェルジュがつきっきりで担当してくれる。 | 中堅規模の工務店が多く登録。詳細を入力すると提案書も受け取れる。 | 財団法人が運営するリフォーム会社検索・紹介サイト。 | さまざまな審査基準を満たした工務店や建築家を紹介。おしゃれな注文住宅・リノベに強い。 | 地元企業を中心に400社以上もの企業が登録。匿名のまま無料でメール相談が行える。 | 地域密着型のリフォーム一括見積もりサイト。地元のリフォーム会社・工務店を探したい人におすすめ。 |

| 提携業者数 | 約800社 | 約4000社 | 約1200社 | 約460社 | 約1000社 | 約500社 | 全国で約1,000社 | 約300社 | 約980社 | 約1000社 | 約1500社 | 約2000社 |

| 紹介会社数 | 3〜4社 | 平均3社 | 最大8社 | 3〜8社 | 最大3社 | 3〜4社 | 最大5社程度 | 2社〜 | 最大5社 | 複数社 | 最大9社 | ー |

| 電話連絡 | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし |

| 相談窓口 | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり |

| 独自保証制度 | 完成あんしん保証(無料) | リショップナビ安心保証(無料) | 工事完成保証(無料) | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし |

| 業者の口コミ | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり |

| リフォーム事例 | 掲載多数 | 約12000件 | 約9万件 | なし | なし | なし | 少数掲載 | なし | 掲載多数 | 9441件 | 掲載多数 | 掲載多数 |

| 無料で相談する(公式サイト) | 最大3万円分デジタルギフト |

無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | ー | ー | ー | ー |

|

リフォーム おすすめ記事 【業者選び】おすすめ「リフォーム一括見積もりサイト」を徹底比較! 【税金】2025年度版 リフォームに使える減税制度・補助金を解説 |

| SUUMOリフォーム(リフォーム一会社紹介サイト) | |

| 登録業者数 | 約800社 |

|---|---|

|

資料請求 |

無料(相談料も無料) |

| 運営会社 | 株式会社リクルート(東証プライム上場・資本金3億5000万円) |

| 住所 | 東京都千代田区 |

| 紹介会社数 | 3〜4社 |

|

【おすすめポイント】 |

|

|

|

|

| リショップナビ(リフォーム一括見積もりサイト) | |

| 登録業者数 | 約4000社 |

|---|---|

| 資料請求 | 無料 |

| 運営会社 | 株式会社じげん(資本金25億5200万円) |

| 住所 | 東京都港区 |

| 紹介会社数 | 平均3社 |

|

【おすすめポイント】 ・お祝い金としてデジタルギフト(最大30,000円分)がもらえる ・リフォーム工事の着手金をリショップナビが立て替える「工事着手金ゼロサービス」がある |

|

|

|

|

| ホームプロ(リフォーム一括見積もりサイト) | |

| 登録業者数 | 約1200社 |

|---|---|

| 資料請求 | 無料 |

| 運営会社 | 株式会社ホームプロ(リクルートの100%子会社・資本金3億円) |

| 住所 | 東京都港区 |

| 紹介会社数 | 最大8社 |

| 【おすすめポイント】 ・商談の段階まで匿名でのやり取りが可能 ・独自の工事完成保証制度がある (着工前:支払い済みの手付金を返還、完成前:代替会社による工事の完成) ・リフォーム会社ごとの評価やクチコミを確認できる |

|

|

|

|

| タウンライフリフォーム(リフォーム一括見積もりサイト) | |

| 登録業者数 | 460社以上 |

|---|---|

| 資料請求 | 無料 |

| 運営会社 | タウンライフ株式会社(資本金2000万円) |

| 住所 | 東京都新宿区 |

| 紹介会社数 | 3社〜8社程度 |

|

【おすすめポイント】 |

|

|

|

|

| リノコ(リフォーム見積もりサイト) | |

|

|

| 登録業者数 | 約1000社 |

|---|---|

| 資料請求 | 無料 |

| 運営会社 | セカイエ株式会社(資本金3000万円) |

| 住所 | 東京都港区 |

| 紹介会社数 | 1社 |

| 【おすすめポイント】 ・定額制プランで、全国どこでも同一工事は同一価格で行える ・相談窓口にて細やかなリフォーム相談が可能 ・独自の無料保証(1年間)が付帯 ・マイページ上で工事の進捗管理を確認できる |

|

|

|

|

| ハピすむ(リフォーム一括見積もりサイト) | |

| 登録業者数 | 1000社以上 |

|---|---|

| 資料請求 | 無料 |

| 運営会社 | 株式会社エス・エム・エス(東証プライム上場・資本金23億1022万円) |

| 住所 | 東京都港区 |

| 紹介会社数 | 最大3社 |

| 【おすすめポイント】 ・運営元が東証プライム上場企業なので信頼感がある ・累計見積もり依頼件数20万件の実績 ・登録業者は大手から中小まで幅広い |

|

|

|

|

| リフォーム比較プロ(リフォーム一括見積もりサイト) | |

| 登録業者数 | 500社以上 |

|---|---|

| 資料請求 | 無料 |

| 運営会社 | 株式会社サフタ(資本金990万円) |

| 住所 | 東京都品川区 |

| 紹介会社数 | 3〜4社 |

| 【おすすめポイント】 ・加盟企業は地域工務店が多く、地域密着型の会社を探しやすい ・電話、WEBサイトどちらでも見積もり依頼が可能 ・ユーザーからの評判が悪い業者は登録が削除されるので、評判のいい業者だけが残っている |

|

|

|

|

|

【132銀行を比較! リフォーム一体型ローン・実質金利ランキング】 |

| クラウドローン(リフォームローン一括比較) | |

| サービス |

リフォームローン等の融資を受けたい個人に銀行を紹介するマッチングプラットフォーム。借入希望額や年収の目安を入力すると、複数の銀行から提案が届く。 |

|---|---|

| 設立 | 2018年 |

| 運営会社 | クラウドローン株式会社 |

|

【おすすめポイント】 ・クラウドローン提携の保証会社が事前に与信審査を行い、金融機関に連絡するため、銀行ごとに何度も与信審査を受けなくていい |

|

|

|

|

| リノベ不動産(不動産仲介+リノベーション会社) | |

| 対応サービス | 中古物件の紹介、中古物件の大規模リノベーションなど |

|---|---|

| 設立 | 2013年 |

| 運営会社 | 株式会社 WAKUWAKU |

|

【おすすめポイント】 |

|

|

|

|