不動産を売却する際には、所有権の未登記や違法建築、土地の境界トラブルといった問題にぶつかることがある。売主は事前にそうした問題について把握し、解決できるものは解決しておくことが重要だ。

相続後も名義変更していないケースは多い

不動産の権利関係にはいろいろある。不動産の売買においては、トラブルを避けるため、売主・買主いずれにおいても事前に権利関係を十分に確認しておくことが大切だ。

不動産の権利関係でまず重要なのが、所有権である。

所有権は、法令の制限内において、自由にその所有物を使用、収益、処分することができる権利のこと。売買される不動産の所有権を誰が持っているか、取引の前に必ず確認しなければならない。

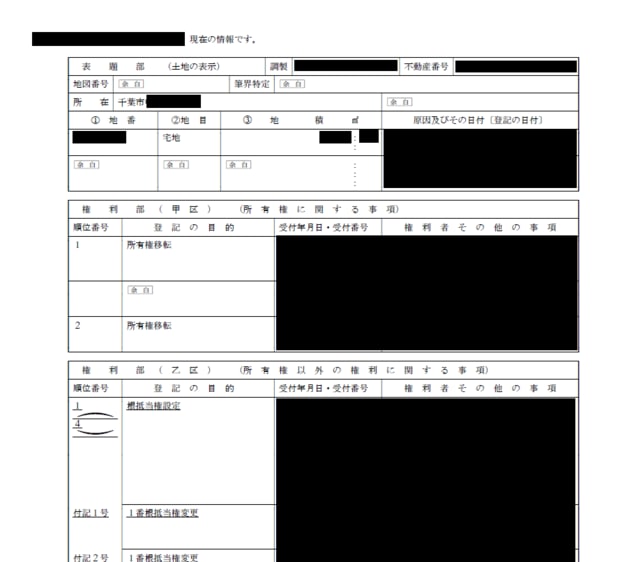

所有権は通常、登記を確認すると分かる。登記簿は表題部(不動産の表示)、権利部(不動産の権利)から構成されており、権利部の甲区欄を見れば現在の所有者がわかる。

ここで多いのは、登記上の所有権者と実際の所有権者が異なっているケース。

たとえば、相続が発生したものの、登記上は亡くなった人の名義のままという場合に起こる。相続がすんでいれば、できるだけ早めに登記を行い、

移転登記されていない不動産は「二重売買」の恐れも

売買されたものの、所有権の移転登記がなされていない不動産もある。登記上の所有者と実際の所有者が異なっており、万が一、登記上の所有者が別の第三者に売却したりすると、トラブルになりやすい。

いわゆる「二重売買」のケースだが、先に所有権移転の登記をしたほうが所有権を第三者にも主張できるというのが基本だ。

当然、買主は警戒するので、早めに実際の所有者に名義変更することが必要になる。なお、建物で未登記の場合は、まず売主名義で所有権保存登記を行う。

所有権には、権利だけでなく義務も伴う。

たとえば、マンションの住戸を売却する場合、売主が管理費や修繕積立金を滞納していたら、買主はその滞納分の支払い義務を引き継ぐことになる。固定資産税の未払い分も同じだ。売主の滞納が多額になると売りにくくなる可能性がある。

買主は現地を必ず確認することが重要

所有権には、他の権利が付着していることもある。登記簿の権利部の乙区欄を見れば、こうした所有権以外の権利が登記されているかがわかる。

典型的なのが、抵当権だ。

住宅ローンを借りて不動産を購入した場合など、対象の土地・建物にローンについての抵当権が設定される。もし、借りたローンが返せなくなった場合、抵当権を設定した不動産を競売に掛け、その代金から金融機関などが優先的にローン分を回収できる権利だ。

不動産の売却では通常、決済時点で売主が抵当権をはずすことを条件とする。住宅ローンの抵当権だけならあまり問題にならないが、その他の借入れや保証にともなう抵当権があると、売却は難しくなる。

そのほか、土地の所有権には借地権や地役権(私道などを利用する権利)、建物の所有権には借家権が付いていることがある。これらの権利は所有権を制限することになり、売却価格にも影響する。

借地権の場合は特に、登記されていなくても、借地の上に建物があり、その建物の所有権を借地人が登記していれば、借主の権利として保護される。

買主は現地を必ず確認することが欠かせない。売主としても、これまでの経緯や状況をきちんと説明することが大切だ。

(※関連記事はこちら!)

⇒「借地」や「底地」を売却・処分するにはどうしたらいい? ~「底地」は、"借地人"に買ってもらうのがベスト~

建物では「違法建築」と「既存不適格」に注意

建物では、権利関係とともに法的な規制が問題になることがよくある。代表的なのが、「違法建築」と「既存不適格」だ。

「違法建築」とは、建築基準法など建物を建てる際に守らなければいけない法律・条令に違反して建てられた建物のこと。特に、建築当初から違反している建物を指す。

一戸建てで比較的よくみられるのが、容積率オーバーだ。屋根裏を収納スペース(床からの高さ1.4ⅿ未満)として建築確認を取りながら、あとから天井の高さを高くして居室にするケースなどがあてはまる。

増築して容積率オーバーになる場合もある。増改築を行う際、一定面積以上の工事は建築確認を取らないといけないのに、取っていないケースも違法建築となる。

違法建築に対しては、行政から建物の撤去や移転命令、使用禁止などの処分が下されることもあり、違法建築の建物を売却することは、売主にとって不利なことは否めない。

一方、建てたときには適法であったが、その後、法律や条例が改正・新設されたことで法令違反になってしまったケースを「既存不適格」と呼ぶ。

「既存不適格」の建物は「違法建築」とは違い、そのまま使っている分には問題ない。しかし、建て替えたり増改築する際には法令に適合するようにしなければならない。

築年の古いマンションで比較的よくみられるのが、容積率オーバーの既存不適格だ。建築された後、容積率の基準が新しく設けられたり、厳しくなったりしたのが原因である。将来、建て替えるとしたら、現状の大きさのマンションが建てられない。

「旧耐震(1981年5月31日以前の建築確認)」の売却は不利

築年の古い一戸建てや中古マンションでもうひとつ多いのが、耐震性不足の既存不適格だ。

建築物が備えるべき耐震性については、建築基準法で一定のレベルが義務付けられている。現在、適用されているのが「新耐震基準」といわれるもので、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないことなどが目安となっている。

この「新耐震基準」は1981年(昭和56年)6月1日以降の建築確認において適用されており、それ以前に適用されていたものは「旧耐震基準」と呼ぶ。

したがって、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を取って建てられたマンションや一戸建ては、基本的に耐震性が不足した既存不適格の状態にある。

東日本大震災以降、耐震性を気にする買主が次第に増えており、売却にあたってはマイナス要因となる。

現状の「新耐震基準」と同等の耐震性を備えるには、耐震診断を行った上で、必要な耐震補強をしなければならない。ただ、耐震補強を行ったからといって高く売れるかというとそうでもないようだ。

(※関連記事はこちら!)

⇒「旧耐震」「事故物件」のマンションも売れる? 不動産のプロが語る、売りにくい物件の販売法

土地ではそもそも「筆界」の確定が必要

土地の売却にあたって問題になりやすいのが、境界がはっきりしないというケースだ。境界だと思っていたものが測量図と違っていたり、境界を示す境界標が行方不明になっていたり、いろいろなパターンがある。土地の境界があいまいなために、隣とのトラブルに発展することにもなりやすい。

そもそも、土地の境界には「筆界」と「所有権界」の2種類がある。

まず、「筆界」とは登記簿上の境界のこと。法務局に土地が登記されたとき、その土地の範囲を区画するものとして定められたものだ。

筆界は公的なもので、土地の所有者同士の合意によって変更することはできない。しかし、筆界は大元をたどると明治時代の測量にいきつく。当時は測量技術も発達しておらず、そもそも現状と合っていないことが少なくない。

こうした土地を売買するには、境界を確定する必要がある。

実際には隣地どうしの所有者が確認、合意し、標識界を設置するのが一般的だ。その際、土地家屋調査士に依頼して、現地調査をはじめ様々な資料をもとに合理的な境界を調べてもらうことも多い。

これは筆界の変更ではなく、もともとある筆界を確定するという位置づけだ。

登記所の「公図」はあてにならない?

登記所には、土地の区画(筆界)を明確にするための資料としていわゆる公図が備え付けられている。

ただ、この公図には不動産登記法のうえでは2種類ある。

ひとつは、公的機関による地籍調査に基づく「地図」で、精度は高く信頼できる。ただ、この「地図」を作成するための地籍調査は60年以上前から行われているが、現在でも全国で半分ほどの土地でしか完了していない。特に、都市部では2割ほどしかされていない。

もうひとつは、「地図に準ずる図面」であり、これは地籍調査による「地図」が備え付けられるまでの間、地図に代わって備え付けられている図面のことだ。多くは、明治時代の地租改正に伴い作成されたもので、現況と大きく異なる場合がある。

実際、国土交通省の調査によると、現地の状況とのずれが「1m以上10m未満」がサンプルの5割近くを占めている。実際と違いがあるのが当たり前と考えたほうがいいだろう。

ただし、「地図に準ずる図面」も、境界が直線かどうか、土地がどのように位置しているかなどについては比較的正確で、「地図」がない土地については資料として重要な役割を果たす。

| ◆国土交通省「都市再生街区基本調査」における公図と現況のずれの傾向 | |||

| 分類 | 枚数 | 比率 | 備考 |

| 精度の高い地域 | 17,995 | 5.5% | ずれが10cm未満 |

| 小さなずれのある地域 | 47,942 | 14.5% | ずれが10cm以上30cm未満 |

| ずれのある地域 | 91,311 | 27.7% | ずれが30cm以上1m未満 |

| 大きなずれのある地域 | 164,057 | 49.8% | ずれが1m以上10m未満 |

| きわめて大きなずれのある地域 | 8,253 | 2.5% | ずれが10m以上 |

| 計 | 329,558 | 100.0% | ー |

(※関連記事はこちら!)

⇒「維持費が高い別荘」や「境界でもめてる土地」など、もらったら困る不動産を相続したときの対処法とは?

裁判の前に「筆界特定制度」の活用を

土地の境界が不明な場合、あるいは「地図に準ずる図面」と現状にずれがある場合、先ほど触れたように基本的には隣り合う隣地の所有者の間で確認し、合意するのが基本だ。

しかし、話し合いがまとまらない場合、最終的には裁判で決着を図る。だが、裁判になると2年近くかかるといわれ、裁判費用もばかにならない。

そこで検討したいのが、「筆界特定制度」の利用だ。

これは、法務局の登記官が、現地の土地の境界を“特定”するもので、境界がどこなのかを示す境界標の設置までは行わないが、公的な判断として境界の位置を明確にできるため、トラブルの回避や解決に役立つ。

筆界特定の申請ができるのは、登記簿上の所有者やその相続人など。申請があると登記官は、土地家屋調査士や弁護士などの専門家を筆界調査委員に任命し、土地の実地調査や測量などの調査が行われる。そして、委員の意見を踏まえ、様々な事情を考慮した上で、登記官が筆界特定を行う。

筆界特定制度を利用するには、申請手数料(概ね数千円から1万円程度)のほか測量費用(数十万円程度)を負担しなければならないが、裁判にかかる費用に比べれば少なくてすむといわれる。

また、筆界確定の裁判は早くても2年はかかるといわれるが、筆界特定制度では多くが半年から1年で結果が出る。

ただし、筆界特定に法的拘束力はなく、不満がある場合は裁判に訴えることができる。次にふれる所有権の範囲(所有権界)についてのトラブルについても対象外である。

所有権の争いでは"土地家屋調査士会ADR"

土地の境界には、「筆界」とは別に「所有権界」と呼ばれるものがある。所有権界とは、所有権が及ぶ範囲ということだ。

たとえば、筆界が確定していても、その土地の一部を第三者が長年(10年ないし20年)利用していると、時効によってその所有権を得られるケースがある。

このように筆界と所有権界が異なる土地について、所有権界を明らかにする争いについては、裁判(所有権確認訴訟)で解決するのが原則だが、土地家屋調査士会ADR(境界問題相談センター)という方法もある。

土地家屋調査士会ADRは、各地の土地家屋調査士会が運営する制度で、裁判ではなく、土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いをサポートし、所有権界に関する問題の早期解決を図るものだ。

裁判の判決のような強制力はないが、当事者同意が合意(和解)すれば、その和解内容を履行しなければならないことになる。

不動産を売却する前に、早めの対処を

所有権の未登記、違法建築、土地の境界トラブルなどは意外に盲点になりやすい問題であり、所有する土地の売却を検討しているのなら、事前に必ず確認しなければならない。

いずれも専門的な知識が必要だったり、対応に時間がかかったりするので、早めに対処することが重要である。

囲い込みのない

おすすめ不動産会社

| 「SREリアルティ」売却査定(旧ソニー不動産) | |

|

|

|

|

|

| 特徴 |

・両手仲介や囲い込みを行わず、売主の利益にフォーカス ・ソニーグループと共同開発したAI技術で価格算出 |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地(建物付きを含む)、収益用不動産 |

| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府 |

| 運営会社 | SREホールディングス株式会社 |

|

|

|

※不動産一括査定サイトとは、売却したい不動産の情報と個人情報を入力すれば、無料で複数社に査定依頼ができます。査定額を比較できるので売却相場が分かり、きちんと売却してくれる不動産会社を見つけやすくなる便利なサービスです。

| ◆SUUMO(スーモ)売却査定 | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 | ・圧倒的な知名度を誇るSUUMOによる一括査定サービス ・主要大手不動産会社から地元に強い不動産会社まで2000社以上が登録 |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地 |

| 紹介会社数 | 10社(主要一括査定サイトで最多)※査定可能会社数は物件所在地によって異なります |

| 運営会社 | 株式会社リクルート住まいカンパニー(東証プライム子会社) |

|

|

|

| ◆すまいValue | |

|

|

|

| 特徴 | ・大手不動産会社6社が運営する一括査定サイト |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート、一棟ビル |

| 対応エリア | 北海道、宮城、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、愛知、岐阜、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、岡山、広島、福岡、佐賀 |

| 運営会社 | 大手不動産会社6社(東急不動産、住友不動産ステップ、三井のリハウス、三菱地所の住まいリレー、野村の仲介+、小田急不動産) |

|

|

|

| ◆マンションナビ | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 |

・マンションの売却に特化 |

|---|---|

| 対応物件 | マンション |

| 紹介会社数 | 最大9社(売却・買取6社、賃貸3社) |

| 運営会社 | マンションリサーチ |

|

|

|

| ◆HOME4U(ホームフォーユー) | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 | ・悪質な不動産会社はパトロールにより排除している ・20年以上の運営歴があり信頼性が高い ・2500社の登録会社から最大6社の査定が無料で受け取れる |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、ビル、アパート、店舗・事務所 |

| 紹介会社数 | 最大6社 |

| 運営会社 | NTTデータ・スマートソーシング(東証プライム子会社) |

|

|

|

| ◆リビンマッチ | |

| 特徴 |

・マンション、戸建、土地のほか、工場、倉庫、農地の査定にも対応可能 ・1700社の不動産会社と提携 |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫 |

| 紹介会社数 | 最大6社(売却6社、賃貸、買取) |

| 運営会社 | リビン・テクノロジーズ(東証グロース上場企業) |

| ◆いえカツLIFE | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 |

・対応可能な不動産の種類がトップクラス |

|---|---|

| 対応物件 | 分譲マンション、一戸建て、土地、一棟アパート・マンション・ビル、投資マンション、区分所有ビル(1室)、店舗、工場、倉庫、農地、再建築不可物件、借地権、底地権 |

| 紹介会社数 | 最大6社(売買2社、買取2社、リースバック2社) |

| 運営会社 | サムライ・アドウェイズ(上場子会社) |

|

|

|

| ◆おうちクラベル | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 |

・AI査定で、査定依頼後すぐに結果が分かる |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート |

| 紹介会社数 | 最大15社 |

| 運営会社 | SREホールディングス株式会社(東証プライム上場企業) |

|

|

|

| ◆イエウール | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 |

・掲載企業一覧を掲載、各社のアピールポイントも閲覧可能 |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地 |

| 紹介会社数 | 最大6社 |

| 運営会社 | Speee |

|

|

|

| ◆LIFULL HOME'S(ライフルホームズ) | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 |

・日本最大級の不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」が運営 |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、倉庫・工場、投資用物件 |

| 紹介会社数 | 最大6社 |

| 運営会社 | LIFULL(東証プライム) |

|

|

|

不動産一括査定サイトを比較

評価・評判を実際に一括査定して検証!

| サイトロゴ |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| サイト名 | suumo売却査定 | HOME4U | マンションナビ | おうちクラベル | イエウール | ライフルホームズ | リビンマッチ | いえカツLIFE | HowMa | RE-Guide | マイスミEX | イエイ | すまいValue |

| 提携社数 | 約2000 | 2500以上 | 2500 | 不明 | 2600以上 | 4700以上 | 1700以上 | 500以上 | 6400以上 | 29 | 800以上 | 1700以上 | 6 |

| 最大紹介社数 | 10 ※物件所在地によって異なる |

6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 |

| 主な対応物件 | マンション、戸建て、土地 | マンション、戸建て、土地 | マンション | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地 | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など |

| 対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 東京、千葉、神奈川、埼玉 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |

| 記事を読む | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら |

|

【不動産仲介会社の評判を徹底調査!】 |