相続時に、先祖代々伝わる不動産を手放さないように守るためには、どのようにすればいいのでしょうか? 親族の死後に必要な手続きから、自宅を守るための制度の活用法まで、詳しく解説します。(協力・監修:株式会社アセットコンサルティングネットワーク 代表取締役・大城嗣博氏)

家族、親族が亡くなった場合に

必要な手続き

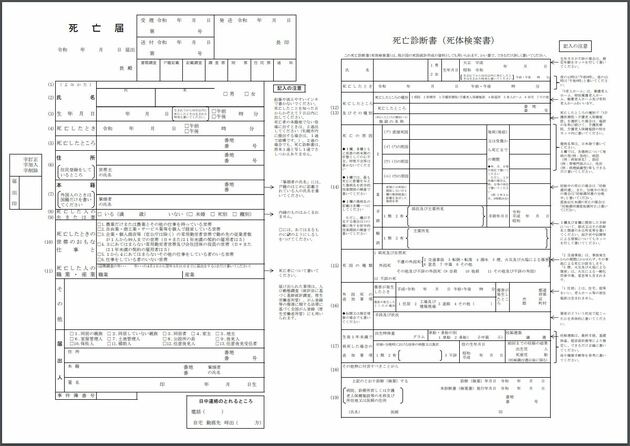

(1)死亡届(死亡届出書類)の提出

もし、ご家族やご親族といったような大切な方が亡くなられた場合には、まずは死亡から7日以内に「死亡届」(死亡届出書類)を、故人の本籍地や居住地、さらに亡くなられた病院が所在する市役所、町村役場に提出する必要があります。

死亡届出書類は、左半分が故人の氏名やご住所などを記した「死亡届」。右半分は医師による記載が必要となる「死亡診断書」で構成されており、病院で亡くなられた場合には、ご臨終に立ち会った医師が作成するケースが一般的です。

(2)遺言書の確認

生前の故人が、相続が発生したときの財産の分け方を示した「遺言書」があるかどうかを確認します。

遺言書は、全文が故人の自筆によって書かれていること、個人の名前、日付、さらには捺印があるなど、民法の規定に沿った形で記載されている必要があります。

ただし、2019年1月に相続法の改正が行われ、所有している資産や借金などを示した「目録」部分については、パソコンなどで作成しても良いことになりました。

主な遺言書の形式としては、自筆で書いた書類を自宅で保管する「自筆証書遺言」、公証人立ち会いのもとで記した遺言を公証役場などに保管する「公正証書遺言」、さらには自分で作成した書類を公証役場などに保管する「秘密証書遺言」の3通りが一般的です。

【関連記事はこちら】>>自筆証書遺言と公正証書遺言、おすすめはどっち? 法改正による要件緩和や保管制度のメリットを検証!

(3)遺産分割協議書の提出

もし、相続を放棄しなかった場合には、相続人全員による遺産分割についての話し合いを経て、その財産分与の結果を遺産分割協議書に記載する必要があります。

遺産分割協議書には、相続人全員の自筆による署名や実印の押印が必要となるほか、相続人の戸籍謄本や住民票も用意しなければなりません。

遺産分割協議書類は、資産を管理する機関に提出することになっています。資産によって、提出先が異なります。

【遺産分割協議書類の主な提出先】

・不動産の名義変更がある場合⇒法務局

・預貯金がある場合⇒口座を保有していた銀行

・証券⇒口座を開設していた証券会社や信託銀行

・相続税を申告する場合⇒税務署など

なお、遺産の分割方法は、資産をそのまま相続する「現物分割」、売却した金銭を変換する「換価分割」、相続資産の差額を、金銭の支払いによって調整する「代償分割」の3つが一般的です。

「現物分割」

不動産などの相続財産を、そのままの形で相続人が取得する方法

「換価分割」

相続財産を一旦売却し、それによって得た現金を分割して分割する方法

「代償分割」(金銭清算で分ける)

不動産などの資産を取得した相続人が、相続分の差額を支払い、不平等を解消する方法

【関連記事はこちら】>>「相続」で必要な書類、手続きのスケジュールを解説!

相続時に自宅をどう守るか?

相続の際に多くの方が直面するのが、「自宅などの不動産をどのように相続するか」という問題です。実際の事例のなかにも、周辺エリアの開発に伴って資産評価額が高騰して相続税が高額になり、泣く泣く自宅を手放すというケースが見られます。

社会状況の変化に伴い、2018年には40年ぶりとなる相続法の改正も行われましたが、あらかじめ先祖から自宅を手放さないようにするための対策を立てておくことが大切です。

宅地は80%、母屋は60%

相続時の「不動産評価額」を調べる

相続の場面において、不動産は実際に市場で取引されている価格ではなく、固定資産税評価額(家屋)や路線価格(宅地)(※厳密に書くと、宅地価格は『路線価または固定資産税評価に乗じる倍率』)によって評価されます。一般的には、宅地が時価の80%程度、家屋が時価の40〜60%程度であるケースが多く、取引価格よりも評価額が抑えられているケースがほとんどです。

市町村の窓口や国税庁のホームページなどで、額面を調べることもできますが、本格的な相続対策をされる場合には、税理士などの専門家への相談を交えながら計画を立てていくようにしましょう。

相続税の課税対象外である

「基礎控除額」の活用

相続にあたっては、相続税の課税対象にならない「基礎控除」が設定されています。もし、残された資産が基礎控除額を下回っていた場合には、相続税は発生しません。

相続に関連する法定相続人の人数によって基礎控除額は変わりますが、大切な資産を守ったり、相続税の支払いの軽減に繋げることができます。

| ◆法定相続人の数による、基礎控除額の違い | |

| 法定相続人 | 基礎控除額 |

| 1人のとき | 3600万円 |

| 2人のとき | 4200万円 |

| 3人のとき | 4800万円 |

| 4人のとき | 5400万円 |

| 5人のとき | 6000万円 |

【相続税の課税総額】

課税価格の合計額 - 基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

【関連記事はこちら】>>不動産を相続した際の「相続税の計算方法」を解説!

宅地を80%減額

「小規模宅地等の特例」を使う

不動産については、「小規模宅地等の特例」が適用できることがあります。面積330㎡までの自宅の土地を80%減額した価格(20%の価格)で評価するという制度で、適用された場合には、相続時の資産の評価額を大幅に下げることが可能になります。

この「小規模宅地等の特例」は、亡くなられた方の配偶者が不動産を相続した場合には無条件で適用されますが、それ以外の親族が取得した場合には、さまざまな条件を満たすことが必要となります。所有する不動産への適用が可能かどうかについては、専門家への相談なども交えながら、詳細に検証していくと良いでしょう。

「小規模宅地等の特例」を使うための主な条件

【適用される宅地の種類】

・特定居住用宅地:住宅として使っていた土地

・特定事業用宅地:事業で使っていた土地

・貸付事業用宅地:賃貸していた土地

【適用される被相続人の主な状況】

・被相続人の配偶者が相続

・被相続人の同居者が土地を相続

・被相続人に配偶者や同居人がいない場合は、借家に3年間住んでいる相続人が取得(家なき子特例)

【関連記事はこちら】>>実家の相続で活用すべき「小規模宅地等の特例」を解説! 気をつけたい"3つの落とし穴"と、売却時の注意点は?

不動産の共有で

資産を守れるケースも

それぞれの相続人が持つ法定相続分などを利用し、不動産を共有することで、自宅を手放さずに済むケースもあります。

相続によって財産を守るという観点では、魅力的な方法ではありますが、長期的に共有状態を放置すると一部の共有者が持ち分を売却してしまったり、次世代の相続が行われるときに複雑な権利関係を生み出し、将来的に新たなトラブルを引き起こす可能性も潜んでいます。共有によって不動産を相続する場合も、専門家などを交え、その後の権利関係についても話し合いながら、手続きを進めるようにしましょう。

4月から新たに創設

「配偶者居住権」

相続法の改正に伴って、2020年4月1日より「配偶者居住権」という制度が新たに創設されました。相続の発生前から住んでいた相続人の配偶者が、自宅の権利を相続しなかった場合であっても、継続して自宅に住み続けることができるという制度です。

不動産の「所有権」として一括管理されていた権利を、「居住権」と「その他の権利」に分割することにより、新たなトラブルを生み出す可能性も指摘されているなど、制度として整っていない部分もありますが、相続後も相続発生前と変わらない生活を送れるという観点では、選択肢の一つとして考えられます。

【配偶者居住権の適用条件や特徴】

・亡くなられた方の配偶者が、死亡時に居住していた不動産

・遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により取得したこと

・配偶者にのみ認められ、配偶者居住権登記が対抗要件

・権利の売却や相続は不可

【配偶者居住権の懸念点】

・配偶者居住権が、権利として機能するかどうかの不透明性

・配偶者居住権の評価額の不透明性

・配偶者居住権そのものが、居住権の負担付き不動産として投資対象になりうる点

【関連記事はこちら】>>「配偶者居住権」のメリットとは? 子どものいない夫婦や、子連れで再婚した夫婦は注目

ご家族、ご親族の死後に訪れる相続の手続きは、避けて通れないものです。もし、万が一のことがあった場合に備え、不動産をはじめとする一家の資産をどのように残していくのか。幸せな相続を実現するためには、大切な方の亡き後の人生をどのように歩んでいくかについてきちんと向き合い、話し合いを重ねておくことをおすすめします。

【関連ページはこちら】>>「不動産の相続」まとめ

囲い込みのない

おすすめ不動産会社

| 「SREリアルティ」売却査定(旧ソニー不動産) | |

|

|

|

|

|

| 特徴 |

・両手仲介や囲い込みを行わず、売主の利益にフォーカス ・ソニーグループと共同開発したAI技術で価格算出 |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地(建物付きを含む)、収益用不動産 |

| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府 |

| 運営会社 | SREホールディングス株式会社 |

|

|

|

※不動産一括査定サイトとは、売却したい不動産の情報と個人情報を入力すれば、無料で複数社に査定依頼ができます。査定額を比較できるので売却相場が分かり、きちんと売却してくれる不動産会社を見つけやすくなる便利なサービスです。

| ◆SUUMO(スーモ)売却査定 | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 | ・圧倒的な知名度を誇るSUUMOによる一括査定サービス ・主要大手不動産会社から地元に強い不動産会社まで2000社以上が登録 |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地 |

| 紹介会社数 | 10社(主要一括査定サイトで最多)※査定可能会社数は物件所在地によって異なります |

| 運営会社 | 株式会社リクルート住まいカンパニー(東証プライム子会社) |

|

|

|

| ◆すまいValue | |

|

|

|

| 特徴 | ・大手不動産会社6社が運営する一括査定サイト |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート、一棟ビル |

| 対応エリア | 北海道、宮城、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、愛知、岐阜、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、岡山、広島、福岡、佐賀 |

| 運営会社 | 大手不動産会社6社(東急不動産、住友不動産ステップ、三井のリハウス、三菱地所の住まいリレー、野村の仲介+、小田急不動産) |

|

|

|

| ◆マンションナビ | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 |

・マンションの売却に特化 |

|---|---|

| 対応物件 | マンション |

| 紹介会社数 | 最大9社(売却・買取6社、賃貸3社) |

| 運営会社 | マンションリサーチ |

|

|

|

| ◆HOME4U(ホームフォーユー) | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 | ・悪質な不動産会社はパトロールにより排除している ・20年以上の運営歴があり信頼性が高い ・2500社の登録会社から最大6社の査定が無料で受け取れる |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、ビル、アパート、店舗・事務所 |

| 紹介会社数 | 最大6社 |

| 運営会社 | NTTデータ・スマートソーシング(東証プライム子会社) |

|

|

|

| ◆リビンマッチ | |

| 特徴 |

・マンション、戸建、土地のほか、工場、倉庫、農地の査定にも対応可能 ・1700社の不動産会社と提携 |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫 |

| 紹介会社数 | 最大6社(売却6社、賃貸、買取) |

| 運営会社 | リビン・テクノロジーズ(東証グロース上場企業) |

| ◆いえカツLIFE | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 |

・対応可能な不動産の種類がトップクラス |

|---|---|

| 対応物件 | 分譲マンション、一戸建て、土地、一棟アパート・マンション・ビル、投資マンション、区分所有ビル(1室)、店舗、工場、倉庫、農地、再建築不可物件、借地権、底地権 |

| 紹介会社数 | 最大6社(売買2社、買取2社、リースバック2社) |

| 運営会社 | サムライ・アドウェイズ(上場子会社) |

|

|

|

| ◆おうちクラベル | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 |

・AI査定で、査定依頼後すぐに結果が分かる |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート |

| 紹介会社数 | 最大15社 |

| 運営会社 | SREホールディングス株式会社(東証プライム上場企業) |

|

|

|

| ◆イエウール | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 |

・掲載企業一覧を掲載、各社のアピールポイントも閲覧可能 |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地 |

| 紹介会社数 | 最大6社 |

| 運営会社 | Speee |

|

|

|

| ◆LIFULL HOME'S(ライフルホームズ) | |

|

無料査定はこちら >> |

|

| 特徴 |

・日本最大級の不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」が運営 |

|---|---|

| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、倉庫・工場、投資用物件 |

| 紹介会社数 | 最大6社 |

| 運営会社 | LIFULL(東証プライム) |

|

|

|

不動産一括査定サイトを比較

評価・評判を実際に一括査定して検証!

| サイトロゴ |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| サイト名 | suumo売却査定 | HOME4U | マンションナビ | おうちクラベル | イエウール | ライフルホームズ | リビンマッチ | いえカツLIFE | HowMa | RE-Guide | マイスミEX | イエイ | すまいValue |

| 提携社数 | 約2000 | 2500以上 | 2500 | 不明 | 2600以上 | 4700以上 | 1700以上 | 500以上 | 6400以上 | 29 | 800以上 | 1700以上 | 6 |

| 最大紹介社数 | 10 ※物件所在地によって異なる |

6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 |

| 主な対応物件 | マンション、戸建て、土地 | マンション、戸建て、土地 | マンション | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地 | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など |

| 対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 東京、千葉、神奈川、埼玉 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |

| 記事を読む | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら |

|

【不動産仲介会社の評判を徹底調査!】 |