【専門家が選ぶ、戸建て住宅のおすすめ火災保険(2024年版)】一口に火災保険とはいっても、補償内容や保険料もさまざま。そこで、火災保険に詳しい2名の専門家が、大手損保会社をはじめとした主要な商品を比較! 戸建て住宅におすすめの火災保険を紹介します。

火災保険は必ず複数社で見積もりを取ろう!

住宅を購入したとき、または、賃貸住宅の契約を結んだとき、火災保険への加入が必要になってきます。火災保険は、自然災害や事故などによる住まいの損害(建物・家財)を補償する保険で、補償内容や保険の対象とする物件によって、保険料が大きく異なります。

最近では、自然災害の増加によって、保険金の支払い額が増えていることから、火災保険料も値上げの一途をたどっています。そのため、よりお得な商品を探すためにも、複数社から見積もりを取って、保険料と補償内容を比較することが重要になってきます。

補償内容については、損保各社それぞれの商品に特徴があり、自分で詳しく見ていくことは困難な場合も。そうしたときには、専門家の意見が参考になります。

そこで、この記事では、火災保険の専門家による、戸建て・分譲マンション・賃貸それぞれの「おすすめの火災保険」の紹介と、商品の選定ポイントを紹介します。

|

一括見積もり サイト名 |

保険の窓口インズウェブ! | 住宅本舗 | 保険スクエアbang! | カンタン火災保険 |

|---|---|---|---|---|

| ポイント |

・最大15社から見積もり可能 ・入力項目がシンプルで操作が簡単 ・他のサイトに比べ、送付される見積書の数が多い傾向。なるべく多くの見積書が欲しいという人におすすめ |

・提携社数が最も多く、最大16社から見積もり可能。 ・入力項目がシンプルで操作が簡単。耐震等級を入力する項目があり、地震保険料の見積もり確度が高い |

・最大26商品から見積もり可能 ・常駐する保険アドバイザーに無料で相談が可能。まずは専門界に意見を聞きたいという人におすすめ |

・最大19商品から見積もり可能 ・見積もり依頼をすると、すぐに電話連絡による詳細の確認がある。細かな要望がある人、すぐに正確な見積書が欲しい人におすすめ

|

| 取扱社数 | 最大15社 | 最大16社 | 最大6社 | ー |

|

見積もり日数 |

最短即日 |

最短即日 |

最短即日 |

最短即日 |

| 電話番号入力 | あり | あり | あり | あり |

| 運営会社 |

SBIホールディングス (東証プライム上場) |

株式会社A2Z | 株式会社ウェブクルー | 株式会社ユースラッシュ |

|

見積書の数 |

3〜5社 (詳しくはこちら) |

1〜3社 (詳しくはこちら) |

1〜2社 (詳しくはこちら) |

不明 |

| 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) |

専門家が選ぶ おすすめ火災保険【戸建て編】

今回教えてくれるのはこのお2人!

-

「ノンスモーカー割引」「オール電化住宅割引」といった独自の割引制度があり、ノンスモーカー割引が適用されれば、保険料は最安水準になります。また、建物と家財それぞれに必要な補償をつけ外しできる自由設計が魅力で、不要な補償は外して保険料を抑えることもできます。住まいのリスクに応じて、必要な補償を選びたい方に向いています。(平野氏)

10年長期契約を結んでクレジットカードで一括払いにすると、保険料がかなり割安になります。大手損害保険と同じレベルで有料オプションが充実しているので、幅広く補償範囲を広げたい人に向いているでしょう。また、通販型損保では珍しく「30万円以上100万円までの宝飾品」を保険の対象にできるのも魅力です。(葛石氏)- 新価

- 建物長期契約10年可

- 水災補償対象外可

- 風災等補償対象外可

- 家財支払限度額式

- 家財長期契約10年可

- 質権設定不可

-

保険料は割安な水準で、「オール電化割引」といった独自の割引制度もあります。また、損害自体への補償にプラスして、残存物取片づけ費用・損害範囲確定費用・仮修理費用がセットになっており、補償が手厚くなっています。「個人賠償責任補償特約」が上限3億円で設定できるのも魅力ですね。(平野氏)

- 新価

- 建物長期契約10年可

- 水災補償対象外可

- 風災等補償対象外不可

- 家財支払限度額式

- 家財長期契約10年可

- 質権設定可

-

戸建ての保険料は割安な水準です。復旧費用に加え復旧に付随して発生する費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、仮修理費用など)を合計して、最高で保険金額の2倍まで支払われるなど、費用保険金の手厚さも魅力です。付帯する「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」は、水回りとかぎのトラブルの応急処置や健康・医療相談、法律相談など無料で利用できるサービスが充実しているのもポイントです。(平野氏)

- 新価

- 建物長期契約10年可

- 水災補償対象外可

- 風災等補償対象外不可

- 家財支払限度額式

- 家財長期契約10年可

- 質権設定可

-

「地震上乗せ特約(全半損時のみ)」を付けると、地震被害で事実上100%の補償を受けられます。WEBサイトの作りが親切で、保険知識がなくても見積もりをしながら補償内容のイメージをつかむことができます。また、10年契約でも月払いが可能、クレジットカードでの支払いにも対応しており、支払い形態が柔軟な点も評価できます。倉庫や車庫内の家財も補償の対象になりますが、電気製品、機械類の故障の補償はないので、住まいの設備に合わせて選ぶといいでしょう。(葛石氏)

- 新価

- 建物長期契約10年可

- 水災補償対象外可

- 風災等補償対象外可

- 家財支払限度額式×

- 家財長期契約10年可

- 質権設定可

-

基本補償に大型倉庫・車庫が含まれており、特約を付ければ側溝、井戸、石垣まで保険の対象になります(倉庫・車庫内の収容物は対象外)。石垣まで対応しているのは、この商品だけ。また、オプションを付ければ、壁固着のエアコン、エコキュート、ビルトイン型食洗機、太陽光発電設備など、電気的機械への補償も充実させることができます。レンタル品や子どもが借りたテレビゲームなど受託物に対する賠償もオプションで付けることができるので、生活全般に対応できる火災保険です。(葛石氏)

- 新価

- 建物長期契約10年可

- 水災補償対象外可

- 風災等補償対象外不可

- 家財支払限度額式

- 家財長期契約10年可

- 質権設定可

「一括見積もりサイト」を使って、自分に合った火災保険を探そう!

一括見積もりサイトはこちら >>

地震補償を充実させるのにおすすめな保険は?

-

その1

ジェイアイ傷害火災保険

地震+プラス

「地震危険等上乗せ補償特約」を付帯すると、万が一、地震によって損害を受けた場合には、地震保険の保険金と同額が支払われ、地震保険と合わせて100%の補償が可能になります。保険料は地震保険よりも若干高い程度で、比較的抑えられていると言えるでしょう。ただし、同特約を付帯できるのは地震保険の保険期間1年の契約のみ。地震保険は値上げが繰り返されていて、2~5年での長期契約で保険料を固定できないという点は気になります。(平野氏)

- 新価

- 建物長期契約10年可

- 水災補償対象外可

- 風災等補償対象外可

- 家財支払限度額式

- 家財長期契約10年可

- 質権設定不可

-

「地震上乗せ特約」を付帯すると、地震保険と合わせて地震100%の補償が可能になります。保険料は割高なのですが、地震保険の「一部損」の場合を補償の対象外とすることで、地震保険と近い水準に保険料を抑えられます。一部損であれば貯蓄でも対応できる、と考える人にとってはおすすめできますね。(平野氏)

- 新価

- 建物長期契約10年可

- 水災補償対象外可

- 風災等補償対象外可

- 家財支払限度額式×

- 家財長期契約10年可

- 質権設定不可

-

「地震危険等上乗せ特約」を付帯すると、地震保険で支払われる保険金と同額が支払われ、地震保険と合わせて100%の補償が可能になります。ただし、契約プランに制限があり、基本補償のフルカバータイプである「ベーシック(Ⅰ型)」を選ばなくてはなりません。また、同特約を付帯できるのは保険期間1年の契約のみ。上乗せ部分の保険料は、地震保険に比べるとかなり割高となります。(平野氏)

- 新価

- 建物長期契約10年可

- 水災補償対象外可

- 風災等補償対象外不可

- 家財支払限度額式

- 家財長期契約10年可

- 質権設定可

-

その4

SBIいきいき少額短期保険

地震被災からの再スタート費用保険

こちらは地震上乗せ特約ではなく、火災保険・地震保険とはまったく別の契約となる「少額短期保険」です。保険金額は最大900万円まで設定でき、地震があった際には行政の判定に基づいて、損害が認められれば保険金が支払われます。保険料は最安プランで月々1210円からと、手軽に加入することができます。(葛石氏)

- 少額短期保険

-

その5

東京海上日動火災

地震に備えるEQuick 保険

こちらも、火災保険・地震保険とは別契約となる少額短期保険です。地震による建物・家財の損害を補償するものではなく、あくまでも「生活費」を補償します。気象庁公表の震度データに基づいて支払いが開始され、最短3日で保険金を受け取れるというスピードが魅力です。申し込みや保険金の受け取りが、スマホで完結できるのも便利です。(平野氏)

- 少額短期保険

地震保険だけでは不安だという人は

「地震上乗せ特約」「少額短期保険」を検討しよう!

実は、火災保険に加入していても、地震による損害は補償されません。地震または噴火、津波など地震が原因となって起こる災害に備えるには、地震保険への加入が必須です。さらに、地震保険の保険金は、火災保険の保険金の最大50%が限度。つまり、全壊したとしても、住宅を再建するために必要な金額の半額しか保険金が受け取れません。そのため、地震への備えを100%にしようという人は、「地震上乗せ特約」への加入を検討することになります。ただし、この特約を付けると保険料が高額になりがちで、加入する条件や制限も多いのが現状です。

<チェックポイント>

・地震上乗せ特約を付帯した場合の保険料は高すぎないか

・特約を付帯するための条件(契約プランの制限、保険期間の制限などを確認する)

「一括見積もりサイト」を使って、自分に合った火災保険を探そう!

一括見積もりサイトはこちら >>

サービスや独自補償が充実している火災保険は?

-

火災保険の保険金は、請求申請からおおむね1カ月以内には支払われますが、「THE すまいの保険」では、保険金が支払われるまでの期間を短縮するよう動いています。現在、LINE上で保険金の請求手続きができるほか、SNSの投稿情報などを活用し、水災発生から最短で48時間以内に保険金を支払いを目指す新たなシステムも開発中。また、床上浸水の保険金請求では、加入者がスマートフォンで撮影した被害状況をもとに、受け取れる保険金の概算を算出するサービスを提供しています。(平野氏)

-

- 新価

- 建物長期契約10年可

- 水災補償対象外可

- 風災等補償対象外可

- 家財支払限度額式

- 家財長期契約10年可

- 質権設定可

-

その2

あそしあ少額短期保険

and ME(ストーカー対策総合保険)

火災保険ではありませんが、女性が一人暮らしをする場合におすすめの保険です。ストーカー被害に遭った際には、ALSOKの警備員が駆け付けるサービスや、一時的な避難に必要な費用、引っ越し費用などが補償されます。無料の弁護士メール相談や心理カウンセリングも付帯しており、保険料は月額500円と手軽なのも魅力です。(葛石氏)

- 少額短期保険

火災保険に入ると、

暮らしに役立つサービスが付いてくることも

火災保険に加入すると、その契約に自動で暮らしに役立つサービスがセットになっていることがあります。代表的なのが、水道管の破裂やカギ紛失時に利用できる「無料駆けつけサービス」です。相談料・修理費用ともに無料なことが多いので、該当する事故が起きたら、まずは契約にこのようなサービスが付帯されているかを確認しましょう。また、商品によっては、弁護士への無料相談サービスや、支払った保険料に応じて金銭と同様に利用できるポイントが受け取れるケースもあります。

もちろん、補償内容が十分かどうかが、火災保険を選ぶ最も重要なポイントですが、付帯サービスが充実しているかについても、確認しておいた方がいいでしょう。

「一括見積もりサイト」を使って、自分に合った火災保険を探そう!

一括見積もりサイトはこちら >>

おすすめの火災共済は?

-

その1

JA共済

建物更生共済 むてきプラス「建物」

火災共済は通常、風水害の損害だと損害額分の支払いとはなりません。ただ、JA共済「むてきプラス」は、風水害でも損害額全額分の共済金が支払われるという貴重な商品です。地震共済金は上限が損害額の50%で、地震保険に近い内容です。共済の中では、損害保険各社の火災保険に最も近い保障内容といえるでしょう。火災保険の個人賠償責任保険に相当する賠償責任共済をセットできますが、保障は最高5,000万円までと充分とはいえません。また、割戻金と満期共済金がある分、掛金は高くなっています。(平野氏)

-

- 新価

- 建物長期契約10年可

- 水災補償対象外可

- 風災等補償対象外可

- 家財支払限度額式

- 家財長期契約10年可

- 質権設定不可

-

住まいる共済は、火災共済と自然災害共済(水災、風災、地震など)の2つの共済を合わせた名称です。火災共済だけでは保障が薄いので、加入するなら「自然災害共済(大型タイプ)」をセット加入しましょう。保障は万全とは言えず、仮に風水害で一戸建てが全損した場合、支払い限度額の影響により100%の保障を受けられる可能性は低いです。地震による全壊も、最大30%の保障まで。また、個人賠償責任共済は支払い限度額3億円と手厚いですが、年払い掛金2,300円と高めです。また、基本的に1年契約となっている点も注意が必要です。(平野氏)

- 新価

- 建物長期契約不可

- 水災補償対象外可

- 風災等補償対象外可

- 家財支払限度額式

- 家財長期契約不可

- 質権設定可

-

その3

都道府県民共済

新型火災共済

都道府県民共済にも火災共済があります。ただし、風水害の保障は、加入額の最大30%・最高600万円と薄めです。地震の保障は、半壊・半焼以上で加入額最大5%・最高300万円。一部破損は一律5万円で、民間の地震保険と比べても大きく見劣りします。決算後剰余金が生じたときは、掛金の割戻金がありますが、この数年は自然災害の多発による支払い増加で割戻率が大きく低下しています。(平野氏)

- 新価

- 建物長期契約不可

- 水災補償対象外可

- 風災等補償対象外可

- 家財支払限度額式

- 家財長期契約不可

- 質権設定可

火災共済と民間の火災保険、どちらを選ぶ?

火災共済は、都道府県民共済やJA共済といった非営利団体が運営する、住まいの損害に備える共済制度です。民間の損保会社が運営している火災保険との大きな違いは、保障内容が不十分なこと。各種共済の場合、災害の種類によっては、損害を受けた分の数十%までしか共済金が支払われないことも多くあります。一方、火災保険の場合は、ほとんどの災害で損害額が満額支払われます(免責金額を除く)。保険料(共済の場合は”掛け金”)は共済の方がやや安いですが、共済の場合、万が一、自宅が全損壊した場合は、再建不可能となってしまう可能性があることも知っておきましょう。

【関連記事】>>火災保険と火災共済の違いとは?

「一括見積もりサイト」を使って、自分に合った火災保険を探そう!

一括見積もりサイトはこちら >>戸建ての火災保険を選ぶポイント

・必要性の低い人が、水災補償を外すことができるか

・自宅の設備(壁や塀、車庫など)が保険の対象になっているか

・保険料が安い、もしくは割引制度が充実しているか

・オプションの充実度(個人賠償責任保険の金額上限、その他)

戸建ての場合、「建物+家財」の火災保険に加入するのが一般的です。

建物については立地条件や建物構造によって風災・水災のリスクが大きく変わるので、水災リスクが低い地域に住んでいる場合は、保険料が高額になる「水災補償」を外せるかどうかも重要です。また、門や塀・石垣がある住宅の場合、その部分まで補償されるかどうかも選定ポイントとなります。

「一括見積もりサイト」を使って、自分に合った火災保険を探そう!

一括見積もりサイトはこちら >>火災保険の補償対象・範囲

火災保険とは、火災や自然災害(台風・水害など)によって、建物や家財が損害を受けた場合に補償が受けられる保険のこと。戸建て、マンション、新築、中古にかかわらず加入できます。損害を受けた際には、修理費用や再購入費用を「損害保険金」として損保会社から受け取ります。

補償の対象は「建物」と「家財」に分かれる

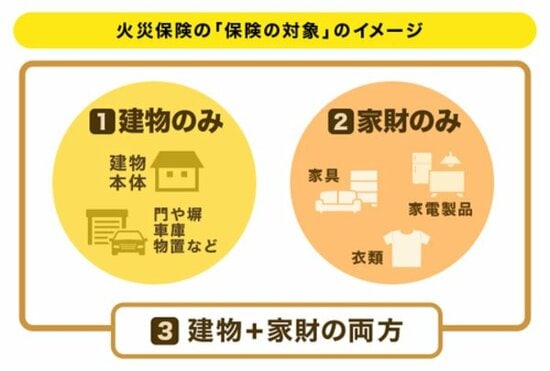

火災保険の保険対象は、「建物」と「家財」に分かれています。

「建物」とは、戸建て住宅の場合、建物そのものに加え、門や塀、垣、物置など、建物に付属するものも含まれますが、どこまでを保険対象とするかは、商品によって異なります。

一方、「家財」は建物の中にある家財道具のことで、家具や家電製品、食器、衣類、日用品などのことです。また、貴金属、宝石、美術品などのうち、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、保険証券に明記されていなければ、補償の対象にならない場合があるので注意が必要です。

これらを補償の対象にするには、通常、加入時に手続きが必要です。保険商品によっては、加入時に手続きしなくても補償の対象とするものもありますが、限度額を設けていることが多いです。

建物と家財は、それぞれ別に火災保険契約を結ぶことになっていて、「①建物のみ」「②家財のみ」「③建物+家財の両方」という3種類から選びます。

一般的には、持ち家だと「③建物+家財」で契約します。賃貸住宅の場合には、建物部分は大家の持ち物なので、賃借人は「②家財のみ」で火災保険を契約します。

賃貸住宅の火災保険契約については、以下の記事で詳しく説明しています。

【関連記事】>>賃貸住宅の火災保険とは? 加入が必要な理由と、お得な入り方を解説! 自分で選べば、保険料が年間半額程度になることも

火災保険の補償範囲は、火災だけではない!

火災保険は、火災だけでなく風災や水災、盗難や水濡(ぬ)れなど、幅広い損害に対して補償が受けられます。主な補償範囲は、以下の通り。

【火災保険の主な補償範囲】

★火災

★落雷、破裂・爆発

★風災、雹(ひょう)災・雪災

・水濡れ

・水災

・盗難

・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突

・騒擾(そうじょう)、集団行為等にともなう暴力行為

★印は「基本補償」のなかに含まれている商品が多い

大手損保会社の場合、これらのうち複数の補償がセットになったパッケージ型商品を提供していますが、最近は、契約者が自分で自由に補償を選択できる、通販型商品も人気です。

【関連記事】>>火災保険は、代理店型と通販(ダイレクト)型どっちがいい? それぞれの違いと、メリット・デメリットを比較

火災保険への加入が必要な理由

住宅や家財の損害に対して備える火災保険ですが、「まれにしか起きないリスクのために加入する必要があるのか?」 と考える人もいるでしょう。しかし、以下のようなリスクに備えるためにも、火災保険は持ち家・賃貸にかかわらず、必ず加入した方がいい保険です。

隣家からもらい火を受けるリスク(失火責任法)

民法には、通称「失火責任法」という法律があります。これは、「火元に重大な過失がない限り、延焼先への損害賠償責任を負わない」というもので、仮に隣家からのもらい火で自宅が全焼したとしても、失火者に対して損害賠償を求めることはできません。※失火者に重大な過失があった場合は除きます

そのため、自分の責任ではない火災によって自宅に損害を受けたとしても、自己負担で直さなくてはならないケースがあるというわけです。こんな時、火災保険に加入していれば、自宅と家財の損害分が補償されますから、経済的損失が少なくてすみます。

火災を発生させてしまった場合のリスク

自宅から火災が発生した場合は、当然ながら、修理費用や再建費用は自己負担となります。先ほど説明した「失火責任法」があるので、隣家へ被害が及んだ場合でも失火者である自分が損害賠償責任を負う必要はありませんが、火災保険で「類焼損害補償」などに入っていれば、類焼で損害を受けた人が加入している火災保険でカバーしきれない損害に対して、失火者の保険で補償することが可能です。

自然災害が起きた場合のリスク

近年は、台風や大雨といった自然災害が増えており、甚大な被害になることも多くなりました。こうした自然災害によって損害を受けた場合にも、火災保険で補償が受けられます。台風による屋根や外壁の損壊、洪水による床上浸水などがこれにあたります。

こうした自然災害による損害の場合、国や自治体から支援金を受け取れるケースもありますが、実は、金額はそれほど多くありません。仮に住宅が全壊して、「被災者生活再建支援制度」を利用した場合でも、受けられる支援金は最大300万円で、これでは住宅を建て直すには到底足りません。

火災保険に加入していれば、こうした自然災害による被害にも備えられます。ただし、どこまでを補償範囲とするかは契約時に自分で選択する必要があります。

火災保険の基本補償には、一般的に「火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災・雪災」が含まれていることが多いですが、「水災」は補償範囲にされていないことがあります。大雨による洪水や土砂災害など、水災のリスクが高い地域に住んでいるのであれば、水災が補償範囲に含まれているかをチェックしたほうがいいでしょう。

地震による被害は、「地震保険」で対応する

自然災害による損害は、基本的に火災保険で補償されますが、地震が原因となった損害については火災保険で対応できません。地震・津波・地震による火災に備えるには「地震保険」への加入が必要です。

地震保険は、火災保険への加入が前提となっていて、単体で加入することができません。また、保険金額も、火災保険の保険金の30%~50%(上限:建物5000万円、家財1000万円)と定められています。火災保険よりも補償が薄いと感じるかもしれませんが、地震保険は政府と民間の保険会社が共同で運営しているもの。目的は「被災者の生活の安定に寄与すること」であり、損害を補償するものではありません。それでも、地震で被害を受けた場合には地震保険でしか保険金は受け取れないので、必ず加入しておきたい保険です。

なお、地震保険はどこの保険会社で加入しても、保険料は変わりません。

戸建ての火災保険の入り方

火災保険は、持ち家なのか賃貸住宅なのかによって選び方が異なります。

持ち家の場合(戸建て、分譲マンションなど)

1.保険の対象を決める

一般的には、持ち家であれば「建物+家財」となります。

2.建物の構造級別を確認する

火災保険は、その建物の燃えにくさなどに応じて保険料が異なります。建物の構造級別とは、建物の燃えにくさなどを図る指標で、M構造、T構造、H構造の3つに区分されています。戸建ての場合は、T構造かH構造に分類されます。

・T構造……耐火構造。鉄構造やコンクリート造など、耐火建築物に該当する戸建て住宅など

・H構造……木造など、特に火災対策がされていない戸建て住宅、共同住宅

3.補償範囲を決める

基本補償(火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹〈ひょう〉災、雪災)に加えて、どこまでを補償範囲とするのかを決めます。水災リスクが高い地域に住んでいる場合は、水災補償を付けるという具合です。なお、自分の居住地域の災害リスクを知るには、国や自治体が公表しているハザードマップを確認するのが便利です。(出典:国土交通省 ハザードマップポータルサイト)

4.保険金額を決める

建物・家財ともに「再調達価額」で保険金額を決めます。再調達価額とは、損害を受けた住宅や家財を、再建築・購入するために必要な金額のことで、「評価額」とも言います。再調達価額の求め方は、注文住宅か建売住宅か、新築か中古かなど、物件によって異なります。

【関連記事】>>火災保険の選び方・入り方を徹底解説!

5.保険期間を決める

火災保険の保険期間は1年~5年間で設定できます。契約期間が長いほど、長期割引が適用されて保険料が安くなります。賃貸物件などで短期間しか火災保険は必要がないという場合は、1年未満の契約も可能です。

6.地震保険への加入を検討する

地震保険とは、地震や噴火、地震による津波や火災などで損害を受けた場合に備える保険です。実は、火災保険は、地震による損害は補償の対象外としています。そのため、地震被害に備えるのであれば、地震保険への加入が必須です。

地震保険に加入するには、火災保険に加入していることが条件となっています。そのため、火災保険の契約時には、地震保険の必要性も併せて検討しておきましょう。なお、地震保険は国と損保会社が共同で運営しているため、どの会社で契約しても保険料は同額です。

・新価……新価額、再調達価額での契約。保険の対象である建物や家財と、同等のものを新たに建築・購入するために必要な金額が支払われる。

・建物長期契約可……建物の契約で、最長10年間の契約が可能・水災補償対象外可……水災補償を対象外にすることができる。水災リスクが低い地域に住んでいる場合は、水災補償を外すことで保険料を抑えられる

・水災補償なし……水災補償が存在しない

・風災等補償対象外可……風災、雹(ひょう)災、雪災の補償を対象外にすることができる。火災、破裂、爆発のみといった最低限の補償を希望する人に向いている

・家財支払限度額式……契約時に定めた、家財の保険金額を上限に保険金が支払われる。

・家財長期契約可……家財の契約で、最長10年間の契約が可能

・質権設定可……住宅ローンなどの借り入れの担保として、建物に損害が発生した場合、その保険金が優先的に金融機関に支払われるように設定すること。住宅ローンの借り入れをする金融機関から、質権の設定を指定されるケースがある。

おすすめ火災保険比較 質問 FAQ

- Q火災保険の比較はどうやればいい?

-

A

同じ条件で、複数社に見積もりを取ることがおすすめです。各社によって補償範囲や特約などが違うので、見積書を見ながら、細かい部分を確認するのがいいでしょう。

| ◆保険スクエアbang! | |

| ポイント | ・提携社数は6社。最大26商品から見積もり可能 ・申し込みから3〜4日後に見積もりを受け取れる ・賃貸物件、法人向けの火災保険の見積もりも可能(別サイト) |

|---|---|

| 見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・楽天損保 ・AIG損保 |

| 運営会社 | 株式会社ウェブクルー |

| デメリット | 提携先が6社しかないため、他のサイトに比べて見積もりをとれる社数が少ない。 |

|

|

|

| ◆保険の窓口インズウェブ | |

| ポイント | ・提携している損保会社は15社 ・見積もり依頼から数日で、3〜5社分の見積もりが届く ・運営会社がSBIホールディングスで安心感が持てる |

|---|---|

| 見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・セコム損保 ・セゾン自動車火災保険 ・ジェイアイ傷害火災保険など |

| 運営会社 | SBIホールディングス(東証プライム上場) |

| デメリット | SBI損保が提携対象外 |

|

|

|

| ◆住宅本舗 | |

| ポイント | ・提携している損保会社は16社 ・最短即日で見積もりが受け取れる |

|---|---|

| 見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・SBI損保 ・日新火災 ・共栄火災など |

| 運営会社 | 株式会社A2Z |

| デメリット | 見積もりは早いが、契約までに最短でも6日以上かかることも |

|

|

|

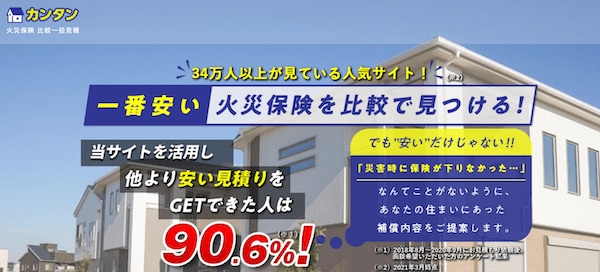

| ◆カンタン火災保険 | |

| ポイント | ・提携社数は非公開。最大19商品から見積もり可能 ・入力後、電話にて詳細確認後に見積もりをするため、ズレが少ない ・最短即日で見積もりが受け取れる |

|---|---|

| 見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・楽天損保など |

| 運営会社 | 株式会社ユースラッシュ |

| デメリット | 情報入力後は、必ず電話にて対応が必要 |

|

|

|

・【保険料】2024年10月の値上げ情報(47都道府県版)

・「火災保険一括見積もりサイト」3社を徹底レビュー!

・専門家が選ぶ、おすすめ火災保険(2024年度版)

・【保険料】火災保険料の相場、 大手とネット損保どちらが安い?

・火災共済と火災保険の違い、メリット・デメリットを解説

・「リフォームがタダになる!」火災保険申請代行に注意!

| 火災保険の基礎知識 | 保険金の請求方法 |

| ■火災保険の選び方 ■家財保険は必要? ■地震保険は必要? ■“免責”とは ■“特約”とは ■代理店とネット契約、どちらがお得? ■火災保険の途中解約 |

■火災保険金の請求方法 ■地震保険金の請求方法 ■保険金はすぐにもらえる? ■水濡れ被害 ■雨漏り被害 ■水害・台風被害 ■"罹災証明書"の取り方 |