全労災。名前は聞いたことがあっても、どのようなことをしているのか知らない人が多いのではないだろうか。実は全労災も「住まいる共済」という火災保険(共済)を扱っている。そこで、一般的な損害保険会社の火災保険と「住まいる共済」がどう違うのかをメリット・デメリットを含めて解説しよう。

全労済「住まいる共済」とは?

「住まいる共済」は、火災や自然災害、地震による被害に備える共済だ。

住まいる共済を提供しているのは、厚生省認可の共同組合である全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)。病気や交通事故、火災、自然災害など、さまざまな危険に対し、保険の仕組みを利用して、組合員同士で助け合っている。

全労済をはじめとした協同組合が行う事業は、営利を目的としていない。ここが損害保険会社との大きな違いだ。そのため、掛け金が安いという大きなメリットがあるのだが、その安さには相応の理由がある。

そこで、住まいる共済の保障内容と、加入する際の注意点、民間の保険会社とどちらがお得かを解説していこう。なお、火災共済と火災保険の違いについては、こちらの記事「火災保険と火災共済の違いとは?」で詳しく説明している。

住まいる共済は、民間の火災保険よりも安い?

一般的に「火災共済は、民間の火災保険よりも安く加入できる」といわれているが、本当だろうか。安くなるとしたらどの程度お得になるのか、大手損害保険会社・損保ジャパンの火災保険と比較してみよう。

今回は、住まいる共済の中でもっとも保障が充実している「おすすめプラン(火災共済+自然災害共済・大型タイプ)」と、似たような条件の損保ジャパン「THEすまいの保険・おすすめプラン」を比較してみた。

住まいる共済と、損保ジャパン「THEすまいの保険」の保険料を比較

・タイプ:木造一戸建て(準耐火ではない、H構造)

・専有面積:100㎡

・築年数:新築

・住所:東京都

・建物の保険金額:2,480万円

・家財の保険金額:1,400万円

・免責金額なし

・保障(補償)内容:火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、水災、外部からの衝突、水濡れ、盗難等、破損・汚損等

■全労済「住まいる共済」の掛け金(年払い)

年間 9万5,780円

・契約プラン:おすすめプラン(火災共済+自然災害共済・大型タイプ)

・特約:盗難、類焼損害保障特約(上限1億円)、個人賠償責任共済(上限3億円)

■損保ジャパン「THEすまいの保険」の保険料(年払い)

年間 13万2,260円

・契約プラン:ベーシックⅠ型

・特約:なし

出典:損保ジャパン「クイック試算」

→差額:3万6,840円

比較してみると、住まいる共済の方が、損保ジャパンの「THEすまいの保険」より年間4万円以上も安くなることが分かった。さらに、住まいる共済では、特約「個人賠償責任共済(上限3億円)」も付帯した金額になっており、損保ジャパンで同じ特約を付けようと思ったら、追加で保険料を支払うことになる。その点、住まいる共済は非常に安く加入できる。

ただし、保障(補償)内容が細かい部分で異なっていることには気を付けたい。

「一括見積もりサイト」で見積もり比較が簡単に!

一括見積もりサイトはこちら >>住まいる共済だと、風水害・地震被災時に住宅を再建できない⁉

たとえば、風水害によって住宅が全壊したケースで見てみよう。損保ジャパンの場合、「保険の対象が事故発生前の状態に復旧するために必要な費用」が支払われる。一方、住まいる共済では、住宅+家財の保障額3,880万円の約8割となる「3,016万円」しか支払われないという試算結果になった。

また、地震被害の保障にも差がある。地震によって住宅が「半壊(50%程度の損害)」となった場合、損保ジャパンの地震保険では地震保険金の60%、約1500万円が上限として支払われることになる。一方、住まいる共済では、最大1,164万円しか支払われない。

このように、風水害や地震で大きな損害を受けた場合、住まいる共済の共済金では、住宅をもとの状態に戻すことは出来ないことが分かる。

掛け金が安くなるからといって、補償(保障)内容が不足しているようでは火災保険や共済の意味がない。そのためにも、まずは複数社で見積もりを取って、補償(保障)内容と保険料(掛け金)を細かく比較した方がいいだろう。

|

一括見積もり サイト名 |

保険の窓口インズウェブ! | 住宅本舗 | 保険スクエアbang! | カンタン火災保険 |

|---|---|---|---|---|

| ポイント |

・最大15社から見積もり可能 ・入力項目がシンプルで操作が簡単 ・他のサイトに比べ、送付される見積書の数が多い傾向。なるべく多くの見積書が欲しいという人におすすめ |

・提携社数が最も多く、最大16社から見積もり可能。 ・入力項目がシンプルで操作が簡単。耐震等級を入力する項目があり、地震保険料の見積もり確度が高い |

・最大15社41商品から見積もり可能 ・常駐する保険アドバイザーに無料で相談が可能。まずは専門界に意見を聞きたいという人におすすめ |

・最大19商品から見積もり可能 ・見積もり依頼をすると、すぐに電話連絡による詳細の確認がある。細かな要望がある人、すぐに正確な見積書が欲しい人におすすめ

|

| 取扱社数 | 最大15社 | 最大16社 | 最大15社 | 最大5社以上 |

|

主な損保 |

大手損保4社、セコム損保、損保ダイレクト |

大手損保4社、AIG損保、SBI損保 |

大手損保4社、楽天損保、AIG損保 |

大手損保4社、楽天損保 |

| 運営会社 |

SBIホールディングス (東証プライム上場) |

株式会社A2Z | 株式会社ウェブクルー | 株式会社キャリアインデックス |

|

見積書の数 |

3〜5社 (詳しくはこちら) |

1〜3社 (詳しくはこちら) |

1〜2社 (詳しくはこちら) |

不明 |

| 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) |

「住まいる共済」の保障内容は?

民間の火災保険に比べて掛け金は安いが、支払われる共済金は低い「住まいる共済」。まずはその保障内容について解説していこう。

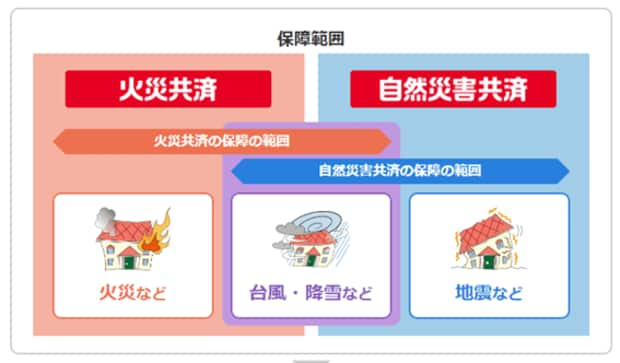

保障範囲は「火災共済」「自然災害共済」で異なる

住まいる共済とは、火災共済と自然災害共済を合わせた呼び名だ。火災共済では、主に「火災、落雷、破裂・爆発、消火活動による冠水・破裂など」を保障、自然災害共済では「突風・旋風、台風・豪雨、洪水、降雪、地震による損壊、津波による損壊」などを保障する。

火災保険、自然災害共済それぞれ、補償の対象を「住宅+家財」「住宅のみ」「家財のみ(賃貸の場合)」から選択して契約する。火災共済と自然災害共済、2つに分かれてはいるが、両方加入するのが一般的だ。

住まいる共済での、契約プランの選び方

住まいる共済には、「火災共済のみ」「火災共済+自然災害共済(標準タイプ)」「火災共済+自然災害共済(大型タイプ)」という契約パターンがある。どの災害の保障をどれだけ付けるかによって、選択肢は異なる。

1.火災の保障+最低限の風水害保障 →火災共済のみ

2.火災+風水害+地震の保障 → 火災共済+自然災害共済(標準タイプ)

3.火災+「風水害+地震の保障」をより充実 → 火災共済+自然災害共済(大型タイプ)

風水害の損害で上限300万円の共済金しかもらえなくても、掛け金をなるべく安くしたいというのであれば、「火災共済のみ」で契約することも可能だ。

火災共済の保障内容はどんなもの?

「火災共済」は、火災や落雷をはじめ、破裂・爆発、他人の住居からの水濡れなど、7つの災害・事故に対しての保障が付いている。

【図】「住まいる共済」火災共済の保障範囲

これらの事由によって損害が生じた場合、全焼損(住宅の70%以上の焼破損)であれば契約共済額の全額、それ以下の損害であれば再取得価額(損害箇所を新しく取得するために必要な金額)が支払われる。また、臨時費用として、支払われる共済金の15%(200万円限度)が、共済金とは別で支払われる。

火災共済に加入すると、突風・旋風、台風、洪水などの風水害による損害についても一部保障される。ところが、全壊の場合でも支払われる共済金は300万円が上限で、掛け目(契約共済金に対して支払われる金額)も最大30%と、非常に少ない。実際の被害額がいくら高くても、300万円しか受け取れないので、やはり、火災共済単体では、風水害への備えは万全とならない。

他にも、「失火見舞い費用(上限100万円)」「漏水見舞費用(マンション構造のみ、上限50万円)」といった、第三者に被害を与えてしまった場合の保障や、「水道管凍結修理費用(10万円)」「付属建物等風水害共済金(1世帯あたり2万円)」なども付帯しているが、いずれも支払われる共済金は、民間の保険と比べて少額だ。

- 住まいる共済「火災共済」 保障内容の詳細

-

-

<火災等共済金>

・火災、落雷、破裂・爆発、消火作業による冠水・破壊

・他人の住居からの水濡れ

・他人の車両の飛び込み

・突発的な第三者の直接加害行為

・建物外部からの物体の落下・飛来

・再取得価額を支払い(契約金額まで。契約限度額6000万円)

・臨時費用は、火災等共済金の15%まで支払い(限度額200万円)

<風水害等共済金>・突風、旋風(竜巻含む)

・加入保障額1%~30%を支払い(全壊・流失時で、支払限度額300万円。半損以下は、掛け目・限度額が低い)

・台風、暴風雨、豪雨、長雨

・洪水、高波、高潮

・降雪、雪崩、降雹(ひょう))

・臨時費用は、火災等共済金の15%まで支払い(限度額200万円)

<持ち出し家財共済金>(家財契約がある場合のみ)

・持ち出した家財が日本国内の他の建物内で火災、破裂、爆発により損害を受けたとき。支払限度額100万円、または家財の契約共済金額の20%(いずれか少ない額)<修理費用共済金>

・第三者の所有するものに、火災、破裂、爆発により臭気付着以外の損害を生じさせ、見舞金等を自己の費用で支払ったとき。支払限度額100万円または、契約共済金額の20%(1世帯40万円を限度)

<修理費用共済金>(マンション構造のみ)

・借家人が居住する住宅に火災等・風水害等により損害が生じ、賃貸借契約にもとづき、自己の費用で修理をしたとき。支払限度額100万円または、契約共済金額の20%

<漏水見舞費用共済金>(マンション構造のみ)

・第三者の所有するものに水ぬれ損害を生じさせ、見舞金等を自己の費用で支払ったとき。支払限度額50万円または、契約共済金額の20%(1世帯15万円を限度)

<風呂の空だき見舞金>

・風呂釜および浴槽に火災に至らない空だきにより使用不能となったとき。支払限度額5万円(風呂釜と浴槽がともに使用不能となったとき)、2万円(風呂釜のみが使用不能となったとき)※契約によっては支払い対象外となるケースも

<住宅災害死亡共済金>

・火災等共済金または風水害等共済金が支払われ、契約者本人または契約者と生計を一にする親族がその事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に死亡したとき。支払限度額1人300万円

<バルコニー等修繕費用共済金>(住宅契約があり、かつ、マンション構造のみ対象)

・バルコニーや窓ガラスなどの専用使用権付共用部分に火災等による損害が生じ、自己の費用で修繕したとき。支払限度額30万円または、住宅の契約共済金額

<水道管凍結修理費用共済金>

・水道管の凍結により、当該機器に損壊が生じ、自己の費用で修理したとき(パッキングのみの損壊除く)。支払限度額10万円。※住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象

<付属建物等風水害共済金>

・風水害等により付属建物や付属工作物に10万円を超える損害が生じたとき。支払限度額1世帯あたり2万円。※住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象

-

「自然災害共済」の保障内容はどんなもの?

先述した通り、風水害などでの被害については、火災共済に付帯している保障だけでは不足している。そのため、それに追加して加入するのが「自然災害共済」だ。突風・旋風(竜巻を含む)、台風・豪雨など、洪水・高波など、降雪・雪崩などが保障範囲となる。

【図】「住まいる共済」自然災害共済の補償範囲

自然災害共済には、火災や落雷、破裂・爆発が含まれていないため、それ単体で加入することはできない。そのため、必ず火災共済とセットで加入する。契約時には、共済金の支払い額が高くなる「大型タイプ」と、「標準タイプ」どちらかを選択する。支払われる共済金の金額は、損害の程度によって決まる。

・大型タイプ……加入保障額×2.1%~70%(全壊・流失時で、支払限度額4200万円)

・標準タイプ…‥加入保障額×1.5%~50%(全壊・流失時で、支払限度額3000万円)

なお、どちらのプランも、半損以下は、掛け目・限度額が低い。自然災害共済は、火災共済単体の加入と比べると風水害がやや充実するものの、民間の火災保険(掛け目100%)に比べると、力不足が否めない。

地震被害についてはもっと支払いが厳しい。

・大型タイプ……加入保障額×3%~30%(全壊・全焼時で、支払限度額1800万円)

・標準タイプ……加入保障額×2%~20%(全壊・全焼時で、支払限度額1200万円)

こちらも、風水害と同様、大規模半壊・大規模半焼以下は、さらに掛け目・限度額が低くなる。民間の保険会社で加入する地震保険なら、全壊・全焼時、保険金の掛け目は50%だ。そのため、大規模な被害を受けた場合には、この共済金だけで住宅を再構築するのは難しい。

【表】地震等による損害の共済金支払い額

- 住まいる共済「自然災害共済」 保障内容の詳細

-

-

<風水害共済金>

・突風、旋風(竜巻含む)

・台風、暴風雨、豪雨、長雨

・洪水、高波、高潮

・降雪、雪崩、降雹(ひょう)

・上記による地すべり、土砂崩れ

・【大型タイプ】加入保障額×2.1%~70%を支払い(全壊・流失時で、支払限度額4200万円。半損以下は、掛け目・限度額が低い)

・【標準タイプ】加入保障額×1.5%~50%を支払い(全壊・流失時で、支払限度額3000万円。半損以下は、掛け目・限度額が低い)<地震等共済金>

・地震による損壊、火災

・噴火による損壊、火災

・津波による損壊

・【大型タイプ】加入保障額×3%~30%を支払い(全壊・全焼時で、支払限度額1800万円。大規模半壊・大規模半焼以下は、掛け目・限度額が低い)

・【標準タイプ】加入保障額×2%~20%を支払い(全壊・全焼時で、支払限度額1200万円。大規模半壊・大規模半焼以下は、掛け目・限度額が低い)<盗難共済金>

・盗難による盗取・汚損・損傷が生じ、所轄警察署に被害の届け出をしたとき。

<傷害費用共済金>

・火災等共済金、風水害等共済金、 地震等共済金または盗難共済金が支払われ、契約者本人または契約者と生計を一にする親族がその事故を直接の原因として傷害を受け、その日から180日以内に死亡または 身体障がいの状態になったとき。支払限度額1事故1名につき600万円<付属建物等特別共済金>(大型タイプのみ)

・風水害等、地震等により付属建物または付属工作物に損害が生じたとき。支払限度額1世帯あたり3万円<地震等特別共済金>

・住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合。支払限度額1世帯あたり4.5万円(大型タイプ)、3万円(標準タイプ)※加入口数が20口以上の場合のみ対象

-

「住まいる共済」最大のメリットは、民間の火災保険よりも掛け金が安いこと

先ほどの試算結果を見ても分かるように、住まいる共済は民間の火災保険に比べて、掛け金が非常に安い。他にもいくつかメリットがあるので紹介していこう。

メリット1. 掛け金(保険料)が安い

全労済は営利団体ではない。それゆえ、住まいる共済の掛け金も一般的な火災保険より安く設定されている。先ほどの試算結果でも、年間約4万円も住まいる共済の方が安いことが分かった。これだけ差があると「微々たるもの」と思える人は少ないだろう。

ただし、両社の保障(補償)内容は、まったく同じ、というわけではない。後述する「デメリット」でも触れるが、住まいる共済では、風水害なら最大70%、地震なら最大30%しか保障されない。そのため、人によってはこの差額を支払ってでも一般的な火災保険を選びたくなるはずだ。

メリット2. 免責金額(自己負担額)がゼロ

免責金額とは、「この金額以下の損害の場合は自分で直します」という自己負担額のことだ。一般的な火災保険の場合、免責金額は0円、3万円、5万円、10万円といったように選択でき、この金額が多くなるほど保険料(掛け金)は安くなる。しかし、住まいる共済では掛け金が安いにもかかわらず、免責金額は一律でゼロだ。

メリット3. 火災共済の家財全損扱いが70%以上

一般的な火災保険の「家財全損扱い」は時価額の80%以上の損害を受けた場合となっている。一方で住まいる共済は、損害額70%以上で全損扱いになる。その点は、保障がやや手厚いと言えるだろう。

「住まいる共済」の大きなデメリットは、保障範囲が限られてしまう点

デメリット1. 保障額の上限が「住宅+家財」で合計6000万円

民間の火災保険の場合、保険金額は建物と家財の価値によって決まり、上限額は設定されていない。例えば、住宅の建築費が3億円で家財の価値が1億円ならば、合計4億円の保険を掛けることが可能だ。

ところが住まいる共済では、建物4000万円、家財2000万円の合計6000万円という上限額が設定されている。そのため、どれだけ高級な住宅に住んでいたとしても、これ以上の保障額をかけることができない。

デメリット2. 風水害等は70%、地震は30%までしか保障されない

一般的な火災保険では、火災だけでなく風水害等の損害でも100%補償する。例えば、3000万円の家に対して3000万円の保険を掛けているときに、洪水で住宅が全壊してしまえば、3000万円の保険金が出る。

また、地震被害の場合は、「地震保険」で保険金額を30%から50%の間で設定することが可能だ。しかし、住まいる共済の場合は、自然災害共済に加入しても風水害等は70%(+火災共済から上限300万円)、地震は30%までしか保障されない。

要するに、風水害や地震に遭った場合、支払われた共済金だけでは、元通りに住宅を建て直すことはできないのだ。

デメリット3. 建物以外の門扉や塀などは保障の対象外

住まいる共済の場合、門扉、塀、カーポートといったエクステリア関係は、基本的には保障の対象外となる。しかし、民間の火災保険だと、多くのケースで補償の対象とすることができる。

ただし、共済金が全く支払われないというわけではなく、自然災害共済(大型タイプ)に加入していれば、一律3万円、火災共済のみなら2万円の「付属建物等風水害共済金」が下りる。とはいっても、損害を受けた門扉や塀を修繕するには、足りないと言わざるを得ない。

デメリット4. 特約の選択肢が少ない

住まいる共済にも特約はある。「個人賠償責任共済」「類焼損害特約」がそれにあたるが、ちなみにおすすめプランというパッケージ商品に含まれている「盗難による損害」への保障も、特約扱いとなっている。

ともかく、住まいる共済の特約は、民間の火災保険と比べて数が少ない。一般的な火災保険の特約は、弁護士費用や預かり物への補償など比べものにならないほど多い。

デメリット5. 割り戻し金が実質出ない

繰り返しになるが、全労済は営利団体ではない。それゆえ決算時に剰余が生じた場合、契約者に戻す「割り戻し金」という制度がある。ところが住まいる共済の場合は、過去に剰余が生じたことがなく、この割り戻し金が支払われた実績はない。

「住まいる共済」事故発生時の手続きについて

万が一、火災や自然災害で被害に遭ってしまったら、契約内容に応じて共済金が支払われる。もしも被害に遭ったら、まずは住まいる共済「住宅災害受付」、もしくはコールセンター(0120-131-459)から事故受付を行おう。これは、一般的な火災保険の保険金請求手続きと変わらない。

受付が完了した後は、書類での調査、もしくは立会人による現地調査が行われる。書類申請の場合は、損害箇所の写真や、修理見積書など、被害の状況が分かる資料を送付することになる。

支払われる共済金の金額は契約内容によって異なる。共済金の支払いが決まったら、口座に振り込まれるので確認しよう。

全労済「住まいる共済」はどんな人におすすめ?

何度も言うようだが、万が一、大規模な被害を受けた場合、住まいる共済の共済金では、もとの住宅に戻すことが難しいということが分かっただろう。

メリット・デメリットも含めて整理して、住まいる共済がどんな人におすすめなのか確認しよう。

「住まいる共済」は、自然災害が少ない住宅におすすめ

「住まいる共済」に向いているのは、次のような条件をクリアした家だろう。

・建物と家財の合計額が6000万円以下

・高台など風水害に強い立地

・岩盤の上など地震に強い立地

とはいえ、これらをクリアしたからといって絶対に風水害や地震被害に遭わないとは言い切れない。そのことを理解したうえで、住まいる共済を選ぶか否かを選択してほしい。

住まいる共済を選ぶ前に、まずは自分の住まいに必要な保障(補償)をきちんと確認しておくことが重要だ。

そのためにも、掛け金が安いからといって、単発で決めてしまうのではなく、一度、民間の保険会社が提供している火災保険の見積もりも取っておくべきだ。そのうえで、納得して加入するのであればいいだろう。

災害リスクが高い・充分な備えが欲しい場合は、民間の火災保険を選びたい

一方、民間の火災保険を選ぶべきなのは、自然災害(風災・水災)のリスクが高い住宅や、自宅が全壊した際、再建するのに充分な補償が欲しいという人。

また、建物と家財を合わせて6000万円以上の保険金をかけたい人も、民間の火災保険を選ぼう。

・建物と家財の合計額が6000万円超

・風水害のリスクが高い

・地震のリスクが高い

・自然災害以外の補償(個人賠償責任補償、弁護士費用補償など)も欲しい

さらに、民間の火災保険は、特約という形で日常生活にまつわる保険を各種取り扱っている。「個人賠償責任補償(自転車事故などで他人に損害を負わせた時に損害賠償を補償する)」「弁護士費用補償(弁護士に依頼する際の費用を補償)」など、さまざまな種類があるので、これらが必要だという場合には、民間の火災保険がおすすめだ。

「住まいる共済」だけでなく、他社の見積もりも比較することが大切

掛け金(保険料)が安いからといって、安易に火災共済を選ぶのはおすすめできない。これまで説明したように、「住まいる共済」は最低限の保証を担保するものだからだ。万が一の際に、保証金(保険金)が不足してしまっては、生活再建が困難になってしまうので注意しよう。

自分の住まいに、どのようなリスクがあるのか。それに対応するために必要な補償内容はどれなのか。これらをしっかりと把握した上で、複数社から見積もりを取って、適切な保険を選ぶようにしよう。

「一括見積もりサイト」を使って、自分に合った火災保険を探そう!

一括見積もりサイトはこちら >>| ◆保険スクエアbang! | |

| ポイント | ・提携社数は15社。最大41商品から見積もり可能 ・申し込みから3〜4日後に見積もりを受け取れる ・賃貸物件、法人向けの火災保険の見積もりも可能(別サイト) |

|---|---|

| 見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・楽天損保、AIG損保 |

| 運営会社 | 株式会社ウェブクルー |

| デメリット | 耐震等級が入力項目に入っていないため、正しい見積もりを取れないことがある。 |

|

|

|

| ◆保険の窓口インズウェブ | |

| ポイント | ・提携している損保会社は15社 ・見積もり依頼から数日で、3〜5社分の見積もりが届く ・運営会社がSBIホールディングスで安心感が持てる |

|---|---|

| 見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・セコム損保、セゾン自動車火災保険、ジェイアイ傷害火災保険など |

| 運営会社 | SBIホールディングス(東証プライム上場) |

| デメリット | 質問項目に耐震等級の項目がないため、正確な見積もりには再度依頼する必要がある。 |

|

|

|

| ◆住宅本舗 | |

| ポイント | ・提携している損保会社は16社 ・最短即日で見積もりが受け取れる |

|---|---|

| 見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・SBI損保、日新火災、共栄火災など |

| 運営会社 | 株式会社A2Z |

| デメリット | 代理店にもよるが、見積もりの前提条件がそろっていないことがある |

|

|

|

| ◆カンタン火災保険 | |

| ポイント | ・提携社数は非公開。最大19商品から見積もり可能 ・入力後、電話にて詳細確認後に見積もりをするため、ズレが少ない ・最短即日で見積もりが受け取れる |

|---|---|

| 見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・楽天損保など |

| 運営会社 | 株式会社ユースラッシュ |

| デメリット | 情報入力後は、必ず電話にて対応が必要 |

|

|

|

・【保険料】2024年10月の値上げ情報(47都道府県版)

・「火災保険一括見積もりサイト」3社を徹底レビュー!

・専門家が選ぶ、おすすめ火災保険(2024年度版)

・【保険料】火災保険料の相場、 大手とネット損保どちらが安い?

・火災共済と火災保険の違い、メリット・デメリットを解説

・「リフォームがタダになる!」火災保険申請代行に注意!

| 火災保険の基礎知識 | 保険金の請求方法 |

| ■火災保険の選び方 ■家財保険は必要? ■地震保険は必要? ■“免責”とは ■“特約”とは ■代理店とネット契約、どちらがお得? ■火災保険の途中解約 |

■火災保険金の請求方法 ■地震保険金の請求方法 ■保険金はすぐにもらえる? ■水濡れ被害 ■雨漏り被害 ■水害・台風被害 ■"罹災証明書"の取り方 |