住宅ローン契約時には、火災保険への加入が必須です。住宅ローン返済中に、火災や自然災害で住宅が損害を受けても、ローンの返済が滞らないようにするのが目的なのですが、必ずしも銀行が勧める火災保険に加入する必要はなく、自分で選んだ保険でも問題ありません。また、住宅ローンを完済したあとも、必要に応じて火災保険に入り直さないと、万が一の際に補償を受けられなくなってしまうため、注意が必要です。

住宅ローン契約では、火災保険への加入が必須

住宅ローン契約では、ほとんどの銀行が火災保険への加入を条件としています。火災や大雨、強風などの自然災害により、担保としている建物が重大な被害を受けても、住宅ローンの返済が滞らないようにするためです。

とはいえ、住宅ローンと火災保険はセットになっているわけではなく、契約はそれぞれ単独で結びます。住宅ローンと火災保険のいわゆる抱き合わせ販売は保険業法で明確に禁止されているため、銀行側が用意している火災保険ではなく、自分で任意の火災保険に加入することもできます。そのことで、融資が不利になることはありません。

ところが、火災保険はどれも同じと考えてなのか、ほかの商品と比較しないまま銀行が用意した火災保険に加入する人も多くいます。

「火災保険はどれを選んでも同じというのは、1996年に損害保険業界が自由化される以前の話。今はきちんと比較したうえで、自分に合った火災保険に加入することが大切です」(生活設計塾クルー、ファイナンシャルプランナー清水香氏)

たとえば、一般的な火災保険の水災補償は、保険金額を上限に、修理費を保険金でまかなえます。一方、生協が扱っている火災共済だと、風水害の保障限度額はおおむね修理費より低額です。このように、火災保険(火災共済)は、商品によって補償内容に違いがあるので、自分に必要な補償をカバーした商品を選ぶことが大切です。

なお、住宅ローン契約時、自分で任意の火災保険に加入することができるといっても、無条件に認められるわけではありません。

・火災保険の加入期間は住宅ローンの借入期間以上

・保険金額は建物の評価額以上

どの火災保険を選ぶにしても、上記2つの条件を満たす必要があります。前記のとおり、銀行は建物を担保とするため、万が一のときの補償がないと、融資を認めないからです。火災保険の加入期間については、以前は最長36年でしたが、2015年10月以降、最長10年までとなったため、通常、自動継続特約を付けることで補います。

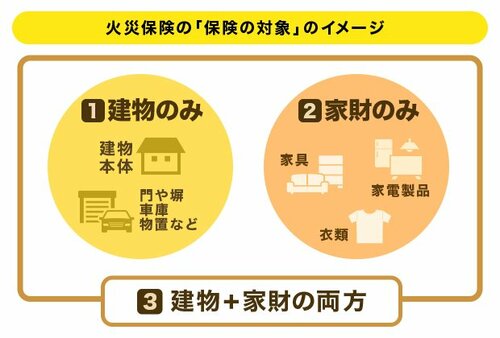

また、火災保険の補償対象は大きく「①建物のみ(門・塀・物置・車庫などを含む)」「②家財のみ(家具・家電・衣服など)」「③建物+家財」に分かれていて、補償対象が建物のみの場合は、家財の損害についての補償は受けられません。銀行がすすめる商品を選ぶにせよ、自分で選ぶにせよ、補償内容についての確認は必須です。

住宅ローン契約時の、火災保険の選び方

では、銀行がすすめる商品と自分で選んだ商品のどちらの火災保険に加入するのがいいのでしょうか。それぞれ特徴があるので確認しましょう。

銀行が勧める火災保険の特徴と注意点

一般的に銀行が用意している火災保険には、団体割引が適用されることが多いため、同じ保険会社の同じ補償内容の保険に加入するなら、個人で申し込むより、銀行経由のほうがお得です。

その代わり、選べる商品は1~3種類程度に限られます。また、団体割引は適用されても、人によっては不要な補償がセットとして組み込まれている場合もあり、結果的に保険料が高くつくこともあります。また、「購入するマンションが上層階なので、水災の補償を外して、水漏れの補償を代わりに付ける」というようなカスタマイズはしにくくなっています。

自分で火災保険を選ぶ際の注意点

一方、自分で任意の火災保険に加入する場合は、補償を自分で自由に選択できます。その際忘れてはいけないのは、同等の建物や家財を再購入(原状回復)するのに必要となる「再調達価額」(新価基準)で保険金額を設定することです。

新たに火災保険に契約する場合は、あまりこうしたケースはありませんが、保険金を「時価」で算出する商品もあります。時価による契約だと、年数がたった建物や家財ほど支払われる保険金が少なくなってしまいますので、「再調達価額」による契約であれば、より安心です。

そのほか、自分に必要な補償を確定したら、複数の保険会社に見積もりを依頼します。建物の構造や耐火基準、完成予定年月、建物面積などの情報が必要になるため、事前に準備しておきましょう。

【関連記事】>>火災保険のおすすめの選び方・入り方を徹底解説!ネット保険も視野に入れ、加入前には複数社に見積もりを

|

一括見積もり サイト名 |

保険の窓口インズウェブ! | 住宅本舗 | 保険スクエアbang! | カンタン火災保険 |

|---|---|---|---|---|

| ポイント |

・最大15社から見積もり可能 ・入力項目がシンプルで操作が簡単 ・他のサイトに比べ、送付される見積書の数が多い傾向。なるべく多くの見積書が欲しいという人におすすめ |

・提携社数が最も多く、最大16社から見積もり可能。 ・入力項目がシンプルで操作が簡単。耐震等級を入力する項目があり、地震保険料の見積もり確度が高い |

・最大15社41商品から見積もり可能 ・常駐する保険アドバイザーに無料で相談が可能。まずは専門界に意見を聞きたいという人におすすめ |

・最大19商品から見積もり可能 ・見積もり依頼をすると、すぐに電話連絡による詳細の確認がある。細かな要望がある人、すぐに正確な見積書が欲しい人におすすめ

|

| 取扱社数 | 最大15社 | 最大16社 | 最大15社 | 最大5社以上 |

|

主な損保 |

大手損保4社、セコム損保、損保ダイレクト |

大手損保4社、AIG損保、SBI損保 |

大手損保4社、楽天損保、AIG損保 |

大手損保4社、楽天損保 |

| 運営会社 |

SBIホールディングス (東証プライム上場) |

株式会社A2Z | 株式会社ウェブクルー | 株式会社キャリアインデックス |

|

見積書の数 |

3〜5社 (詳しくはこちら) |

1〜3社 (詳しくはこちら) |

1〜2社 (詳しくはこちら) |

不明 |

| 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) | 無料で見積もり(公式サイト) |

住宅ローン完済後も、満期を迎えていなければ火災保険は有効

火災保険は、住宅ローンを借りている間は必ず加入しなければなりません。ですが、住宅ローンの繰り上げ返済を行っていくと、時期によっては火災保険が満期を迎える前に住宅ローンを完済することがあります。その場合、火災保険はどうなるのでしょうか?

住宅ローンと火災保険は別契約ですから、契約期間が残っている限り、引き続き補償を受けられます。

ただし、火災保険に質権が設定されている場合は、住宅ローン完済後に質権消滅手続きを行う必要があります。質権とは、銀行が火災保険に担保権を設定し、建物に損害が出た場合に保険金を優先的に受け取れるようにしたものです。これにより、もしもの時は保険金が銀行に支払われ、住宅ローンの残債が差し引かれた金額が、家の所有者に渡されることになります。

質権消滅手続きは簡単です。住宅ローンを完済すると、銀行から保険証券と質権消滅の書類が送られてくるので、必要事項を記入して保険会社に提出するだけです(銀行側で手続きを行ってくれるところもあります)。質権が解除されると、保険証券が戻ってきます。

ただ、近年は質権設定する銀行が減ってきています。その理由の一つは、すでにお話ししたとおり、火災保険の契約期間が最長10年までとなり、住宅ローンの借入期間と火災保険の期間が合わなくなったからです。

満期を迎えたら、改めて火災保険への加入を

住宅ローンの返済中に勝手に火災保険を解約するのは厳禁です。最悪の場合、残債の一括返済を求められます。もちろん、住宅ローンを完済後も、火災保険には必ず加入しておくべきです。内閣府の調査によると、2015年度末における持ち家世帯のおよそ5世帯に1世帯が火災保険や火災共済に未加入となっています。これは大変危険なことで、災害で大きな損害を被ってしまうと、生活を再建するのが困難になってきます。

「特に高齢者の方に、“建物は20年で価値がなくなるから、火災保険なんて加入したって意味がない”と誤解している人が少なくありません」(前出、清水香氏)

日本には「失火責任法」という法律があります。類焼(もらい火)による損害でも、火元に故意または重大な過失がないかぎり、原状回復にかかる費用はすべて自分持ちになるというものです。

火災保険の満期が近づいたら、未加入期間が生まれないように、現在の火災保険を更新するか、新たな火災保険に加入しましょう。また、現在の火災保険を途中解約して、新たな火災保険に乗り換えても、保険期間に応じた解約返戻金が戻ってきます。損はしませんので、補償内容を検討して、ほかにベストな火災保険が見つかった場合には、早めに乗り換えましょう。

なお、現在加入している火災保険に自動継続特約を付帯していて、満期日を境に新たな火災保険に乗り換える場合には、必ず解約の連絡を入れてください。自動継続特約を付帯していなければ、満期日に契約終了となるため、連絡は不要です。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の特約火災保険の加入者はどうする?

2016年3月31日までに住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)で住宅ローンを組んだ人は、原則として、住宅金融支援機構だけが扱う「特約火災保険」への加入が義務付けられていました。特約火災保険は損保19社による共同保険で、補償内容は住宅火災保険より補償範囲の広い住宅総合保険と同水準でありながら、金利が高い時代で割引率が高かったこともあり、保険料は5割程度という非常におトクな商品でした。

しかし、現在は新規契約引き受けは行っておらず、住宅ローン完済後、すなわち特約火災保険が満期を迎えた後、契約を更新することもできません。そのため、特約火災保険が満期を迎える人は、一般の火災保険への加入が必要になります。前記したように特約火災保険の保険料が格安だったため、一般の火災保険料がかなり高く感じるかもしれません。納得感を得るためにも、複数の保険会社から見積もりを取るといいでしょう。

なお、特約火災保険の補償対象は融資を受けた建物のみのため、家財については補償されていません。現在、特約火災保険のみに加入している人は、一般の火災保険(あるいは家財保険)への加入もぜひ検討してみてください。

「一括見積もりサイト」を使って、自分に合った火災保険を探そう!

一括見積もりサイトはこちら >>| ◆保険スクエアbang! | |

| ポイント | ・提携社数は15社。最大41商品から見積もり可能 ・申し込みから3〜4日後に見積もりを受け取れる ・賃貸物件、法人向けの火災保険の見積もりも可能(別サイト) |

|---|---|

| 見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・楽天損保、AIG損保 |

| 運営会社 | 株式会社ウェブクルー |

| デメリット | 耐震等級が入力項目に入っていないため、正しい見積もりを取れないことがある。 |

|

|

|

| ◆保険の窓口インズウェブ | |

| ポイント | ・提携している損保会社は15社 ・見積もり依頼から数日で、3〜5社分の見積もりが届く ・運営会社がSBIホールディングスで安心感が持てる |

|---|---|

| 見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・セコム損保、セゾン自動車火災保険、ジェイアイ傷害火災保険など |

| 運営会社 | SBIホールディングス(東証プライム上場) |

| デメリット | 質問項目に耐震等級の項目がないため、正確な見積もりには再度依頼する必要がある。 |

|

|

|

| ◆住宅本舗 | |

| ポイント | ・提携している損保会社は16社 ・最短即日で見積もりが受け取れる |

|---|---|

| 見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・SBI損保、日新火災、共栄火災など |

| 運営会社 | 株式会社A2Z |

| デメリット | 代理店にもよるが、見積もりの前提条件がそろっていないことがある |

|

|

|

| ◆カンタン火災保険 | |

| ポイント | ・提携社数は非公開。最大19商品から見積もり可能 ・入力後、電話にて詳細確認後に見積もりをするため、ズレが少ない ・最短即日で見積もりが受け取れる |

|---|---|

| 見積もり可能な損保会社 | ・大手4社(東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保) ・楽天損保など |

| 運営会社 | 株式会社ユースラッシュ |

| デメリット | 情報入力後は、必ず電話にて対応が必要 |

|

|

|

・【保険料】2024年10月の値上げ情報(47都道府県版)

・「火災保険一括見積もりサイト」3社を徹底レビュー!

・専門家が選ぶ、おすすめ火災保険(2024年度版)

・【保険料】火災保険料の相場、 大手とネット損保どちらが安い?

・火災共済と火災保険の違い、メリット・デメリットを解説

・「リフォームがタダになる!」火災保険申請代行に注意!

| 火災保険の基礎知識 | 保険金の請求方法 |

| ■火災保険の選び方 ■家財保険は必要? ■地震保険は必要? ■“免責”とは ■“特約”とは ■代理店とネット契約、どちらがお得? ■火災保険の途中解約 |

■火災保険金の請求方法 ■地震保険金の請求方法 ■保険金はすぐにもらえる? ■水濡れ被害 ■雨漏り被害 ■水害・台風被害 ■"罹災証明書"の取り方 |