子育て世帯の住宅取得を支援するため、長期固定金利の住宅ローン「フラット35」の金利優遇策が盛り込まれました。これによって民間銀行の固定金利タイプの住宅ローンにも少なからず影響があり、金利引下げ競争が勃発する可能性もありそうです。(住宅ローン・不動産ブロガー 千日太郎)

4月の超長期固定金利タイプは大幅低下

政府が3月31日に公表した少子化対策のたたき台の中で、長期固定金利の代表的な商品である住宅ローン「フラット35」の金利優遇策が盛り込まれました。「どのくらい下がるのか?」「いつからなのか?」は未定ですが、金融情勢にかかわらず、政策的に金利を下げるということですから期待できますね。

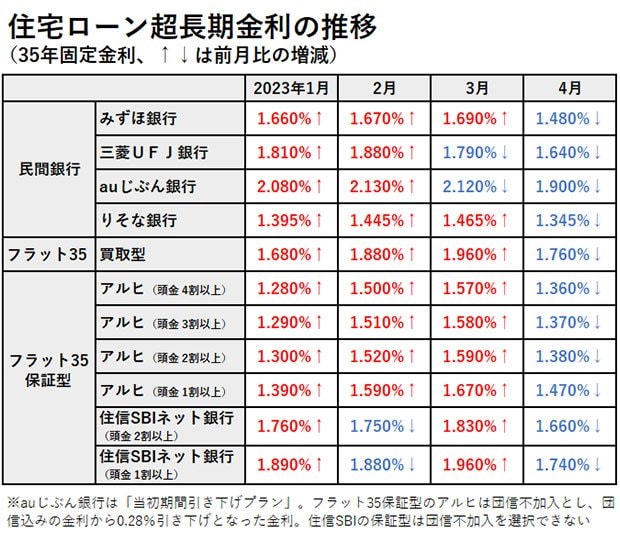

その影響をみるため、まずは住宅ローンの超長期固定金利(35年固定金利)の推移を確認しておきましょう。

3月上旬には米シリコンバレーバンクなどの中堅銀行の経営破綻にヨーロッパではクレディスイスの経営危機が続き、世界的な金融不安から長期金利が急低下しました。これを反映して、3月から4月にかけての住宅ローンの超長期固定金利は大幅に低下しています。

子育て支援によるフラット35の金利優遇策の話が出てきたのは3月末ですが、これ自体はいつから実施されるかは未定です。

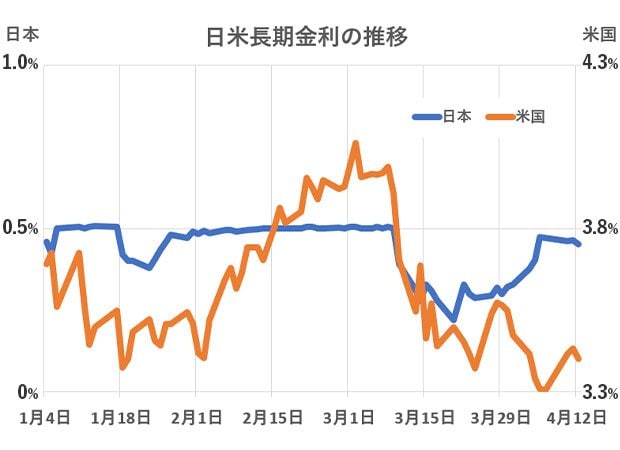

住宅ローンの固定金利は、長期金利の影響を受けるという建前があります。3月から4月にかけての金利低下は、主として米欧発の金融不安から長期金利が大幅に低下したことを反映したもの、とも考えられるでしょう。

事実、日本の長期金利はそれまで、日銀が長期金利の上限としている0.5%を超える水準で推移していましたが、3月の後半にかけて0.2%台まで下がっていました。

植田日銀新総裁への期待で、日本だけ長期金利が上昇

しかし、4月に入ってからの日本の長期金利は再び上昇し、再び上限の0.5%を試すかのように0.45%を超える水準で推移しています。これに対して米長期金利は右肩下がりに低下しており、全く逆方向に動いています。

国際通貨基金(IMF)が4月11日に公表した最新の世界経済見通しでは、2023年の世界経済成長率は2.8%と前回から0.1ポイント引き下げ、2024年の見通しも0.1ポイント下方修正しています。米中堅銀行の破綻に端を発した金融システムへの不安から、金融面での逆風が大幅に強まる展開になった場合は、2023年の世界の経済成長率が1%程度まで下振れする可能性も示唆しています。

そのため、米国のように長期金利は下がるのが普通なのです。

日本だけが上昇している背景には日銀植田新総裁が金融引き締め(金利引き上げ)政策へ転換するという見込みがあるのだと思います。当の植田総裁は4月10日の就任会見で黒田日銀の金融緩和政策を2%の物価目標達成までは継続すると明言しているのですが、金利は全然下がらないですね。

この後、4月27日には植田日銀初の金融政策決定会合が控えていますが、ここで植田総裁が緩和から引き締めに180度転換する可能性は極めて低いでしょう。植田日銀としては言うべきことは言っています。それで金利が下がっていないということは、他に材料が出てこない限りこのまま0.5%に近い水準で推移する可能性もあります。

長期金利が高止まる中でフラット35はどう動く?

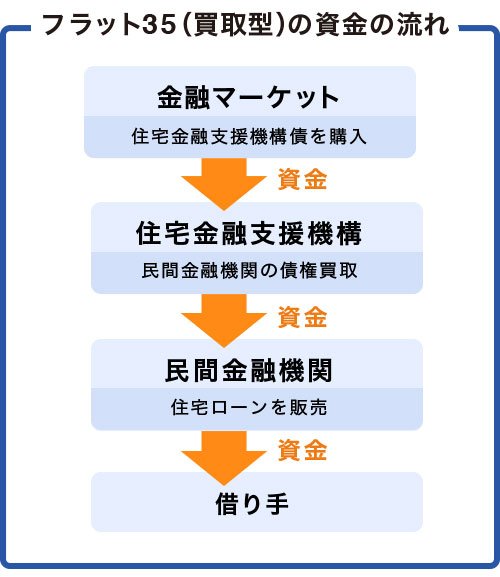

こうした長期金利の動向に対して、フラット35(買取型)は、10年国債の利回り(長期金利)に連動する傾向があります。

下図のように住宅金融支援機構が民間金融機関から債権を買い取って証券化し、機関投資家に債券市場を通じて機構債という形で販売するという仕組みになっています。この機構債は毎月20日前後に表面利率を発表し募集します。投資家たちは機構債を安全資産という考えで購入しますので、その表面利率は10年国債の利回り(長期金利)に連動しがちです。

つまり、機構債の表面利率が決まる時点で長期金利が高止まりを続けると、フラット35の金利も高い水準にならざるを得なくなるでしょう。政府の子育て支援策によって、今後フラット35の金利引き下げ方針が決まっていますが、施行される前の段階で実行となった人にさかのぼって金利引き下げを適用する可能性は低いと思います。

では、子育て支援策のスタート前に、長期金利が高くなってしまったタイミングで住宅ローンの実行となった人は運が悪かったと諦めるしかないのでしょうか?

私はまだ方法はあると思います。それは民間の超長期固定金利にも保険をかけておくことです。

民間の超長期固定金利はどう動く?

民間の超長期固定金利も長期金利の影響を受けるという「建前」があります。つまり、フラット35の金利が上がるような長期金利の上昇局面では、民間の超長期固定金利も上がってしまうと考えられています。

しかし、民間の住宅ローンは住宅金融支援機構のフラット35とは違って、マーケットから集めたお金をほとんどそのまま貸すというスキームにはなっていません。住宅ローンは銀行の販売する商品であり、その金利は商品の価格です。つまり各銀行がどんな金利をつけるかは、最終的に各銀行の営業方針によって決めるのです。

銀行の立場になって考えてみましょう。現状では、将来的に子育て世帯向けにフラット35の金利が引き下げになる方針が決まっています。支援の対象となる子育て世帯には所得制限が設けられない方針だといわれています。つまり、民間銀行が喉から手が出るほど欲しい高所得の若い共働き夫婦(優良顧客)がフラット35に流れてしまいそうな状況なのです。

ですから子育て支援が始まる前に、フラット35の金利がたまたま高くなってしまったタイミングというのは、民間銀行にとって自行の超長期固定金利をアピールする最適なタイミングなのです。つまり、フラット35の金利が上がったときこそ、民間銀行は超長期固定金利を下げてでも優良顧客を取りたいというインセンティブが働くわけですね。

現在のところ35年の超長期固定金利に力を入れているのは、冒頭に挙げた中ではりそな銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行の3つのメガバンクです。これらの銀行が低金利競争をしており、フラット35の金利動向を意識している間はこれらの銀行でも審査を通しておくことがリスクヘッジになると見ています。

まとめ~金利決定方針の異なる住宅ローンでリスクヘッジ

植田新総裁は就任会見で金融緩和の継続を表明していますが、裏読みしてサプライズでの金融引き締めが近いと見る人がかなりいるようですね。そうした植田新総裁による出口戦略(金融引き締め)が強めに意識されているので、長期金利は高止まりとなっています。私としては、国内需要に根ざす2%インフレは「そう簡単な目標ではない」というのが植田氏の本音ではないかと思います。

これから住宅ローンを借りる人にとっては、先の読みにくい環境が続きそうです。なお、当記事は現時点で入手可能な公開情報を参考にして、千日太郎個人の考える今後の予想ですから、その後の状況変化によって予想が変化していくものですし、そもそも私の予想が外れる可能性も大いにあり得ることです。

早い段階で一つの金利タイプ、一つの金融機関に決めてしまい、その後の情報収集を怠っていると、割高な金利で住宅ローンを借りざるを得なくなってしまいます。複数の金利タイプ、金融機関で審査を通しておくのが基本ですが、本記事でお勧めしたように、公的融資と民間というように、金利決定方針が異なる住宅ローンで複数通すのが今の情勢では有効だと思います。

【関連記事はこちら】>>住宅ローンの変動金利が上昇する時期を予測!

高い貸出金利の人が激減して、銀行が一斉に金利を引き上げるのは「2023~2026年」!?

金利上昇もシミュレーション可能!

返済額シミュレーションはこちら| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |

|

|

| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |

| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |

【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【借り換え】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |

新規借入2026年1月最新 主要銀行版

住宅ローン変動金利ランキング

※借入金額3000万円、借入期間35年で試算

- 実質金利(手数料込)

- 0.722%

- 総返済額 3387万円

- 表面金利

- 年0.590%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,074円

①保証料など0円サービスが充実

②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり

③最大3億円まで借入可能

![]()

住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)・変動金利

- 実質金利(手数料込)

- 0.762%

- 総返済額 3410万円

- 表面金利

- 年0.630%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,611円

①低金利の上、がん50%団信無料

②無料で全疾病保償&12カ月の就業不能保償を付帯

③金利+0.1%で、がん100%団信も付帯OK

- 実質金利(手数料込)

- 0.782%

- 総返済額 3421万円

- 表面金利

- 年0.650%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,880円

①店舗相談でも、低金利商品あり

②新規借入なら、注文住宅で必要な「つなぎ融資」に対応!

③3大疾病の50%保障が無料付帯!

④無料で、3大疾病50%保障&就業不能保障&就業不能保障を付帯する

-

住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る

-

今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。

【調査概要】

調査日:2023年12月

調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)

有効回答数:822人

調査:大手アンケート調査会社に依頼

評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。

【アンケートの設問】

Q1.金利の満足度は?

Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?

Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?

Q4.手続き・サポートには満足しましたか?

Q5.審査について、満足していますか?

Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?

Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?

【回答の配点】

・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。

満足している(5点)

どちらかといえば満足している(4点)

どちらともいえない(3点)

どちらかといえば不満である(2点)

不満である(1点)

・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。

|

保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |

|

132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査

|

- 年収に対して安心して買える物件価格は?

-

- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?

- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?

- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?

- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?

- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?

- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?

- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?

- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?

- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?

- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?

- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?

- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?

- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?

- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?

※サイト内の金利はすべて年率で表示

関連記事

関連記事

プロの評判・口コミ

淡河範明さん

SBI新生銀行の住宅ローンは、10年固定、15年固定、20年固定といった金利が低い点が特徴です。

商品も特徴的で、介護状態を保障する団信や、長く借りていると金利が下がっていく「ステップダウン金利」があるのも主要銀行ではここだけです。

審査はオーソドックスに行なっている感じです。住宅ローン処理センターで集中審査しているので、窓口のかたの力量があまり問われず、公平に審査されるという印象です。

なお、相談から審査、契約の手続きまでネットで完結できるようになりました。不安な方には、ビデオ通話で自宅から気軽に相談ができるので、コロナ禍の現状では最適な方法が用意されているようです。