政策金利の上昇により、住宅ローンの金利上昇も続いています。今後も金利が上がっていくことを考えると、「上昇する前に住宅ローンを組むべきか?」と悩んでいる方もいると思います。そんな状況だからこそ、知っておきたい金利と返済額、借入可能額の関係を現役銀行員がわかりやすく解説します。(金融ライター・加藤隆二、現役銀行員)

住宅ローンの金利と返済額の最新状況と相場

まずは、現在の住宅ローンの金利がどのような状況にあるのか、各銀行の金利と返済額を見ていきましょう。

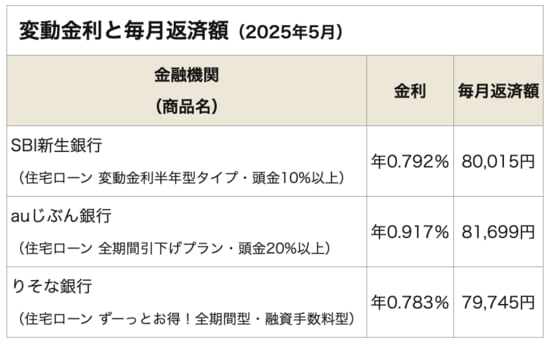

下表では、2025年5月の主要な銀行・金融機関について表面的な借入金利でなく、保証料・ローン手数料を加味した「実質金利」を掲載しています(ダイヤモンド不動産研究所の住宅ローンランキングから)。

変動金利型の相場

変動金利は年0.7%台から0.9%台が相場になっています(保証料・手数料は別途支払いあり)。ゼロ金利解除で記録的な低金利から脱却したとはいえ、依然として変動金利は低金利のメリットを維持できていると言えます。

【関連記事】>>最新の住宅ローン変動金利ランキング132行比較

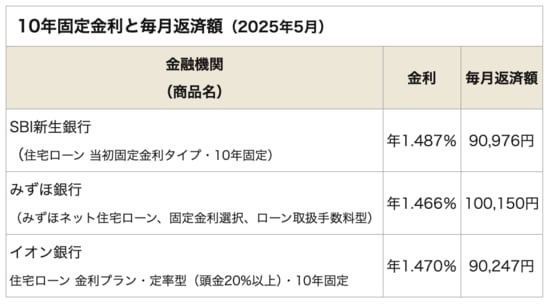

固定期間選択型の金利相場

相場は年1%台(10年固定金利)で、金融機関により幅が広いのが現状です。こちらもゼロ金利解除後、とくに長期金利の上昇に影響が出ています。固定期間選択型は変動金利と固定金利を選択できる点が利用者にとってのメリットです。

【関連記事】>>最新の住宅ローン10年固定金利ランキング

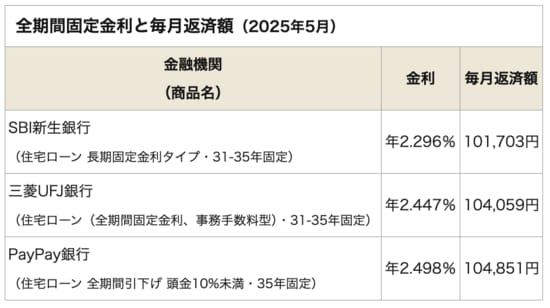

全期間固定金利型の金利相場

全期間固定型の金利相場は年2%台が中心です。金利上昇への不安から固定金利、それも金利が固定される時間が最も長い全期間固定の注目度は上がっています。しかしながら、目先の表面金利は2%以上であり、変動金利と比べれば高すぎるとも言える水準ではないでしょうか。

【関連記事】>>最新の住宅ローン35年全期間固定金利ランキング

金利が上がると毎月の返済額、必要年収、借入可能額はどうなる?

住宅ローン金利が上昇することにより、返済額がどのくらい増えるのか、また、返済比率(年収とローン返済額との比率)の点で、「住宅ローンをいくらまで借り入れできるのか」なども変わってきます。

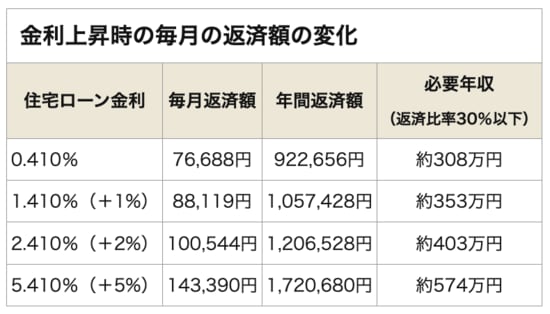

毎月の返済額と必要年収の関係

具体的なシミュレーションを通して、金利上昇が返済額に与える影響を見てみましょう。

金利が固定されていない変動金利型で、金利上昇が返済額にどう作用するのかを考えます。金利上昇で返済額が増加すると、それだけ年収に対する返済比率が高まることになります。

一般的に、住宅ローンの審査において返済比率の安全圏は年収の30%までとされています。年間返済額が年収の30%以内に収まる水準。つまり、金利が上昇した場合に審査通過ラインとなる年収がどれくらいになるかを試算しました。

なお、表では結果をシンプルに示していますので、実際の金利上昇や返済額の変化はこの通りに進むわけではありません。金利の上下動は0.175%程度に小刻みに変わるもので、数カ月間でいきなり1%も急変動することはないからです。

とはいえ、結果からわかるのは金利が1%上昇すると毎月返済が1万円以上も増えるということです。また、金利が上がると審査通過が見込まれる年収の水準も上がることがわかります。

金利が上がると、借りられる金額(借入可能額)はどうなる?

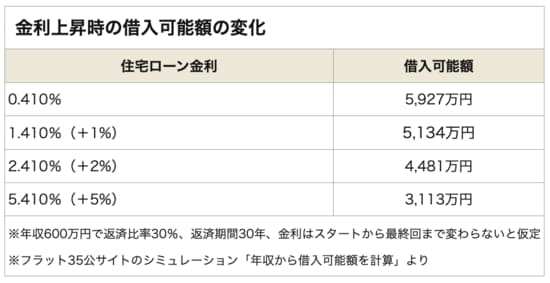

次に、返済比率の観点から、金利上昇で借入可能額(年収に対して借り入れできる限度)がどう変わるかを見てみましょう。

例として、年収600万円の方が、年間返済額を年収の30%(180万円)に抑えたい場合の借入限度額を計算してみましょう。返済期間30年、ボーナス返済なしで年間180万円の返済額とすると、毎月15万円の返済に相当します。

あくまで計算上ではありますが、年収に対する返済比率で考えると、金利が上昇すればするほど借り入れ可能額は減少します。

ここまでの解説をまとめると、金利が上昇することで住宅ローンに以下の影響があります。

- <住宅ローンの金利が上昇すると>

- ・毎月の返済額が増える

- ・同じ金額を借りるにはより高い年収が必要になる

- ・年収が上がらなければ借入れできる上限額が少なくなってしまう

金利がさらに上がる前に住宅ローンを組むべきか?

ここまで、住宅ローンの金利上昇と返済額の関係などを解説してきました。住宅ローンの金利がこれからも上がるなら、今のうちに住宅ローンを組んだほうがよいのではと考えている方もいると思います。

しかしながら、銀行で住宅ローンを扱っている筆者としては、家を建てるベストなタイミングはその人が自分で決めた「今だ」という時だということです。

たとえば、子どもの誕生を機に、教育環境を重視したいと考えて土地を探したり、休日に庭いじりや菜園を楽しむために郊外に家を建てたいなど、こうした自分のライフスタイルや目的に沿って能動的に決断したタイミングこそが、住宅ローンを組むのに最適なタイミングと言えるでしょう。

銀行員としてお伝えしたいことは、金利が上がるから仕方ない、などと追い込まれるような決断はすべきではないということです。

変動金利と固定金利はどちらを選べばいいのか

さらに、金利タイプを変動金利型か固定金利型のどちらを選ぶかは本当に悩ましい問題ですが、突き詰めれば、自分が選んだ金利が自分にとってベスト、というのが筆者の考えです。

たとえば、変動金利を選んで10年以上返済してきた人(私もそうです)は、少なくともゼロ金利解除の以前までは低金利で返済できていたわけです。ですから今後、仮に金利上昇で返済額が増えても、これまでの低金利で返済してこれた恩恵がある、と割り切ることができます。

また、これから変動金利で借りる方にしても、まだ歴史的な低金利状態が続いていますし、全期間固定との金利差も大きいので、納得して変動金利を借りる人は多いと思います(もちろん金利上昇に耐えられるかどうかの試算はお忘れなく)。

一方、固定金利を選べば返済額を長期間安定させられる安心感がありますが、その分、初期の金利水準は若干高めに設定されるというデメリットがあります。

このように、正解はひとつではありません。変動金利型、固定金利型それぞれのメリット、デメリットをしっかり把握し、ご自身のライフプランや家計状況に照らし合わせて、最も納得できる金利タイプを選ぶことが重要だと考えています。

【関連記事】>>住宅ローンの金利推移(変動・固定)は? 最新の動向や金利タイプの選び方も解説

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |

|

|

| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |

| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |

【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【借り換え】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |

新規借入2026年1月最新 主要銀行版

住宅ローン変動金利ランキング

※借入金額3000万円、借入期間35年で試算

- 実質金利(手数料込)

- 0.722%

- 総返済額 3387万円

- 表面金利

- 年0.590%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,074円

①保証料など0円サービスが充実

②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり

③最大3億円まで借入可能

![]()

住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)・変動金利

- 実質金利(手数料込)

- 0.762%

- 総返済額 3410万円

- 表面金利

- 年0.630%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,611円

①低金利の上、がん50%団信無料

②無料で全疾病保償&12カ月の就業不能保償を付帯

③金利+0.1%で、がん100%団信も付帯OK

- 実質金利(手数料込)

- 0.782%

- 総返済額 3421万円

- 表面金利

- 年0.650%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,880円

①店舗相談でも、低金利商品あり

②新規借入なら、注文住宅で必要な「つなぎ融資」に対応!

③3大疾病の50%保障が無料付帯!

④無料で、3大疾病50%保障&就業不能保障&就業不能保障を付帯する

-

住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る

-

今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。

【調査概要】

調査日:2023年12月

調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)

有効回答数:822人

調査:大手アンケート調査会社に依頼

評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。

【アンケートの設問】

Q1.金利の満足度は?

Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?

Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?

Q4.手続き・サポートには満足しましたか?

Q5.審査について、満足していますか?

Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?

Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?

【回答の配点】

・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。

満足している(5点)

どちらかといえば満足している(4点)

どちらともいえない(3点)

どちらかといえば不満である(2点)

不満である(1点)

・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。

|

保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |

|

132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査

|

- 年収に対して安心して買える物件価格は?

-

- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?

- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?

- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?

- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?

- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?

- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?

- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?

- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?

- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?

- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?

- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?

- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?

- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?

- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?

※サイト内の金利はすべて年率で表示

関連記事

関連記事

プロの評判・口コミ

淡河範明さん

SBI新生銀行の住宅ローンは、10年固定、15年固定、20年固定といった金利が低い点が特徴です。

商品も特徴的で、介護状態を保障する団信や、長く借りていると金利が下がっていく「ステップダウン金利」があるのも主要銀行ではここだけです。

審査はオーソドックスに行なっている感じです。住宅ローン処理センターで集中審査しているので、窓口のかたの力量があまり問われず、公平に審査されるという印象です。

なお、相談から審査、契約の手続きまでネットで完結できるようになりました。不安な方には、ビデオ通話で自宅から気軽に相談ができるので、コロナ禍の現状では最適な方法が用意されているようです。