会社員で年収500万円の夫34歳、妻33歳、3歳の子どもが1人の家族が、不動産を購入する場合、住宅ローンはいくらまでなら安心して返済できるのか、資金繰りをシミュレーションしてみた。妻は子どもが小学校に上がるころからパートを始め、その収入が継続的に期待できる前提で、かつ、老後のゆとりを考えると3500万円あたりまでの物件が無難だろう。(ファイナンシャル・プランナー 菱田雅生)

年収500万円の夫とパートの妻、子ども1人のケースをシミュレーション

今回は、結婚5年目の30代の夫婦、佐々木さん(仮名)から相談が来たと想定して試算する。現在の夫の年収は500万円で貯蓄は400万円。来春に子どもが幼稚園に入るので、そのタイミングに合わせて建売住宅でも買いたいと考えているようだ。

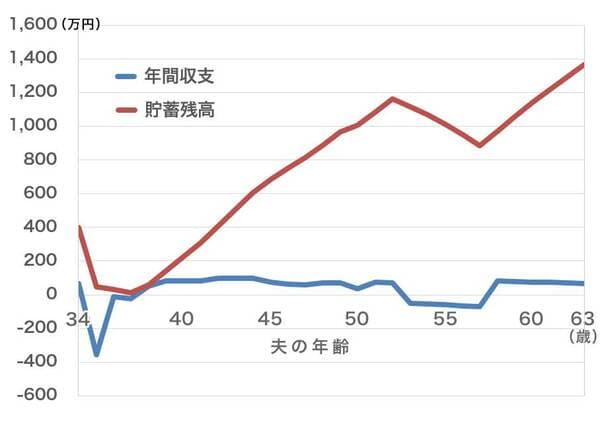

シミュレーションでは、給料などの収入と、住宅ローン返済などの支出を推計して、毎年の「年間収支」と「貯蓄残高」を計算した。

今回は、夫の年収は50歳まで年1%の昇給率で増えていき、子どもの小学校入学時から始める妻のパート収入は昇給なし。子どもは1人のみ。これで、住宅ローンを安心して支払うことができるのか、今後約30年の家計推移をチェックする。そのほかの細かい前提条件は以下を見てほしい。

【家族構成】

・夫34歳/年収500万円(50歳までは年1.0%増加、50歳以降は増減なし)

・妻33歳、主婦(パート収入:年間80万円、増減なし)

【基本生活費】180万円(年1.0%で増加)

【住居費】(購入前)家賃月8万円(購入後)年155万円(ローン返済+保有税等)

【教育費】幼稚園から高校までは公立、大学は私立文系

【保険料】12万円

【その他出費】48万円(年1.0%で増加)

【初年度年間収支】+65万円

【貯蓄残高】400万円(期待運用利回り年0.5%)

【住宅ローンの詳細】3,500万円(諸経費+140万円)の建売住宅を頭金300万円とローン3,340万円(全期間固定金利1.3%、30年返済)で翌年購入。毎月返済額約11万円。住宅ローン減税を考慮(控除期間10年で試算)

物件価格は3500万円あたりがギリギリのライン

前提条件が変わればシミュレーション結果も大きく違ってくるので注意が必要だが、上記の前提条件だと、物件価格は3500万円あたりがギリギリか。夫の収入の増加が確実で、妻もパートをずっと続けるのであれば、老後資金も1500万円程度は貯められるはず。

3000万円、3500万円、4000万円の物件を購入したケースをそれぞれシミュレーションしてみると、4000万円の物件を購入した場合は、63歳時点での貯蓄は714万円。何とかなるかもしれないが、老後のゆとりを考えるともう少し貯蓄したいところだ。3500万円の物件なら、63歳時点の貯蓄は1364万円になる。65歳まで働くことで、65歳時点で1500万円前後には貯蓄を増やせるはずだ。

30代、世帯年収500万円の夫婦が買える物件価格は?

下記に、3500万円の物件を購入した場合の、年間収支と貯蓄額をグラフにした。

3500万円の物件を買った場合の「年間収支」と「貯蓄残高」の推移は?

ただし、2人目の子どもが生まれたり、妻のパート収入が期待できなくなったりするなど、想定外の事態が起きると、この試算のとおりにはいかなくなる。もし、そのような不確定要素が心配なのであれば、物件価格をさらに下げておくと安心だろう。

それなりの立地条件や利便性を求めながら3500万円以内の一戸建てを探すのは、都心に近くなればなるほど厳しいかもしれない。どうしても住みたい地域が決まっていて、それを動かすことが困難である場合は、中古も含めて探すとよいだろう。

一方で、住みたい地域が明確には決まっていない場合は、地域を限定せずに幅広い視野から物件を探すとよいだろう。少し郊外に行けば、駅近の物件でも3500万円以内で見つけることができる地域もある。

夫と妻それぞれの親について、将来的に介護の必要性が出てきたときにどうするのか、兄弟姉妹でサポートできる体制を作ることができるか。可能であれば、そのようなことも含めて夫婦で相談するとよいだろう。兄弟姉妹がいない場合は、できる限り親の住まいにも近い地域で物件を探したほうが、何かあったときのためには無難かもしれない。

住宅ローン減税で金利を0%以下にできる場合もある

なお、父母や祖父母からの住宅資金援助が受けられるのであれば、その分だけ物件価格を引き上げても問題ないだろう。もちろん、物件の価格を上げるのではなく、借入金額を少なくすることができれば、住宅ローンの返済をもっと楽にし、将来の貯蓄額をもっと増やすことができるだろう。

現在のような住宅ローン金利の低さからすると、目いっぱい35年返済で借りて、住宅ローン減税をフルに受け、減税の終わる10年後または13年後(住宅ローン減税の特例措置が受けられる場合)に繰り上げ返済をするという方法も可能ではある。住宅ローン金利を住宅ローン減税の控除率1%よりも低くできるなら、実質的な借入金利を0%以下にできてしまう計算になるからだ。

【関連記事はこちら】>>住宅ローン控除を最大化する新常識を公開! 金利0.7%以下なら、税金の戻りの方が多くなり、「打ち出の小槌」に生まれ変わる

ただし、住宅ローンの借り入れにはリスクがあることを覚えておこう。変動金利型で借り入れる場合は金利上昇リスクも考えておかなければいけないし、目いっぱいの金額を35年返済で組むこともあまりおすすめはできない。ゆとりある返済計画が立てられるよう、冷静に検討してほしいところである。

【関連記事はこちら】>>住宅ローンを借りる人の年収や頭金の目安は? ゆとりある返済比率の目安を知っておこう

|

↓↓↓返済額はいくらになる? 132銀行1000商品をすべて試算↓↓↓

|

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |

|

|

| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |

| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |

【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【借り換え】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |

新規借入2026年1月最新 主要銀行版

住宅ローン変動金利ランキング

※借入金額3000万円、借入期間35年で試算

- 実質金利(手数料込)

- 0.722%

- 総返済額 3387万円

- 表面金利

- 年0.590%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,074円

①保証料など0円サービスが充実

②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり

③最大3億円まで借入可能

![]()

住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)・変動金利

- 実質金利(手数料込)

- 0.762%

- 総返済額 3410万円

- 表面金利

- 年0.630%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,611円

①低金利の上、がん50%団信無料

②無料で全疾病保償&12カ月の就業不能保償を付帯

③金利+0.1%で、がん100%団信も付帯OK

- 実質金利(手数料込)

- 0.782%

- 総返済額 3421万円

- 表面金利

- 年0.650%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,880円

①店舗相談でも、低金利商品あり

②新規借入なら、注文住宅で必要な「つなぎ融資」に対応!

③3大疾病の50%保障が無料付帯!

④無料で、3大疾病50%保障&就業不能保障&就業不能保障を付帯する

-

住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る

-

今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。

【調査概要】

調査日:2023年12月

調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)

有効回答数:822人

調査:大手アンケート調査会社に依頼

評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。

【アンケートの設問】

Q1.金利の満足度は?

Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?

Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?

Q4.手続き・サポートには満足しましたか?

Q5.審査について、満足していますか?

Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?

Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?

【回答の配点】

・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。

満足している(5点)

どちらかといえば満足している(4点)

どちらともいえない(3点)

どちらかといえば不満である(2点)

不満である(1点)

・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。

|

保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |

|

132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査

|

- 年収に対して安心して買える物件価格は?

-

- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?

- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?

- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?

- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?

- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?

- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?

- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?

- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?

- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?

- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?

- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?

- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?

- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?

- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?

※サイト内の金利はすべて年率で表示

関連記事

関連記事

プロの評判・口コミ

淡河範明さん

SBI新生銀行の住宅ローンは、10年固定、15年固定、20年固定といった金利が低い点が特徴です。

商品も特徴的で、介護状態を保障する団信や、長く借りていると金利が下がっていく「ステップダウン金利」があるのも主要銀行ではここだけです。

審査はオーソドックスに行なっている感じです。住宅ローン処理センターで集中審査しているので、窓口のかたの力量があまり問われず、公平に審査されるという印象です。

なお、相談から審査、契約の手続きまでネットで完結できるようになりました。不安な方には、ビデオ通話で自宅から気軽に相談ができるので、コロナ禍の現状では最適な方法が用意されているようです。