日銀の金融政策正常化に伴う利上げで、変動金利の基準金利が軒並み0.25%上昇するなか、みずほ銀行の引き上げ幅は0.15%と他行より抑えられました。なぜ、みずほ銀行は低く抑えられたのか。そこには金利見直しルールにカラクリがありました。今回はこの仕組みについてわかりやすく解説します。(住宅ローン・不動産ブロガー 千日太郎)

みずほ銀行の変動金利は、他行よりも引き上げ幅が小さい

こんにちは、公認会計士で住宅ローン・不動産ブロガーの千日太郎です。

日銀は2024年3月にマイナス金利政策を解除、2024年7月と2025年1月の2回にわたって利上げし、政策金利は0.5%と2008年のリーマンショック直前の水準まで上昇しています。

これによって、主要銀行の住宅ローン変動金利も2025年4月までに同じく2度にわたって引き上げられました。

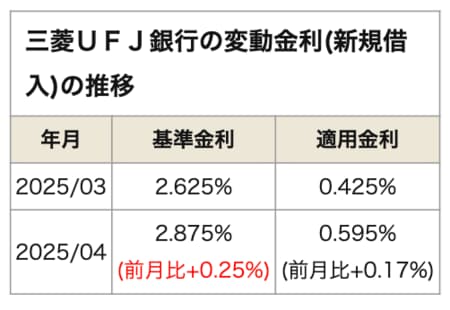

主要銀行の変動金利タイプの基準金利は、2025年4月までに累計0.4%の引き上げとなっています(1回目:2024年10月に0.15%、2回目:2025年4月に0.25%)。

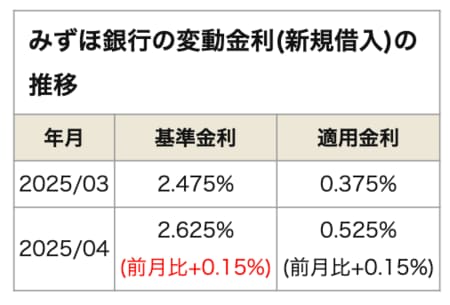

ただ、これは多くの銀行のケースです。実際には、みずほ銀行をはじめ、異なるタイミングで金利を見直す銀行もあります。みずほ銀行は、2025年金利引き上げがまだ1回だけであり、2025年4月に+0.15%にとどまります。

では、各銀行はどんなルールになっているのかを解説します。

三菱UFJ銀行は、毎月金利を見直し

変動金利については、見直し月(または見直し日)と適用月を理解しておく必要があります。見直し月は銀行が変動金利の基準金利を見直す月であり、適用月は変更後の金利が実際の利息に適用される月です。

金利の見直し月には、短期プライムレート(金融機関が企業向けに提供する短期融資に適用される最優遇金利。以後、短プラと表記)を基準として、変動金利の基準金利を見直します。

三菱UFJ銀行をはじめとした多くの銀行は、新規の借り入れ客について以下のように金利を変更しています。

このように、変動金利は毎月見直しており、短期プライムレートが上昇すれば、すぐに変動金利も上昇する仕組みになっています。

三菱UFJ銀行の場合、1月の日銀の政策金利引き上げ(+0.25%)を受けて、3月3日に短期プライムレートを引き上げ。これを受けて、翌月の4月1日に変動金利の基準金利を0.25%引き上げました。

みずほ銀行は半年に一回、金利を見直し

一方で、みずほ銀行の4月の変動金利の基準金利の引き上げは以下のようになっており、引き上げ幅は0.15%にとどまっています。

なぜ、日銀の政策金利の引き上げ幅(+0.25%)と違うのでしょうか。

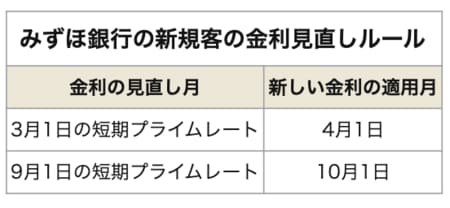

実は、みずほ銀行は新規の借り入れ客に限定して、下表のように変動金利のルールを設定しています。

3月1日・9月1日時点の短プラを基準として、各々4月1日・10月1日から新たな金利が適用となります。

「これでどうして6カ月も遅れるの?」と疑問に思った人がほとんどでしょう。

日銀が1月会合で引き上げた政策金利0.25%によって、みずほ銀行は3月3日に短プラを0.25%引き上げています。

参考:みずほ銀行「短期プライムレート」

つまり、3月1日時点ではまだ短プラは上がっていない、そのため4月1日に新しい金利になることはないというわけです。

しかし、みずほ銀行は4月1日に変動金利を0.15%上げているため、疑問に思われる方もいるでしょう。

これは、日銀が2024年7月に引き上げた政策金利0.15%によって、みずほ銀行は9月2日に短プラを0.15%引き上げたためです。

つまり、昨年9月に上がった0.15%の短プラを半年遅れで反映し、4月1日に金利を上げたわけですね。

ちなみに、2024年9月1日時点では、まだ短プラは上がっていなかったので、同年10月1日にみずほ銀行の変動金利(新規客)は上がりませんでした。

借りた瞬間から「既存客」ルールが適用される

「でも、他行より低金利で借りられるならトクだよね」と思われるでしょう。

実のところ、他行よりも低金利な期間は6カ月間だけです。

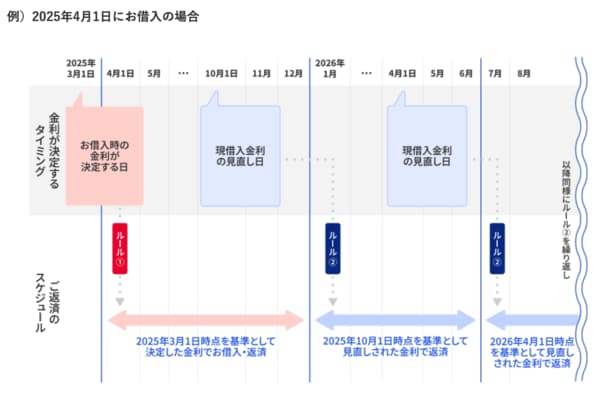

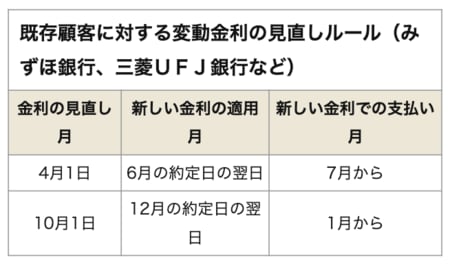

下表は、みずほ銀行を含む、大手銀行で一般的に採用されている「既存顧客に対する、金利の見直し月、適用月、適用後の支払い月のルール」です。

多くの銀行は4月1日と10月1日の年2回の見直しを行っています。

そして、見直し後の金利が適用されるのは、さらに2カ月後の約定日の翌日からとしている銀行が多いです。

4月1日に変動金利が上がったら、その2カ月後の6月の約定支払日の翌日から上がった金利が適用されます。つまり、実際に支払う利息に反映されるのは7月の約定日からということになります。

2025年4月時点では、三菱U F J銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行、住信SBIネット銀行、auじぶん銀行、PayPay銀行など、多数の銀行でこのルールが適用されています。

みずほ銀行の場合、 2025年4月には1月の日銀利上げが反映されず、他行よりも低金利で借りられたのですが、次の10月1日には「既存客」として金利が見直されて、上がることが既定路線になっており、金利のアドバンテージはなくなるのです。

みずほ銀行としては、短プラ決定を3月1日にしていれば、新しい金利の適用が6カ月も遅れることなく、他の多数の銀行と同じタイミングで金利が上げられました。

しかし、2025年の3月1日は土曜日であり、短プラの引き上げは3月の第一営業日である3月3日にずれこんだことで、変動金利の引き上げが半年後になったわけです。

今のところ、この仕組みについて解説している人は(私の知る限り)いませんので、おそらく多くの人がこのカラクリを知らずに「みずほ銀行は低金利で頑張ってるな」と思っているのでしょう。

じつは、変動金利という同一商品について、半年に一回しか金利を見直さないルールで運用することによって見せかけられた低金利なのです。

日銀の利下げ局面ではどうなるか?

日銀の金融政策決定会合で政策金利を引き上げたのは、1月24日です。翌月の2月から短プラを引き上げていれば、住宅ローンの変動金利は4月から引き上げ可能でした。

あえて短プラの引き上げを3月に遅らせることによって、新規客向けの適用金利が上がるのを6カ月遅らせるという小技を使ったというのは考えすぎでしょうか。

みずほ銀行の「新規客の金利見直しルール」は、あくまでも内規とみられます。銀行側の判断ですぐに変更できるルールでしょう。

それを放置したまま、変動金利の基準金利の引き上げを半年遅らせたと考えれば、あえて低金利を演出するために、このルールを温存させたとも考えられます。

また、目立った低金利になることは予想できたので、金利優遇幅を見直して、他行並みの適用金利にすることもできたはずです。

みずほ銀行の真意はどうなのか?それは将来の利下げ局面で明らかになるかもしれません。

みずほ銀行が既定路線である10月1日の変動金利引き上げを実施したと想定してみましょう。

その直後に景気が悪化し、再び日銀が金利を引き下げるようになった場合、他行はすぐに新規貸し出しの金利を引き下げられますが、みずほ銀行だけは半年待たないと変動金利を引き下げられないというルールになっています。

その場面でこのルールを撤廃するのであれば、今回のみずほ銀行の「金利引き上げの6カ月遅れ」については、ルールを都合よく使って低金利を演出したといえるのではないかと思います。

おりしもトランプ関税によって世界経済に景気後退の不安が広がっています。日銀が利下げに舵を切る時期は、案外そう遠くないのかもしれませんね。

住宅ローンを表面的な金利だけで判断していないか?

一見すると「金利が上がっていないように見える銀行」が、実際には見せ方の違いだけで他行と同じように金利を引き上げているのです。

ほとんどの人は、こうしたカラクリを知らないまま、住宅ローンという人生最大の契約をしている現実があります。

みずほ銀行のように新規客については半年に一回しか金利を見直さないため、「今がチャンスだ!」と思って借りた人が、わずか半年後には他行と変わらない負担を背負うことになります。

とはいえ、他行と比べても十分に低金利であり、借りたら損というわけではないこともお伝えしておきます。

住宅ローンの良し悪しは、表面的な金利だけでは本質をつかめません。仕組みやルールを深く理解することが、後悔しない選択につながるのです。

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |

|

|

| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |

| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |

【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【借り換え】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |

新規借入2026年2月最新 主要銀行版

住宅ローン変動金利ランキング

※借入金額3000万円、借入期間35年で試算

![]()

住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)・変動金利

- 実質金利(手数料込)

- 0.762%

- 総返済額 3410万円

- 表面金利

- 年0.630%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,611円

低金利の上、がん50%団信無料

- 実質金利(手数料込)

- 0.772%

- 総返済額 3415万円

- 表面金利

- 年0.640%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,745円

①保証料など0円サービスが充実

②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり

③最大3億円まで借入可能

- 実質金利(手数料込)

- 0.782%

- 総返済額 3421万円

- 表面金利

- 年0.650%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,880円

①ネット銀行の低金利を店頭相談で申し込める!

②51歳以下なら3大疾病保障特約(50%)が無料で基本付帯

③新規借入なら、注文住宅で必要な「つなぎ融資」に対応

-

住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る

-

今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。

【調査概要】

調査日:2023年12月

調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)

有効回答数:822人

調査:大手アンケート調査会社に依頼

評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。

【アンケートの設問】

Q1.金利の満足度は?

Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?

Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?

Q4.手続き・サポートには満足しましたか?

Q5.審査について、満足していますか?

Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?

Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?

【回答の配点】

・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。

満足している(5点)

どちらかといえば満足している(4点)

どちらともいえない(3点)

どちらかといえば不満である(2点)

不満である(1点)

・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。

|

保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |

|

132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査

|

- 年収に対して安心して買える物件価格は?

-

- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?

- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?

- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?

- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?

- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?

- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?

- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?

- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?

- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?

- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?

- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?

- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?

- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?

- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?

※サイト内の金利はすべて年率で表示

関連記事

関連記事

プロの評判・口コミ

淡河範明さん

PayPay銀行の住宅ローンは、ネット銀行ならではの低金利が特徴です。がん50%団信も付帯するようになり、auじぶん銀行などと人気を分けています。

ネット銀行ならではの、お申込みから契約までネットでお手続きを完結できる点も魅力的です。

ただし、審査は厳しめです。

条件のいい借り手に絞ることで低金利を実現しているものと思われます。当初の計画では、徐々に融資対象を拡大していくとしていましたが、今後どうするのか注目しています。