みずほフィナンシャルグループは、中期経営計画で収益性の低い住宅ローン事業を縮小する方針を明らかにしました。過去最低水準となっている住宅ローン金利に、いよいよ限界がきているのでしょうか。今回は、3大メガバンクの方針からビジネス面における住宅ローンの位置づけを解説し、現環境下で住宅ローンを賢く利用する方法について解説します。(住宅ローン・不動産ブロガー 千日太郎)

低金利環境下の住宅ローンは本来、低収益

約25年間続いてきた低金利環境下で、住宅ローン金利はいま未曽有の低金利となっています。住宅ローンの変動金利は、いまや0.3%台が普通です。ネット銀行では条件次第で0.2%台すらあります。住宅ローン控除が0.7%なので、逆ザヤとなってお金を借りているのにむしろ儲かってしまう状態です。

0.3%という金利がどういうものか。銀行の立場で、具体的な金額を考えてみましょう。例えば4000万円で最初の1年に銀行が受け取る利息は12万円ほどです。これではどう考えても銀行がコストを回収できるはずもなく、赤字になります。ちなみに、お金を借りている私たちは住宅ローン控除で28万円ほどが税金からキャッシュバックされることになります。

このように、貸せば貸すほど損をする住宅ローンの低金利競争を、なぜ銀行は続けるのか。この理由は、住宅ローンを貸すことで、その人のメインバンクとなって預金を獲得できるから。そして、投資信託などの資産運用に関する収益性の高い金融商品を販売するきっかけになるからです。

預金の利息は銀行にとってはコストになります。ただし預金の金利はほとんどゼロに近いので、銀行にとっては無利子でお金を借りているようなものです。また、メインバンクとして口座にいくらお金があるのかを把握しているわけなので、ピンポイントに資産運用の営業をかけることも可能になります。

住宅ローン単独では収益性が低いことは周知の事実です。しかし、だからといって単純に住宅ローンを縮小してしまうと、より収益性の高い資産運用の販売チャネルも失ってしまうおそれがあるのです。

だからこそ、住宅ローンを貸せば貸すほど損だとわかっていても、「損して得とれ」の精神で住宅ローンを続けてきた。これが、これまで銀行が住宅ローンという商品を維持してきた理由なのです。

しかし、みずほフィナンシャルグループは、2023年度に公表した中期経営計画で、住宅ローン事業を縮小し、収益力を強化するために資産運用などの他事業に経営資源を振り向ける方針を明らかにしました。住宅ローン金利もいよいよ転換点を迎えるのでしょうか。

低金利時代が長すぎた上に、これからも続くおそれ

植田総裁が新たに就任した日銀では、2023年4月の金融政策決定会合で、ゼロ金利政策や量的緩和政策など、過去25年間行ってきた金融政策を多角的にレビューすると決めました。2023年12月と2024年5月の2回にわたって討論会を開き、外部の意見を取り入れるとしています。

民間銀行としても、低金利な住宅ローンでずっと損しても良いと思っていたわけではありません。やはり、「どこかのタイミングで低金利時代は終わり、日銀が利上げをして住宅ローンの金利も上げられるだろう」と踏んでいたわけです。しかし、大規模緩和政策が現在に至るまで実に25年間も続いてしまったのは、日銀にとっても民間銀行にとっても誤算だったはずです。

みずほフィナンシャルグループの木原社長は、「住宅ローンについて、ローンそのものではなかなか付加価値を提供できないなか、ほかの価値を提供するかたちで限定的に進めていく」と述べました。これだけ低金利が続くと、みずほ銀行としては「『損して得とる』のスタンスを維持していけない」ことを明確にしたわけです。

7月27・28日には、日銀の政策決定会合が予定されており、7月と10月は経済・物価情勢の展望に対する日銀の基本的見解を示す会合です。年内に日銀が政策を修正するとすれば、7月か10月のタイミングであろうと考えられるので、目下、政策転換を警戒した債権売りが盛んになって長期金利が上昇しています。ただし、引き続き緩和継続となれば再び長期金利は下がるでしょう。

利益下位のみずほ銀行が見出した活路とは?

三菱UFJフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループの3大メガバンクのなかでも、みずほ銀行がまず住宅ローンにメスを入れてきた背景には、利益の低さがあるでしょう。

下表は3大メガバンクの主要な経営指標を3期比較したものです。

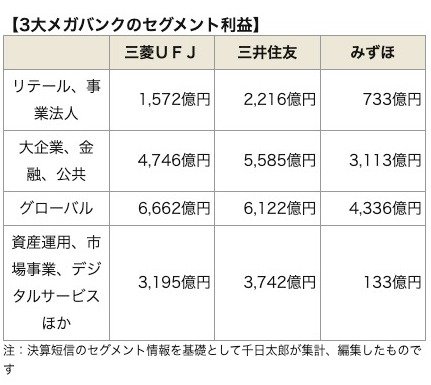

みずほフィナンシャルグループは、残りの2行と比べて明らかに経常利益が低いです。この原因は何でしょうか。セグメント情報には利益の内訳があります。

住宅ローンに関しては、三菱UFJ銀行は住宅ローンの取り扱い残高で国内1位となっており、変動金利と10年固定金利をネット銀行並みに下げて力を入れています。

三井住友がリテール、事業法人でもっとも利益を上げている理由としては、住宅ローンにあまり注力せず、個人向けのリテールで利益を取る戦略だからです。電子マネーのiD、最近ではV POINTとT-POINTとの連携で世間を驚かせました。

もともと利益を取るのが難しいリテール部門では、規模で利益を取りにきている三菱UFJ銀行、新たな個人向け決済に活路を見出す三井住友銀行に対して、みずほ銀行は遅れを取っている状態なのです。特に決済サービスでは基幹システムの統合に失敗し、度重なる障害を発生させてしまったことが少なからず影響しているのでしょう。

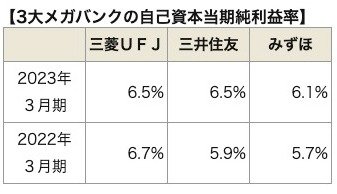

そこで、みずほ銀行のとった戦略は選択と集中によって、強味を生かせるところで利益を取ること。そして、利益率で勝負しようということなのでしょう。こちらは自己資本当期純利益率を比較したものです。

出処:2023年3月期決算短信 (三菱UFJフィナンシャルグループ)、2023年3月期決算短信(三井住友フィナンシャルグループ)、2023年3月期決算短信(みずほフィナンシャルグループ)

経常利益の金額では大きな差がありましたが、このように利益率となると分母の自己資本が小さなみずほ銀行は、他の2行と比較してもそこまで大きく水を開けられている感はありません。もともと弱い「リテール、事業法人」を縮小し、利益率の高い大企業やグローバル、そして伸びしろのある資産運用に経営資源を配分して利益率で投資家にアピールしようという考えなのでしょう。

まとめ~住宅ローンの低金利は続くが取捨選択も

住宅ローンは銀行にとってローリターンな商品ですが、同時にローリスクでもあり、メインバンクとなることで利益率の高い資産運用商品を販売するきっかけにもなります。この点は変わらないため、ほかの2メガバンクがみずほ銀行に続いて縮小するということはなさそうです。

また、みずほフィナンシャルグループとしても縮小すると発表しつつも、変動金利は0.3%台のままですし、35年固定金利では業界内でもトップクラスの低金利を維持しています。

縮小の具体的な方法としては、金利を上げることで利用者を最初からシャットアウトするのではなく、審査でふるいにかけることで、資産運用商品を販売できる顧客を選別していくという方法にシフトする可能性が高いのではないかと見ています。

収入が比較的高く安定しており、年齢面でも比較的若い人というのが、今の低金利でも積極的に取りにいきたい顧客像でしょう。

今後も長く低金利環境が続くことで、民間銀行による選別が厳しくなる可能性はあります。

ただし、公的融資のフラット35であれば、そうした不公平はありません。引き続き、低金利の住宅ローン(全期間固定金利のみ)を利用できる状況は続くのではないでしょうか。

【関連記事】>>みずほ銀行の住宅ローンの口コミ・金利・手数料は?【最新版】

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |

|

|

| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |

| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |

【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【借り換え】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |

新規借入2026年1月最新 主要銀行版

住宅ローン変動金利ランキング

※借入金額3000万円、借入期間35年で試算

- 実質金利(手数料込)

- 0.722%

- 総返済額 3387万円

- 表面金利

- 年0.590%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,074円

①保証料など0円サービスが充実

②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり

③最大3億円まで借入可能

![]()

住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)・変動金利

- 実質金利(手数料込)

- 0.762%

- 総返済額 3410万円

- 表面金利

- 年0.630%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,611円

①低金利の上、がん50%団信無料

②無料で全疾病保償&12カ月の就業不能保償を付帯

③金利+0.1%で、がん100%団信も付帯OK

- 実質金利(手数料込)

- 0.782%

- 総返済額 3421万円

- 表面金利

- 年0.650%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,880円

①店舗相談でも、低金利商品あり

②新規借入なら、注文住宅で必要な「つなぎ融資」に対応!

③3大疾病の50%保障が無料付帯!

④無料で、3大疾病50%保障&就業不能保障&就業不能保障を付帯する

-

住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る

-

今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。

【調査概要】

調査日:2023年12月

調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)

有効回答数:822人

調査:大手アンケート調査会社に依頼

評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。

【アンケートの設問】

Q1.金利の満足度は?

Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?

Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?

Q4.手続き・サポートには満足しましたか?

Q5.審査について、満足していますか?

Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?

Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?

【回答の配点】

・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。

満足している(5点)

どちらかといえば満足している(4点)

どちらともいえない(3点)

どちらかといえば不満である(2点)

不満である(1点)

・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。

|

保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |

|

132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査

|

- 年収に対して安心して買える物件価格は?

-

- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?

- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?

- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?

- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?

- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?

- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?

- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?

- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?

- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?

- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?

- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?

- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?

- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?

- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?

※サイト内の金利はすべて年率で表示

関連記事

関連記事

プロの評判・口コミ

淡河範明さん

SBI新生銀行の住宅ローンは、10年固定、15年固定、20年固定といった金利が低い点が特徴です。

商品も特徴的で、介護状態を保障する団信や、長く借りていると金利が下がっていく「ステップダウン金利」があるのも主要銀行ではここだけです。

審査はオーソドックスに行なっている感じです。住宅ローン処理センターで集中審査しているので、窓口のかたの力量があまり問われず、公平に審査されるという印象です。

なお、相談から審査、契約の手続きまでネットで完結できるようになりました。不安な方には、ビデオ通話で自宅から気軽に相談ができるので、コロナ禍の現状では最適な方法が用意されているようです。