日米関税交渉が一応の決着を見せたことを受け、住宅ローンの変動金利に影響を与える政策金利の利上げが示唆されています。このような状況で住宅ローンの金利タイプは変動金利型、固定金利型どちらを選ぶべきか。変動金利派と固定金利派でそれぞれの見解を整理してご紹介します。ご自身にとって金利タイプを選ぶ判断の参考としてください。(住宅ローン・不動産ブロガー 千日太郎)

変動金利と固定金利では利上げも踏まえてどちらがお得か

こんにちは、公認会計士の千日太郎です。

2024年7月から再開した日銀の政策金利の利上げは、トランプ関税による先行きの不透明さからいったん停止していました。関税交渉がまとまったことを受けて、次の利上げがいつから、何%まで上がるのかという議論が始まっています。

政策金利は住宅ローンの変動金利に影響を与えるため、日銀の利上げ幅と同じ幅で住宅ローンの変動金利も上がっていくことになります。

ならば、変動金利型よりも固定金利型を選ぶべきかというと、すでに固定金利の水準も上がってきているため今さら遅いという意見もあります。

しかし、固定金利型の中でもフラット35なら金利の上昇が抑えられており、住宅金融支援機構が逆ザヤで住宅ローンを提供している状態。いまだゼロ金利時代の低金利を引きずった低水準となっているのです。

2025年8月現在の政策金利は0.5%ですが、この水準は経済全体からみると過度に緩和的な低水準です。そのため、景気を刺激も冷やしもしない中立金利の水準まで上げていきたいというのが日銀の立場です。

この水準は日銀のレポートなどから、最低でも1%、保守的に見積もっても2%くらいではないかと言われています。

そのため、今後1~2年の間に政策金利は0.5%から1.5%程度の上げ幅を想定しておくべきという点においては、変動金利派も固定金利派も共通認識のようです。

【関連記事】>>住宅ローンの変動型と固定型の金利が逆転する時がくる?! 日銀の政策金利は2%まで上昇の可能性!

変動金利派「フラット35の金利に達するにはあと5回の利上げが必要」

変動金利派の見解としては、人口減少や高齢化により住宅の需要が減るため、日銀による積極的な利上げを行うことが困難になるというものです。デフレを避け、緩やかなインフレと適切な円安を維持する方針であれば、高金利とは相容れないということです。

これまでの日銀の利上げペースの上限は年2回程度であり、あと2年くらいで中立金利を目指すなら、利上げの上限はあと4回になります。

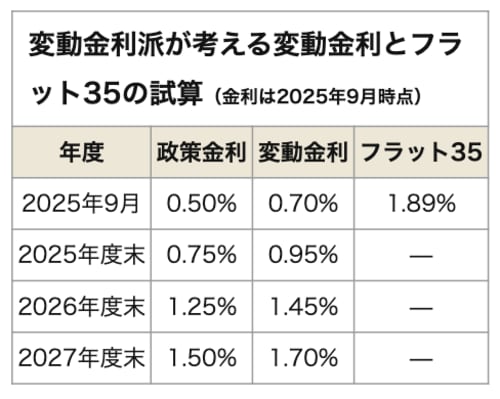

2025年度に0.75%、2026年度に1.25%、2027年度に1.5%くらいではないか、と予測するアナリストもいます。

9月現在の変動金利の水準は0.7%前後(ネット銀行)。対してフラット35の金利水準は1.89%であるため、下表のように、2027年度末時点で変動金利がフラット35を抜くことはないだろうという見解ですね。

固定金利派「フラット35の金利の引き下げ制度を利用」

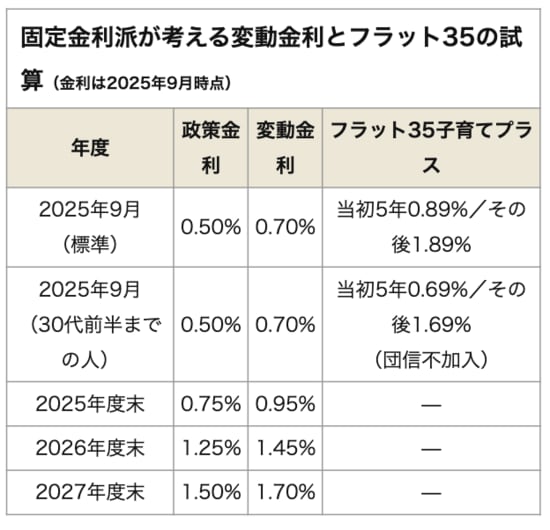

変動金利派の見解には、フラット35の金利引き下げ制度がすっぽり抜けています。

「子育てプラス」を利用すれば、年率で最大1%の金利引き下げが受けられます。子どもが18歳未満の世帯、夫婦のどちらかが40歳未満であれば適用可能です。子どもの数や住宅の環境性能、維持保全体制によってポイントが付与され、1ポイントにつき5年間0.25%に相当します。

現在は新築住宅に環境性能が義務付けられているため、子育て世帯に該当する夫婦が新築住宅を購入するだけで4ポイントまで取得できます。つまり、当初の5年間は1%の金利引き下げになります。子どもの多い世帯や環境性能の高い住宅の場合は、10年間にわたり1%の引き下げが得られるのです。

【関連記事】>>変動金利VS フラット35! 「子育てプラス」で得をする金利上昇シナリオとは?

さらに、30代前半までの年齢の若い世代であれば団信不加入として、0.2%から0.28%の引き下げ。別途、ローン残高と同額の生命保険に加入するほうが費用面でお得です。

概算ですが、死亡時に3,000万円の保険金が支払われる生命保険に毎月3,000円前後の保険料で加入できます。金利に換算すると0.1%程度なので、30代前半までの方にはこの方法をおすすめしています。

これを反映させると先ほどの表は以下のようになります。

1年以内に変動金利はフラット35の当初よりも高くなります。フラット35の金利は5年後からは1.89%になり、変動金利派の想定する上限よりも高くなりますが、その前の段階までは0.89%という水準で5年間も固定できるのは魅力です。

また、30代前半までの疾病リスクが低い方であれば、当初の5年間は団信不加入で0.69%に0.69%で固定でき、さらにお得になりますね。

金利はどこまで上がり、いつまでその水準が続くかで比較

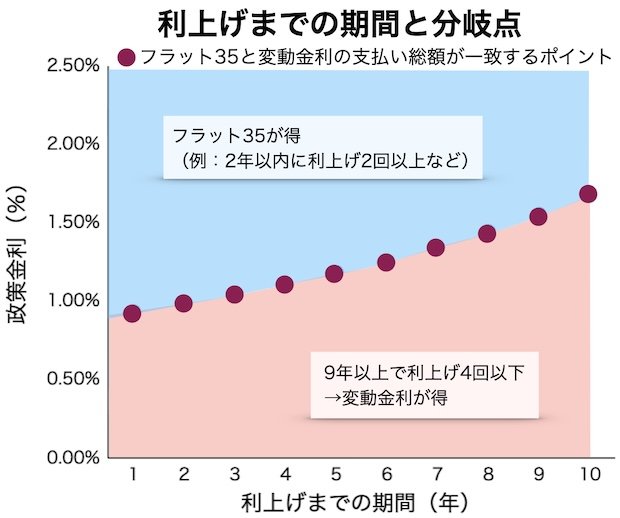

変動金利は日銀の政策金利に影響を受けるという前提があります。そのため、変動金利と固定金利を比較する場合は、「いつまでにどこまで上がるか」「その水準がいつまで続くか」の2つの要素で決まってくることになります。

そこで今後、政策金利が何年後に何%まで上がってその後安定するかという前提で、変動金利と固定金利(フラット35)の支払い総額が均衡するポイントを試算したものが次のグラフです。

グラフ上のポイントより早く多く利上げがあるとフラット35が得、そのポイントより遅く少ない利上げだと変動金利が得という見方になります。

2年以内に2回の利上げで政策金利が1%に到達し、それが中立金利となって継続するという前提であればフラット35(子育てプラス利用)が得。

これに対して、今後9年以上にわたって利上げが4回以下に抑えられ、その後ずっと続くという前提であれば変動金利が得になります。

ただし、2~3年を超える将来の金利予想は極めて困難で、最終的に金銭面でどちらが得になるのかについては、住宅ローンを完済するまでは分かりません。そのため、次に解説する考え方がポイントになってきます。

金利変動にブレないマインドか、固定の保険か?

完済に至るまでのライフスタイルやマインドは、変動金利型か固定金利型かの判断ポイントに大きく影響します。

変動金利派「積立投資で金利上昇をリスクヘッジ」

変動金利派の中には、金利上昇リスクに備えるために「固定金利より低い変動金利で借り、その分を投資に回して資産形成すべき」と考える人もいます。

金利上昇のリスクを負ったうえで、さらに投資というリスクを取るのは危険ではないかという懸念。それに対して、賃金の上昇やインフレの影響を受ける積立投資で金利負担を相殺し、返済を継続できるという考え方です。

・投資はマストであり、現金だけで資産を保有する方がインフレでは危険

ただし、変動金利では金利上昇時だけでなく株価の変動局面でも判断を迫られます。資産が含み損を抱えた場合、変動金利を選んでいたらダブルパンチとなり冷静さを欠きやすくなります。

市場は不定期に揺れ動くため、ブレない判断力が欠かせないのです。これが低金利を享受する変動金利型を選ぶ際に不可欠となります。

補足すると、金利上昇への備えは投資だけではありません。リスクヘッジとして現金預金を厚めに確保しておくこと。そして、住宅ローンによる不動産保有自体がインフレ対策にもなります。

いずれにせよ、変動金利を選ぶ場合は主体的な資産保有計画を立て、それを遂行する必要があるという点が重要です。

固定金利派「保険でリスクを買い取る」

固定金利型は、金利上昇リスクを銀行側に引き受けてもらう代わりに、少し高い金利を支払います。言い換えれば、住宅ローンの金利上昇リスクに「保険」をかけるようなものです。

そのため、変動金利派のようにリスクをカバーする資産形成は不要となります。むしろ、安心感をベースに元本リスクを取った投資に挑戦できるという側面もあります。

固定金利派はリスクを前もって保険で買い取ることで、選択や決断の負担を減らす選択肢だといえるでしょう。

まとめ~自分にふさわしい金利タイプを選ぶ

住宅ローンの金利タイプを選ぶ際に、多くの方が「どちらが得なのか?」という問いを気にします。

この先35年のローン期間、金利がどう推移するかは誰にも分かりません。したがって「どちらが得なのか?」を基準にしても、納得できる答えは出にくいのです。

現実的な判断の軸は「自分にふさわしいのはどちらか?」です。金利上昇リスクに自分で対処する変動金利型か、銀行にリスクを引き受けてもらう固定金利型か。その切り口で考えるのが正解です。

住宅ローンは35年という長期にわたる付き合いです。自分のライフスタイルに合った選択をすることが、後悔のない決断につながるのです。

- 新規借入

シミュレーション - 借り換え

シミュレーション

(別ページに移動します)

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |

|

|

| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |

| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |

【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【借り換え】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |

新規借入2026年1月最新 主要銀行版

住宅ローン変動金利ランキング

※借入金額3000万円、借入期間35年で試算

- 実質金利(手数料込)

- 0.722%

- 総返済額 3387万円

- 表面金利

- 年0.590%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,074円

①保証料など0円サービスが充実

②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり

③最大3億円まで借入可能

![]()

住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)・変動金利

- 実質金利(手数料込)

- 0.762%

- 総返済額 3410万円

- 表面金利

- 年0.630%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,611円

①低金利の上、がん50%団信無料

②無料で全疾病保償&12カ月の就業不能保償を付帯

③金利+0.1%で、がん100%団信も付帯OK

- 実質金利(手数料込)

- 0.782%

- 総返済額 3421万円

- 表面金利

- 年0.650%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,880円

①店舗相談でも、低金利商品あり

②新規借入なら、注文住宅で必要な「つなぎ融資」に対応!

③3大疾病の50%保障が無料付帯!

④無料で、3大疾病50%保障&就業不能保障&就業不能保障を付帯する

-

住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る

-

今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。

【調査概要】

調査日:2023年12月

調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)

有効回答数:822人

調査:大手アンケート調査会社に依頼

評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。

【アンケートの設問】

Q1.金利の満足度は?

Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?

Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?

Q4.手続き・サポートには満足しましたか?

Q5.審査について、満足していますか?

Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?

Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?

【回答の配点】

・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。

満足している(5点)

どちらかといえば満足している(4点)

どちらともいえない(3点)

どちらかといえば不満である(2点)

不満である(1点)

・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。

|

保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |

|

132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査

|

- 年収に対して安心して買える物件価格は?

-

- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?

- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?

- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?

- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?

- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?

- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?

- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?

- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?

- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?

- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?

- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?

- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?

- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?

- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?

※サイト内の金利はすべて年率で表示

関連記事

関連記事

プロの評判・口コミ

淡河範明さん

SBI新生銀行の住宅ローンは、10年固定、15年固定、20年固定といった金利が低い点が特徴です。

商品も特徴的で、介護状態を保障する団信や、長く借りていると金利が下がっていく「ステップダウン金利」があるのも主要銀行ではここだけです。

審査はオーソドックスに行なっている感じです。住宅ローン処理センターで集中審査しているので、窓口のかたの力量があまり問われず、公平に審査されるという印象です。

なお、相談から審査、契約の手続きまでネットで完結できるようになりました。不安な方には、ビデオ通話で自宅から気軽に相談ができるので、コロナ禍の現状では最適な方法が用意されているようです。