本連載ではここまで、災害が起こった後に住宅ローンだけが残ってしまったらどうすべきかを中心に対応方法を考えてきた。だが、災害が起こってしまってから慌てるのでは遅いのが現実。ここからは、転ばぬ先の杖、災害に備えるための防衛手段を見ていきたい。(ジャーナリスト・木野龍逸)

【第1回】返済が苦しければ、私的整理ガイドラインで減免を

【第2回】申し込んでも、債務免除できたのはわずか4分の1!

【第3回】災害の規模が大きいほど、後から支援策が出る?!

【第4回】50%しか補償できない地震保険で不安なら?

自衛手段の第一はなんといっても地震保険!

火災保険金の30〜50%まで保険金が出る

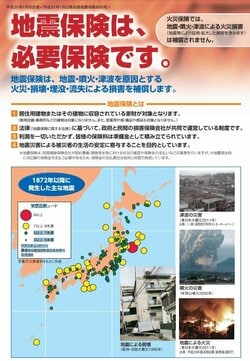

地震など自然災害に対応するための自衛手段の第一は、なんといっても地震保険だ。

地震や火山の噴火、あるいは地震で発生する津波や火災で被害を受けた場合、火災保険は適用されない。どんなに高額の火災保険に入っていても、地震保険に入っていなければ保険金は1円も受け取れない。

正確にいうと、地震火災費用特約といって、地震を原因とする火災で、半焼か全焼した場合に、火災保険金の5%が支払われるという特約は、多くの損害保険会社の商品に組み入れられている。ただし、火災保険金の5%と保険金額が低いので、消失した自宅の撤去費用程度にしかならない。だから地震には地震保険が必須になる。

加入率は年々、増え続けていて、とくに大きな震災があった翌年の伸び率が大きい。2015年度には火災保険への付帯率が60%を超えた。

地震保険は、料率や支払い基準なども法律に基づいて決められているため、どこの保険会社で契約しても内容や金額は変わらない。

ただし地震保険は単体では契約できず、必ず火災保険とのセットになる。火災保険の契約期間の途中からでも加入できる。対象は建物と家財で、契約できる保険金額は、建物も家財も火災保険の30〜50%の範囲で、限度額は建物が5000万円、家財が1000万円になっている。

とはいえ、総支払限度額は関東大震災級の地震でも上限を超えないように設定されているので、巨大地震が連続しない限り、まず超える心配はなさそうだ。ちなみに東日本大震災での支払い総額は1兆2833億円だった。過去の地震での支払総額は以下のようになる。

過去の地震での支払総額

日本損害保険協会「地震による保険金の支払い」より作成

1位 平成23年東北地方太平洋沖地震 2011年3月11日発生 1兆2833億円

2位 平成28年熊本地震 2016年4月14日発生 3859億円

3位 大阪府北部を震源とする地震 2018年6月18日発生 1072億円

4位 平成7年兵庫県南部地震 1995年1月17日発生 783億円

5位 平成30年北海道胆振東部地震 2018年9月6日 387億円

6位 宮城県沖を震源とする地震 2011年4月7日 324億円

7位 福岡県西方沖を震源とする地震 2005年3月20日 170億円

8位 平成13年芸予地震 2001年3月24日 169億円

9位 平成16年新潟県中越地震 2004年10月23日 149億円

10位 平成19年新潟県中越沖地震 2007年7月16日 83億円

ただ、この支払限度額を維持するためにはそれなりの保険料を集めなければならない。本記事の冒頭で触れたように、大きな地震の回数が増えてきている中、後述するように地震保険の料率はこれから段階的に引き上げられることになっている。

家財保険は絶対に入るべき!

ガイドラインで債務整理をした場合も手元に残る

気をつけたいのが、火災保険の契約期間だ。地震保険は1~5年ごとに自動継続される契約になっているが、そのもとになる火災保険は特約をつけていない限り自動継続にならない。うっかり火災保険を切らしてしまうと地震保険も解約になってしまう。

熊本地震で対応にあたった鹿瀬島正剛弁護士は、「地震後、保険に入っていたと思っていたのに契約が切れていた人もいた。更新を忘れないようにしてほしい」と注意を呼びかける。ちなみに地震保険も火災保険と同様に、長期契約で一括払いにすると割引率が大きくなる。

さらに鹿瀬島弁護士は、「家財保険には絶対に入ってほしい」と強調する。理由は、前回までに触れてきた自然災害ガイドラインとの関係だ。

自然災害ガイドラインでは、手元に残せる自由財産の上限を500万円としている。これとは別に義援金や支援金などを残せることになっているが、「家財保険も別のサイフ」(鹿瀬島弁護士)になっているのである。

例えば家屋の地震保険で750万円の保険金が支払われた場合、自然災害ガイドラインを活用して債務整理を行うと、自由財産の上限である500万円を超えた250万円は金融機関に支払うことになる。ところが地震保険に加入する際に工夫して、家屋500万円、家財250万円の保険金が支払われるように加入すれば、全てが自由財産の枠内の収まるので、750万円が手元に残る。

「破算した場合でも、今は法律で、生活必需品は取り上げないことになっている。つまり家財については破算で差し押さえられないので、ガイドラインでも残そうということになっている」

地震保険に入るなら、家屋だけにすべてをかけるのではなく、バランスを考えて家財に入っておくのが賢明だ。

地震保険は災害から支払いまでの期間が短い!

東日本大震災では、3カ月以内に大半の支払いが完了

地震保険のもっとも大きな特徴といえるのが、損害査定が簡素化されているために被災後の支払いが早いこと。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、1兆2800億円の総支払保険金額のうち、1兆円が発生から3ヵ月後の6月21日までに支払われた。

支払いが早い理由は、「地震保険に関する法律」で、地震保険は「地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする」と定められているためだ。つまり保険金は修繕費などの実費に対して支払われるのではなく、「被災者の生活再建を支援するのが大きな目的なので、支払われた保険金を何に使っても構わない」(日本損害保険協会広報室)。これも地震保険の大きな特徴だ。

ただし、二重ローンを防ぐガイドラインのところで触れたように、早期に支払われるからといってあわててローンの返済などに回してしまうと、その後の生活再建に悪影響が出てしまうことがある。一時的に預金残高が大きくなっても、落ち着いて再建計画を考えたい。

地震のリスク増加で保険料は上がる傾向

17年1月には平均5.1%の値上げ

なお、地震保険の保険料(料率)は、文部科学省の地震研究推進本部(地震本部)が示す予測地図(どこで、どのような揺れの地震が発生するかの確率を示した地図)をもとに、津波や消失の被害の大きさなどを勘案し、損害保険料率算出機構が算出する。

近年、地震が増えていることから値上げが相次いでいる。直近では、2017年1月1日になって新しい料率に変更された。引き上げ幅は全国平均で5.1%。都道府県別では最大14.7%(埼玉県のコンクリート造りの耐震構造)の引き上げになった。

料率が高い都道府県は、それだけリスクが高いことになる。地震保険ではリスクに応じて全国を3段階に分類している。もっとも危険度が低い1等地は岩手や秋田、山形、島根など日本海側に集まっている半面、危険度が高い3等地は関東地方の各都県、静岡、徳島、高知など東南海地震に関係する地域になっている。

| 地震保険の保険料 (地震保険金額1000万円あたり、割引適用なしの場合、2017年1月1日以降) |

||

| 都道府県 | イ構造 (鉄骨造、コンクリート造) |

ロ構造 (木造) |

| 岩手、秋田、山形、栃木、 群馬、富山、石川、福井、 長野、滋賀、鳥取、島根、 岡山、広島、山口、福岡、 佐賀、長崎、熊本、鹿児島 |

6800円 | 1万1400円 |

| 福島 | 7400円 | 1万4900円 |

| 北海道、青森、新潟、岐阜、 京都、兵庫、奈良 |

8100円 | 1万5300円 |

| 宮城、山梨、香川、大分、 宮崎、沖縄 |

9500円 | 1万8400円 |

| 愛媛 | 1万2000円 | 2万3800円 |

| 大阪 | 1万3200円 | 2万3800円 |

| 茨城 | 1万3500円 | 2万7900円 |

| 徳島、高知 | 1万3500円 | 3万1900円 |

| 埼玉 | 1万5600円 | 2万7900円 |

| 愛知、三重、和歌山 | 1万7100円 | 2万8900円 |

| 千葉、東京、神奈川、静岡 | 2万2500円 | 3万5300円 |

確かに地震保険は火災保険などに比べると高いし、料率が上がる傾向にあるが、日本損害保険協会は、「保険料が上がっているということは、地震が起こりやすくなっているということ。保険に入っていないために、二重ローンなどで不幸が不幸を呼ぶことにならないようにしていきたい」(広報室)と話す。

負担は増えるが、後になって後悔しないためにも地震保険は必ず入っておきたい。

【関連記事はこちら】>>2021年には地震保険が最大14.7%の値上げ!

住宅ローンが最大50%免除される商品も登場

金利を年0.5%のプラスすればいい

被災時の住宅ローンのリスクヘッジ手段として、ローン残高の一部が免除される住宅ローンにも注目したい。

地震保険で補償されるのは火災保険金額の50%が上限。家が全損しても、すべてが戻ってくるわけではない。

前述したように、本来の目的が生活再建にあるため、損害の補償という点では手が届かない部分があるのは事実。実際、本連載の第2回でも紹介したように、全損した場合は完全に修復できるとは限らず、そもそも支払い途中だったローンはそのまま残ってしまう。家がないのにもかかわらずローンだけが残るのでは精神的にも負担になる。

三井住友銀行が提供する、住宅ローンの一部が免除される住宅ローンは、このように地震保険だけでは対応できない部分を保障するために生まれた商品だ。

自然災害時に住宅ローンの一部が免除される特約は2種類ある。ひとつは「自然災害時返済一部免除特約付き住宅ローン」。免除される内容によって2つのタイプがある。ひとつは自然災害時に最大24ヵ月分の返済相当額を免除する「約定返済補償型」、もうひとつは地震・噴火・津波で自宅が全壊した場合にローン残高の50%相当を免除する「残高補償型」だ。前者は2008年、後者は東日本大震災後の2014年に、日本で初めての商品として提供が始まった。

約定返済補償型は、対象になる自然災害の種類が多く、地震、津波、噴火のほかに、台風(風災)、豪雨、洪水、雪災、落雷も含まれる。災害時の罹災の程度に応じて、全壊なら24回分、大規模半壊なら12回分、半壊は6回分の返済相当額が免除される。

この特約をつけた場合、住宅ローンの金利は年0.1%の上乗せになる。罹災区分は、被災者生活再建支援法によって自治体が診断、発行する罹災証明書によって決まる。

残高補償型は、前述したように地震、噴火、津波で全壊の認定を受けた場合に、住宅ローン残高の50%相当が免除になる。特約を付帯すると住宅ローンに年0.5%のプラスになる。例えば年2.4%の住宅ローンなら、2.9%になる。

これらの特約をつける人は、住宅ローンの新規契約者の全体の1割になるという。長期金利が極めて低くなっている中、特約をつければ金利は上乗せになるが、これによって地震保険でカバーしきれない損害を補填できるのは大きい。

【関連記事「三井住友銀行の住宅ローンの金利・手数料は? 」はこちら>>】

とはいえ、自然災害時一部免除特約付きの住宅ローンは、地震保険の代わりにはなりにくい。前述したように地震保険は現金が支払われるため生活再建に利用できるのに対し、あくまでも住宅ローンの免除なので、当面の生活の助けにはならない。

また自治体が発行する罹災証明をもとに免除されるかどうかが判定されるため、支払いが決まるまで時間を要する場合がある。罹災証明はすべての住宅を個別に判定していくため、大規模災害時には時間がかかる傾向があるのだ。

地震保険をカバーする商品も増加中!

補償が足りないと感じたら検討を

他にも、地震保険だけではカバーできない部分を補償する「上乗せ補償」の商品はいくつかある。かつては、補償を上乗せするような商品はほとんどなかったが、ニーズの台頭してきたのに伴い、商品が増加している。下記が主な「上乗せ補償」保険だ。

| 主な「地震保険の上乗せ補償」 | |||

| 社名(商品名) | 補償の対象 | 保険金の上限 | |

| 三井住友銀行 (自然災害時返済一部免除特約) |

災害全般 | 住宅ローンの50% | |

| 東京海上日動火災 (地震危険等上乗せ特約) |

災害全般 | 火災保険金の50% | |

| 三井住友海上火災保険 損害保険ジャパン日本興亜 (地震火災特約) |

地震などによる火災 | 火災保険金の50% | |

| SBI少額短期保険 (地震補償保険リスタ) |

災害全般 | 300-900万円 | |

| 全労済 (新自然災害保障) |

災害全般 | 火災保険金額の30% (上限1800万円) |

|

| 都道府県共済 (新型火災共済) |

災害全般 | 火災保険金額の5% (上限300万円) |

|

| JA共済 (建物更生共済) |

災害全般 | 損害額の50% (上限1000万円) |

|

| ※全て、全損のケースを想定。 | |||

まず、民間の損害保険会社が扱っているのが、火災保険金額の50%まで保険金を支払うという商品だ。火災保険の特約として追加できるようになっていることが多い。これならば、地震保険とセットにすることで、火災保険金額が100%支払われることになるので、安心度は高い。他にも、SBI少額短期保険のように固定金額が支払われる商品や、JA共済のように損害額に対して支払われる商品もある。

これらは、地震保険のように政府が支払いを支援する保険に比べれば基本的には割高になるが、補償を増やしたいという人は、ぜひ検討しよう。

地震大国の日本で長期のローンを組むということは、それだけリスクを背負い込むことでもある。しかも今は地震の活動期。安心のためには多重防護を考える必要がある。どこまで保険料を負担できるのかも見ながら、自分にとって十分な補償をつけるようにしたい。

【第1回】返済が苦しければ、私的整理ガイドラインで減免を

【第2回】申し込んでも、債務免除できたのはわずか4分の1!

【第3回】災害の規模が大きいほど、後から支援策が出る?!

【第4回】50%しか補償できない地震保険で不安なら?

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[新規借入] |

| 132銀行を比較◆住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |

|

|

| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |

| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |

【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【借り換え】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |

新規借入2026年2月最新 主要銀行版

住宅ローン変動金利ランキング

※借入金額3000万円、借入期間35年で試算

![]()

住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)・変動金利

- 実質金利(手数料込)

- 0.762%

- 総返済額 3410万円

- 表面金利

- 年0.630%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,611円

低金利の上、がん50%団信無料

- 実質金利(手数料込)

- 0.772%

- 総返済額 3415万円

- 表面金利

- 年0.640%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,745円

①保証料など0円サービスが充実

②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり

③最大3億円まで借入可能

- 実質金利(手数料込)

- 0.782%

- 総返済額 3421万円

- 表面金利

- 年0.650%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 79,880円

①ネット銀行の低金利を店頭相談で申し込める!

②51歳以下なら3大疾病保障特約(50%)が無料で基本付帯

③新規借入なら、注文住宅で必要な「つなぎ融資」に対応

-

住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る

-

今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。

【調査概要】

調査日:2023年12月

調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)

有効回答数:822人

調査:大手アンケート調査会社に依頼

評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。

【アンケートの設問】

Q1.金利の満足度は?

Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?

Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?

Q4.手続き・サポートには満足しましたか?

Q5.審査について、満足していますか?

Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?

Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?

【回答の配点】

・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。

満足している(5点)

どちらかといえば満足している(4点)

どちらともいえない(3点)

どちらかといえば不満である(2点)

不満である(1点)

・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。

|

保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |

|

132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査

|

- 年収に対して安心して買える物件価格は?

-

- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?

- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?

- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?

- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?

- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?

- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?

- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?

- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?

- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?

- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?

- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?

- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?

- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?

- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?

※サイト内の金利はすべて年率で表示

関連記事

関連記事

プロの評判・口コミ

淡河範明さん

PayPay銀行の住宅ローンは、ネット銀行ならではの低金利が特徴です。がん50%団信も付帯するようになり、auじぶん銀行などと人気を分けています。

ネット銀行ならではの、お申込みから契約までネットでお手続きを完結できる点も魅力的です。

ただし、審査は厳しめです。

条件のいい借り手に絞ることで低金利を実現しているものと思われます。当初の計画では、徐々に融資対象を拡大していくとしていましたが、今後どうするのか注目しています。