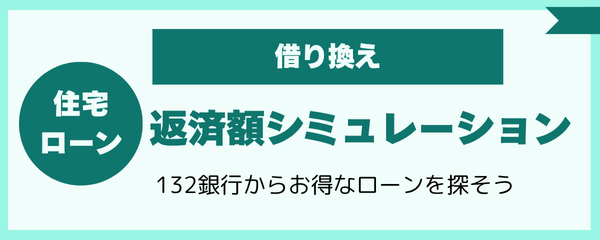

住宅ローンの借り換えの際には諸費用(手数料・保証料)が必要だが、いくらかかるのか。借り換えの諸費用は銀行によって大きく異なるため、本記事では18銀行を比較。住宅ローンの借り換えでは、この諸費用(手数料・保証料)込みの「実質金利」で比較しないと損する可能性もあるので注意しよう。

住宅ローンの借り換えには諸費用(手数料・保証料)が必要

住宅ローンを借り換えることで、総返済額や毎月返済額を減らしたり、返済期間を短くするなどのメリットを享受できる。

ただし、住宅ローンを借り換える際に注意したいのが、銀行の手数料や保証料を含む「諸費用」だ。借り換え諸費用を含まない金利だけで住宅ローンの借り換えを考えると損をする可能性があるため、特に、銀行の手数料はよく確認しておく必要がある。

住宅ローンアドバイザーでファイナンシャルプランナーの菱田雅生氏は、住宅ローンの諸費用について、こう忠告する。

「住宅ローンの借り換えには、手数料や税金などの諸費用がかかります。契約書作成で必要な印紙代など、借入金額に対して定額のものもありますが、銀行・金融機関の手数料や保証料、団体信用生命保険料(団信)は差が大きいので、借り換え時にはよくチェックしたほうがいいでしょう」

実際、借り換えの諸費用は、借入金額に比例して大きくなることが多い。たとえば、借入金額が3000万円のケースなら、借り換え時に30万〜80万円程度かかる。銀行によってかなり幅があることがわかる。

借り換えの諸費用とは、「借り換えする銀行などに支払うもの=住宅ローンの3大コスト」と「その他の支払い」の2種類に大別される。

なお、諸費用は基本的に現金で支払う必要があるが、用意できない人の対策もあるので、詳しくは「諸費用が用意できない場合の対策」で解説したい。

住宅ローン借り換えの諸費用(手数料・保証料)の種類と内訳

ではここから諸費用をひとつずつ確認していこう。以下が借り換えにかかる主な諸費用の内訳だ。

| 費用名 | 費用 | |

|---|---|---|

| 3大 コスト |

(1)保証料 | 0〜62万円 |

| (2)手数料 | 0〜66万円 | |

| (3)団信保険料(大半の銀行が金利に内包) | ほぼ0円 | |

| その他 支払い |

(4)印紙代 | 2万円 |

| (5)登録免許税 | 3万円 | |

| (6)司法書士報酬 | 5万〜10万円 | |

| (7)火災保険料・地震保険料 | 数万円 | |

| (8)物件検査手数料(フラット35のみ) | 2万〜6万円 | |

| 諸費用の合計 | 30万〜80万円 | |

(1)保証料

保証料は万が一、住宅ローンの支払いができなかったときに、信用保証会社に立て替えてもらうために支払う。

ただし、立て替えてもらった後も、住宅ローンの返済義務はなくならないので、払っている意味がないとも言われており、最近は保証料ゼロの銀行も増えている。

みずほ銀行、三菱UFJ銀行などの「大手銀行」は保証料を取ることが多いのに比べて、イオン銀行、住信SBIネット銀行などの「ネット銀行」の大半は保証料が不要だ。

保証料の相場は借入金額×2.06%程度

保証料は信用保証会社によって違うが、たとえば返済期間を35年とすると、借り換え時に一括前払いすると、借入金額×2.06%程度かかる(下表参照)。

| 借入期間 | 保証料率 | 借入期間 | 保証料率 | 借入期間 | 保証料率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1年 | 0.10% | 13年 | 1.07% | 25年 | 1.73% |

| 2年 | 0.19% | 14年 | 1.13% | 26年 | 1.77% |

| 3年 | 0.28% | 15年 | 1.20% | 27年 | 1.81% |

| 4年 | 0.37% | 16年 | 1.26% | 28年 | 1.84% |

| 5年 | 0.46% | 17年 | 1.32% | 29年 | 1.88% |

| 6年 | 0.54% | 18年 | 1.38% | 30年 | 1.91% |

| 7年 | 0.62% | 19年 | 1.43% | 31年 | 1.95% |

| 8年 | 0.70% | 20年 | 1.48% | 32年 | 1.98% |

| 9年 | 0.78% | 21年 | 1.54% | 33年 | 2.01% |

| 10年 | 0.85% | 22年 | 1.59% | 34年 | 2.03% |

| 11年 | 0.93% | 23年 | 1.64% | 35年 | 2.06% |

| 12年 | 1.00% | 24年 | 1.68% | ||

| ※出所:りそな銀行「保証料(一括前払い)の一覧表」。商品や取扱条件により保証料が異なる場合もある。 | |||||

借入金額1000万円で保証料は約21万円、3000万円なら保証料は約62万円となる。もし、借入期間が短い場合は、保証料率もそれに比例して低くなる。

そのほかに、保証料を一括で支払うのではなく、金利に0.2%程度上乗せして払う方法もあり、どちらにするかは選べることが多い。

なお、「住宅ローンの保証料を一括で支払っている場合、繰上返済時には保証料の一部が返金されます。一方で、手数料というのは払ったら返ってきません。繰り上げ返済をする場合は、一部戻ってくる保証料の方がお得になります」(菱田氏)という点に注意したい。

(2)手数料

住宅ローンを借り換える際に、事務手続きの手数料を銀行などに支払う。「事務手数料」「取引手数料」など、名称はさまざまだ。

大手銀行の手数料が数万円程度であるのに対し、ネット銀行は、SBI新生銀行のように5.5万円からの定額型の銀行や、借入金額×2.2%の手数料を取る銀行まであり、対応はさまざまだ。

なお、手数料は保証料と違い、一度払ったら返ってこない。繰り上げ返済を考えているのであれば、手数料は損することがある。

借り換え時に手数料を支払いたくない人のために、金利を上乗せする「定率型」という支払い方法を用意している銀行もあるので、下記の記事を参考にしてほしい。

【関連記事】>>住宅ローン手数料の「定率型」と「定額型」はどっちがいい? 長期借入なら、定率型がお得!

(3)団信保険料

住宅ローンを借りた本人がケガや病気などで、死亡または高度障害になり、住宅ローンを返済できなくなった場合、保険金で残っている住宅ローンを相殺できる保険。略して、「団信」。大半の銀行は、金利の中に団体信用生命保険料(団信保険料)を含んでいるので、無料と考えていい。

全期間固定住宅ローン「フラット35」も、2017年10月以降は、団信保険料を金利に組み込んで表示している。借り換え時に団信に加入しないことも選べるが、大半の人が加入している。

ただし、健康上の理由で団信に入れない、団信が不要であるという場合、適用金利は「表示金利(団信込みの金利)-0.2%」となる。

なお、借り換えに際して、現在借りているのが、2017年9月以前に借りた「フラット35」の場合は、注意が必要だ。

団信保険料として、「借入残高×0.358%」を年に一回支払っている。つまり、古いフラット35の団信保険料込みの本当の金利は「借りている金利+0.358%程度」となる。

現在の住宅ローンは大半が団信保険料込みなので、比較する際は気をつけよう。

【関連記事】>>団体信用生命保険って、加入は必須?種類や保険料が下りる条件は? 住宅ローンの「団信」の基礎を知ろう!

(4)印紙税

銀行以外に支払う、その他の支払い(下記の(4)から(8)の合計)は、銀行以外に対して支払うもので、合計約10万~20万円とそれほど多くはない。

住宅ローン契約書に貼り付ける印紙代だ。以下のように借入金額によって印紙代が異なる。

| 借入金額 | 印紙税 |

|---|---|

| 100万円超~500万円以下 | 2000円 |

| 500万円超~1000万円以下 | 1万円 |

| 1000万円超~5000万円以下 | 2万円 |

(5)登録免許税

借り換え時には、「抵当権の抹消」と「抵当権の設定」が必要となる。

抵当権の抹消は1件で1000円かかる。ただし、土地、建物それぞれに費用が発生するので、登録免許税は2000円となることが多い。

一方で、抵当権の設定は、借入金額×0.4%だが、自己居住用で床面積50平方メートル以上、などの条件を満たせば、借入金額×0.1%に軽減される。

(6)司法書士の報酬

登記の手続きのために司法書士に払う報酬。抵当権の設定と抹消を合わせて5万〜10万円程度が目安。

(7)火災保険料・地震保険料

火災保険料・地震保険料は、毎年、数万円かかる。火災保険は、一括支払いにすると割引になるため、かつては35年分を一括払いすることができたが、現在は10年が限度だ。

【関連記事】>>火災保険料の相場は年間いくら? 大手損害保険会社とネット系損害保険会社で、保険料を比較!

(8)物件検査手数料(フラット35のみ)

フラット35の融資を受けるには、一定の技術要件が必要。たとえば、木造住宅の場合は基礎の地面からの高さは40cm以上が必要で、マンションならば20年以上の長期修繕計画を立てているなどの要件を満たしている必要がある。

こうした技術要件をクリアしているかどうかを調べるのに、物件検査手数料がかかる。なお、多くのマンションはフラット35登録をしているので、改めて検査する必要はない。

住宅ローン借り換え手数料・保証料を比較(18銀行)

それでは各銀行がどんな手数料・保証料となっているのか、比較してみよう。

ネット銀行は手数料を主体としており、「定率(借入額×料率)」のケースと、「定額」の場合がある。

大手銀行は保証料を主体としており、借入期間によって保証料率は変化する。料率体系はぼ横並び。

気をつけたいのは、1つの銀行で諸費用が異なる複数の商品を扱っているケースもあるため注意が必要という点だ。

| 銀行名 | 手数料 | 保証料 |

|---|---|---|

|

【住宅ローン】 4.4万円(税込) 【変動セレクト、固定セレクト】 借入額×2.2%(税込) |

− | |

|

【通常商品】 5.5万円(税込) 【変動フォーカス】 借入額×2.2%(税込) 【ステップダウン金利】 16.5万円(税込) |

− | |

|

【定率型】 借入額×2.2%(税込) 【定額型】 11万円、金利+0.2%(税込) |

− | |

| 借入額×2.2%(税込) | − | |

| 借入額×2.2%(税込) | − | |

| 借入額×2.2%(税込) | − | |

| 借入額×2.2%(税込) | − | |

| 33万円(税込) | − | |

| 借入額×2.2%(税込) | − |

| 銀行名 | 手数料 | 保証料(35年借入) |

|---|---|---|

|

【ローン取扱手数料型】

借入額×2.2%+3.3万円(税込) 【保証料一部前払い方式】3.3万円 【金利上乗せ型】3.3万円および金利+0.2% |

【保証料一部前払い方式】 借入額×2.06% |

|

|

借入額×2.2%(税込) |

− | |

|

【WEB申込専用】 借入額×2.2% |

【通常商品】 借入額×2.06%+3.3万円 |

|

|

【融資手数料型】 借入額×2.2%+5.5万円(税込) |

【保証料一括前払い型】 借入額×2.16%+5.5万円(税込) 【保証料金利上乗せ型】 5.5万円+金利0.2%上乗せ |

|

|

【融資手数料型】 借入額×2.2%(税込) |

【保証料型】 借入額×2.06%+3.3万円 |

|

| 借入額×2.2%(税込) | − | |

| − |

【一括前払い方式】 借入額×1.18〜2.96%+1.1万円 【月次後払い方式】 金利+0.10%〜+0.27%+1.1万円 |

|

フラット35の手数料・保証料(借り換え) |

||

| 商品名 | 手数料 | 保証料(35年借入) |

| フラット35 | 借入額×0.66〜2.2%(税込) >>詳細はこちら |

− |

| ※2023年12月調べ、各銀行の主力商品の商品説明書を元に作成。保証料は35年借入の料率。詳細は各銀行に問い合わせよう。すべて税込み。 | ||

借り換えの諸費用を支払うタイミングはいつか

住宅ローンの借り換え諸費用の支払いタイミングは以下の通りだ。

| 借り換え手続き | 諸費用の支払い |

|---|---|

| ①借換えの申込み・審査・承認 | なし |

| ②利用中の住宅ローンの一括完済の申込み | なし |

| ③借換えの契約手続き |

|

| ④融資実行・一括完済 |

|

| ⑤返済中 |

|

諸費用が用意できない場合の対策は?

これらの諸費用は基本、現金で用意する必要があるため、用意できないという人もいるだろう。ただし最近は、借入額に繰り入れることができる銀行も増えているので、必ずしも現金がないと借り換えできないわけではない。

まずは、主なネット銀行がどんな諸費用を貸してくれるのか、見てみよう。

| 銀行名 | 借り入れ可能な諸費用 | |

|---|---|---|

| 印紙税(売買契約書などに貼付)、登記にかかる登録免許税、司法書士、土地家屋調査士の手数料、住宅ローン借入れの際に発生する事務手数料、火災保険料、地震保険料、不動産仲介手数料、引越費用など | ||

| 住宅取得またはパワースマート住宅ローン契約時にかかる手数料、不動産業者への仲介手数料、各種税金、火災・地震保険料、修繕積立基金、管理準備金、上下水道加入負担金等 | ||

| (新規借入の諸費用) 登記費用、融資事務手数料、火災保険料、金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代、不動産仲介手数料。修繕積立一時金、水道負担金、引越費用等の住宅取得に関する諸費用 (借り換えの諸費用) 登記費用、融資事務手数料、現在の借入先の繰上返済手数料・経過利息、新たに加入する火災保険料、金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代等の借り換えに関する諸費用 |

||

| 諸費用<取扱手数料、火災保険料、登記費用、印紙代、不動産仲介手数料、修繕積立基金、水道加入負担金、借換時に発生する諸費用> | ||

| 取り扱い手数料、登記に関する費用(登録免許税、司法書士手数料)、火災保険料(新規・追加契約を行う場合)、借り換えの場合の既存ローンに対する経過利息・違約金、購入の場合の仲介手数料 (自宅購入の場合、物件の購入価格+300万円が上限。物件の購入価格を超えて借り入れの場合は金利0.05%(年利)上乗せ。) |

||

|

事務取扱手数料、諸費用(印紙代、登記費用、火災保険料) (諸費用は500万円が上限) |

||

| (新規借入の諸費用) 住宅ローンの事務手数料、不動産会社への仲介手数料、固定資産税、都市計画税、登記関連費用(抵当権設定の登録免許税/抵当権設定の司法書士報酬/所有権の移転、保存の登録免許税/所有権の移転、保存の司法書士報酬)、火災保険料、地震保険料、修繕積立一時金、水道負担金等の住宅取得にかかわる工事費 (借り換えの諸費用) 住宅ローンの事務手数料、借り換え元の繰上返済手数料等、登記関連費用(抵当権設定の登録免許税/抵当権設定の司法書士報酬/抵当権抹消の登録免許税/抵当権抹消の司法書士報酬)、火災保険料、地震保険料(新規加入分のみ) |

||

| ー | ||

| ※2023年12月調べ、各銀行の主力商品の商品説明書を元に作成。諸費用に関する記載がない場合を「―」と記載しており、銀行によっては諸費用を貸してくれるケースもあるので、詳細は各銀行に問い合わせよう。 | ||

上表のように、ネット銀行は諸費用を一緒に貸してくれるケースが多い。

諸費用の中身はどうなっているのだろうか。通常、諸費用を貸してくれる銀行であれば、住宅ローン借入時の手数料、保証料、登記費用、印紙税は含まれている。こうした諸費用は新規借り入れでも借り換えでも発生するので、借り手としてはありがたい。

では、大手銀行は、どんな諸費用を認めてくれるのだろうか。まとめたのが下表だ。

| 銀行名 | 借り入れ可能な諸費用 | |

|---|---|---|

| 火災保険料、保証会社手数料・保証料、ローン取扱手数料、電子契約手数料、固定金利手数料、仲介手数料、担保関連費用、印紙税、引越費用、修繕積立金、付帯工事費用、管理準備金、水道加入金、リフォーム費用(住宅の購入資金と同時申込の場合) | ||

| 借り換えに伴う諸費用(登記費用・印紙代・事務手数料等)<建築会社、不動産会社との提携ローンを除く> | ||

| 本人が居住する住宅の建築時の諸費用 | ||

| 諸費用(保証会社保証料、登記関係費用等) | ||

| 諸費用<詳しくは窓口に問い合わせ> | ||

| 借り換えに伴う諸費用 | ||

| 金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代(印紙税)、スーパーフラットを利用する際の融資手数料、抵当権の設定及び抹消費用(登録免許税)・司法書士報酬、適合証明検査費用(物件検査費用)、火災保険料・地震保険料、借り換えに伴う経過利息・繰上返済手数料 | ||

| ― | ||

| ― | ||

| ※2023年12月調べ、各銀行の主力商品の商品説明書を元に作成。諸費用に関する記載がない場合を「―」と記載しており、銀行によっては諸費用を貸してくれるケースもあるので、詳細は各銀行に問い合わせよう。 | ||

上表のように、ネット銀行と比べて、大手銀行・信託銀行は諸費用を含めていない、もしくは明記していない銀行が多い。

また、借り換えの際だけ、諸費用を認めている銀行もある。通常、借り換えはより低い金利に乗り換えるので、総支払額は下がるというメリットがある。

ただし、借り換える銀行に支払う諸費用は100万円以上かかることもあり、トータルでは得をするとはいえ、一時的な出費を嫌がって借り換えをしない人がいる。

そこで、新規借り入れはダメだが、借り換えのための諸費用については住宅ローンに含めるという対応をとる銀行が多い。三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行などが、こうした対応を取っている。

【関連記事】>>住宅ローン手数料・引越し代などの「諸費用」まで借りられる住宅ローンを、17銀行で徹底比較!

住宅ローンの借り換え時は、金利+諸費用(手数料・保証料)で比較を!

以上が、借り換えで発生する諸費用だ。借入額が3000万円なら借り換え時に30万~80万円程度もかかる。

借り換えによって得をするか、損をするかを正確に判定するためには、諸費用も考慮して、現在の住宅ローンと比較する必要がある。「現在の住宅ローンの今後の総支払額」に比べて、「借り換える住宅ローンの総支払額」が安くなっていれば、借り換えにメリットがあると言えるだろう。

ただし、こうした計算は面倒だ。住宅金融支援機構や銀行のサイトで、借り換えのシミュレーションはできるが、サイトごとに数字を打ち込む必要があり、比較するのは非常に骨が折れる。

そこでダイヤモンド不動産研究所では、諸費用の中でも大きな割合を占める3大諸費用((1)保証料、(2)手数料、(3)団信保険料)を含んだ「実質金利」を計算し、独自のランキングを作成している。

| 住宅ローン実質金利ランキング[借り換え] |

現在の住宅ローンの金利と、借り換え先の銀行の実質金利を比較して、割安であればおおむね借り換えにメリットがあると考えられる。また、返済額シミュレーション機能もあるので、参考にしてほしい。

- 新規借入

シミュレーション - 借り換え

シミュレーション

0.001~10.000%の範囲で半角数字で入力してください。

0.001~10.000%の範囲で半角数字で入力してください。

(別ページに移動します)

【関連記事】>>住宅ローンの借り換えでは6つの注意点を知らないと後悔する!

| 132銀行を比較◆住宅ローン金利ランキング[借り換え] (⇒ 新規借入はこちら) |

|

|

| 【金利動向】おすすめ記事 | 【基礎】から知りたい人の記事 |

| 【今月の金利】 【来月の金利】 【2025年の金利動向】 【変動金利】上昇時期は? 【変動金利】何%上昇する? |

【借り換え】の基礎 【基礎の8カ条】 【審査】の基礎 【フラット35】の基礎 【住宅ローン控除】の基礎 |

| おすすめ記事はこちら 【借り換え】多くの人は「高い変動金利」で損している! 【借り換え】メリット額が分かる返済額シミュレーション 【金利】132銀行の住宅ローン金利推移をプロが比較(毎月更新) 【金利】変動金利が上がる時期を予測! 【読み物】年収700万円台世帯は破綻必至!? 【諸費用】手数料・引越し代も借りられる銀行は?(17銀行比較) 【審査】「審査基準」を17銀行で比較(年収、勤続年数) |

借り換え2026年2月最新 主要銀行版

住宅ローン変動金利ランキング

※借入金額2500万円、借入期間30年で試算

![]()

住宅ローン 全期間引下げ(借り換え)・変動金利

- 実質金利(手数料込)

- 0.783%

- 総返済額 2799万円

- 表面金利

- 年0.630%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 76,231円

低金利の上、がん50%団信無料

- 実質金利(手数料込)

- 0.793%

- 総返済額 2803万円

- 表面金利

- 年0.640%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 76,342円

①保証料など0円サービスが充実

②新規借入の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり

③最大3億円まで借入可能

![]()

住宅ローン 通期引下げプラン(借り換え、WEB申込コース)・変動金利

- 実質金利(手数料込)

- 0.803%

- 総返済額 2807万円

- 表面金利

- 年0.650%

- 手数料(税込)

- 借入額×2.2%

- 保証料

- 0円

- 毎月返済額

- 76,453円

①3大疾病50%保障+全疾病保障が無料

②先進医療特約も無料で付帯

③無料団信でも、急性心筋梗塞・脳卒中の手術をすれば、ローン残高の50%を保障するなど手厚い対応

-

住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る

-

今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。

【調査概要】

調査日:2023年12月

調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)

有効回答数:822人

調査:大手アンケート調査会社に依頼

評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。

【アンケートの設問】

Q1.金利の満足度は?

Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?

Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?

Q4.手続き・サポートには満足しましたか?

Q5.審査について、満足していますか?

Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?

Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?

【回答の配点】

・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。

満足している(5点)

どちらかといえば満足している(4点)

どちらともいえない(3点)

どちらかといえば不満である(2点)

不満である(1点)

・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。

|

保証料や団信などの諸費用がほとんど無料  |

|

132銀行の住宅ローンを比較 >>返済額シミュレーションで、全銀行の金利を一気に比較・調査

|

- 年収に対して安心して買える物件価格は?

-

- ・年収200万円で妻が妊娠中の家族の上限は1600万円!?

- ・年収250万円の単身者の上限は1800万円!?

- ・年収300万円の4人家族の上限は1800万円!?

- ・年収350万円の2人家族の上限は2100万円!?

- ・年収400万円の単身者の上限は2500万円!?

- ・年収450万円の4人家族の上限は2000万円!?

- ・年収500万円の4人家族の上限は3000万円!?

- ・年収600万円の3人家族の上限は3500万円!?

- ・年収600万円の40代独身の上限は3000万円!?

- ・年収700万円の共働き夫婦の上限は5000万円!?

- ・年収800万円の3人家族の上限は4500万円!?

- ・年収1000万円の30代4人家族の上限は5000万円!?

- ・年収1000万円の40代4人家族の上限は3500万円!?

- ・年収1000万円の50代夫婦の上限は3000万円!?

※サイト内の金利はすべて年率で表示

関連記事

関連記事

プロの評判・口コミ

淡河範明さん

PayPay銀行の住宅ローンは、ネット銀行ならではの低金利が特徴です。がん50%団信も付帯するようになり、auじぶん銀行などと人気を分けています。

ネット銀行ならではの、お申込みから契約までネットでお手続きを完結できる点も魅力的です。

ただし、審査は厳しめです。

条件のいい借り手に絞ることで低金利を実現しているものと思われます。当初の計画では、徐々に融資対象を拡大していくとしていましたが、今後どうするのか注目しています。