都心の新築マンション販売戸数が、落ち込んでいる。2020年1月の首都圏の販売戸数は前年同月比34.5%減の1245戸と5カ月連続の減少となった(不動産経済研究所調べ)。これだけ“不人気”といった様相なのに、一方では販売価格が上昇を続けている。そこでマンションデベロッパーの決算書を読み解いたところ、そう簡単には「下がりそうにない」という結論に至った。データを基に解説してみよう(不動産ジャーナリスト・坂根康裕)。

供給数は減少するも、販売単価は上昇

2020年2月21日、不動産経済研究所が「全国マンション市場動向2019年(年間のまとめ)」を発表した。

同調査によれば、2019年の新築マンション供給戸数は70,660戸で前年比▲12.0%減。「じつに1976年以来の低水準」とあった。経済紙の朝刊には「消費者が慎重姿勢を強めた」という報道もあり、「売れないから、売り出せない」とも受け取ることができる。著者の記事「新築タワーマンションの売れ行き鈍化」でも解説しているように、このところ売れ行きは鈍化している。

消費者からすれば、「もうしばらく待てば下がるかも?」とも考えることができるが、実情はそうではないようだ。

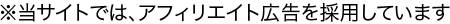

下のグラフは、「全国・首都圏・近畿圏」の新築マンション供給戸数と販売単価の推移(「不動産経済研究所」発表データを元にグラフ作成)だ。

供給戸数(全国)の大きなトレンドは、2013年の105,282戸をピークとして下落基調にある。2019年は70,660戸だった。一方、販売単価(全国)は、2012年の平米単価53.1万円を底に上昇し、2019年では72.6万円だった。

各報道や不動産各上場企業の有価証券報告書によると、マンション価格が上がっている要因として以下の3点を挙げている。

・超低金利

・相続税改正による節税対策としての需要増

・都市に人が集まる人口動態

通常、相場動向は「需給のバランス」によって決まる。上記3点には、「節税対策としての需要増」「都市への人口集中」と、需要に関わる項目が2つある。しかし、そもそもの「供給の減少」による需給のひっ迫も、マンション価格の上昇圧力を助長していることを見逃してはならない。

もう少し詳しく見てみよう。

大手デベロッパーの供給数が激減

2019年供給戸数「デベロッパーランキング」上位10社は以下の通りだ。顔ぶれは、前年(2018年)から大きな変化はない。注目は、財閥大手各社のマンション供給数の増減だ。

マーケット全体で、新築マンションの供給戸数は「前年比12.0%減」だった。しかし、その中身を見ると、大手デベロッパーが大きく数を減らしている。1位の住友不動産が▲23%、3位の野村不動産、5位の三井不動産レジデンシャルともに▲25%近い減少だ。戸数ベースで見れば、住友不動産1社で1,600戸以上も減少した。

新築マンション市場は大手デベロッパーの寡占化といわれて久しい。事実、上位5社の供給数は合計20,666戸。2019年に供給したマンションの約30%を占めている。つまり、大手の動向が市場を左右するわけだが、トップシェア(住友不動産)が2割以上もダウンしているのに1位であり続け、後述の通り業績は絶好調である。大手各社が価格維持のために足並みをそろえて「売り控え」しているような雰囲気さえあるのだ。

マンション価格に影響する売主の事情

不動産の取引価格は、需要や環境の要因とは別に、しばしば「売主固有の事情」が値段に反映される。

2008年のリーマンショック直後にマンション価格が暴落した。その要因のひとつは、90年代後半からの大量供給時代に急成長を遂げたカタカナ名称の新興デベロッパーが「換金を急いだ」からだ。銀行が融資を絞ったために、財務が強くない新興デベロッパーは資金繰りに窮してマンションを投げ売りし、結果として価格が下落した。その後、新興マンションデベロッパーはほぼ姿を消した。

あれから10年が過ぎ、分譲マンションの売主はどう変わったのか。

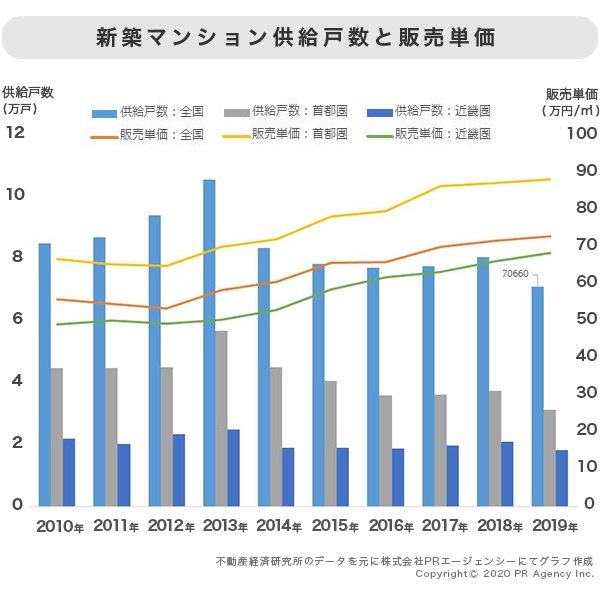

下のグラフは、さきほどの5社のなかでも大手不動産会社4社「三井不動産・三菱地所・住友不動産・野村不動産」の純資産推移のグラフだ。企業の価値や体力を見る指標として、2010年からの推移を見てみよう。

4社の純資産合計は、2010年に「3兆1,922.85億円」だったが、2019年には「6兆1275.87億円」にも膨らんだ。10年たたずして91.85%増、つまり「倍増」に等しい伸びだ。

一般的に不動産開発業(分譲マンション開発をはじめとしたデベロッパー事業)は、自己資本比率は3割程度が効率的だと考えられている。つまり、純資産の増大は、より大きなプロジェクトに邁進できる環境が整っているということだ。大手各社は都心部や海外の開発に果敢に取り組み、さらなる成長を目指している。

引渡時期から、売上計上したい時期が分かる

住友不動産に至っては、2020年3月期「売上高、営業利益、経常利益、当期純利益すべての指標で7期連続過去最高を更新する」見込み。すでに来期も「住宅は分譲・賃貸ともに好調に推移する予定」(同社関係者)という。

となると、新築マンションの売上高計上は、「来々期(2022年3月期)にしたい」と思うようになるだろう。

実際、住友不動産などの大手デベロッパーの公式サイトをみると、分譲中の物件概要欄から「計上は来々期にしたい」という思いが見え隠れする。中には、すでに完成している物件なのに、引き渡しが2021年4月下旬(1年以上先)という物件があるのだ。

本記事で述べてきた仮説は正しいのではないだろうか。

上場企業は、毎年確実に数字が上がる決算を望む。投資家に好まれるからだ。

超低金利の環境下が変わらない限り、大手は「売り急ぐ理由がない」。それ以上に、売り急がないことで「相場上昇圧力を弱めないコントロールが図れる」と考えている。つまり、需要の堅調さ、価格の高止まりはまだ数年は続くと考えられる。

大手各社は、分譲マンション以外にも、海外事業やオフィスビル、注文住宅などさまざまな事業を展開している。他の事業が好調で業績が作れるなら、分譲マンションは引き渡し時期を調整しながら、「次」や「次の次」の決算を考えることができるのだ。マンション価格のインフレ期待が強い中で、時間を使うほど決算に貢献する可能性があるなら、なおさら売り急ぐことはないだろう。

【関連記事はこちら】>>新築マンションを値引きする会社はどこ? デベロッパーの懐具合から傾向を分析

| ◆新築マンションランキング |