今月も首都圏新築の新築マンション市況(新規販売戸数、平均価格、契約率)・中古マンション市況を解説する。2024年は、日本銀行による金融緩和策が転換するなど変化の大きい一年だったが、2025年はどうなるのだろうか。また、注目物件として「パークホームズ入谷」について解説する。(不動産アナリスト・岡本郁雄)

首都圏の新築マンション市況【2024年11月度のデータ】

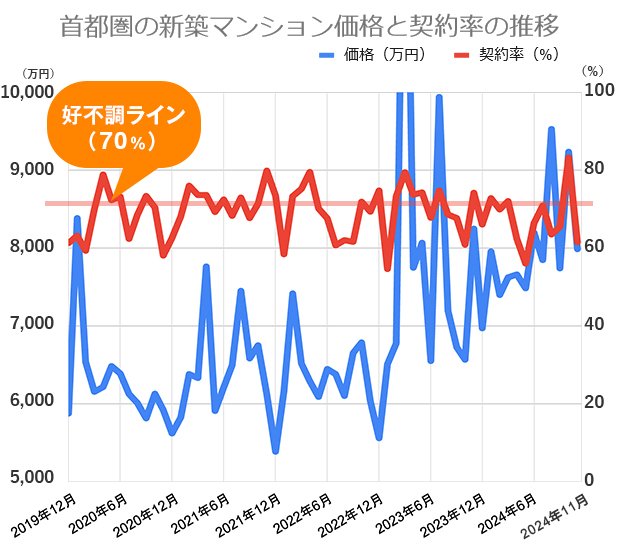

2024年11月度の首都圏新築マンション市場を見てみたい。首都圏の新築マンション市場は供給の減少と契約率の低下で停滞傾向といえる。埼玉・神奈川でも高額物件の供給が続き、価格が上昇。金利上昇や物価高もあり購買意欲を抑制していると考えられる。

2024年11月度の新築分譲マンション発売戸数は、前年同月比18.7%減少の2,231戸。契約率は61.5%で、前月比21.8ポイントのダウンとなった。

また、首都圏新築マンションの1戸当たりの平均価格は7,988万円となっており、前年同月比では、262万円のダウンとなっている。東京23区の供給は705戸で、供給シェアは前月の44.5%から31.6%へと大きく減少。東京23区の供給シェアの減少が平均価格を押し下げている。

販売在庫数は、5,205戸で、前月末よりも376戸の増加。2023年11月末の販売在庫数は4,815戸だったので、昨年対比でも増加している。

首都圏の新築マンション市場動向2024年11月

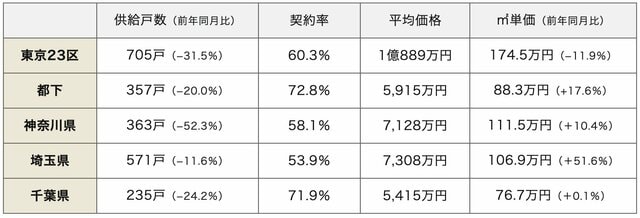

エリア別の動向は?

エリア別の平均価格は、東京23区が1億889万円。東京都下が5,915万円、神奈川県が7,128万円、埼玉県が7,308万円、千葉県が5,415万円。神奈川県と埼玉県の平均価格は7,000万円を超えている。

神奈川県では、1億円以上の住戸が43戸、埼玉県では1億円以上の住戸が91戸供給されている。浦和駅徒歩3分の大規模再開発タワー「URAWA THE TOWER」の第1期販売が始まるなど東京23区以外でも億ションの供給が目立ち、これが平均価格の押し上げる要因となっている。

エリア別の首都圏新築マンションの販売動向(2024年11月)

(出典:不動産経済研究所発表「首都圏新築分譲マンション市場動向 2024年11月」)

首都圏の中古マンション市況【2024年11月度のデータ】

続いて中古マンション市場を見てみよう。中古市場は需要増加で活発化している一方、新規登録件数の減少による供給不足が課題となっている。地域によって価格動向や制約件数に差があり、埼玉・千葉の「値ごろ感」と東京23区の高需要が特徴的だ。

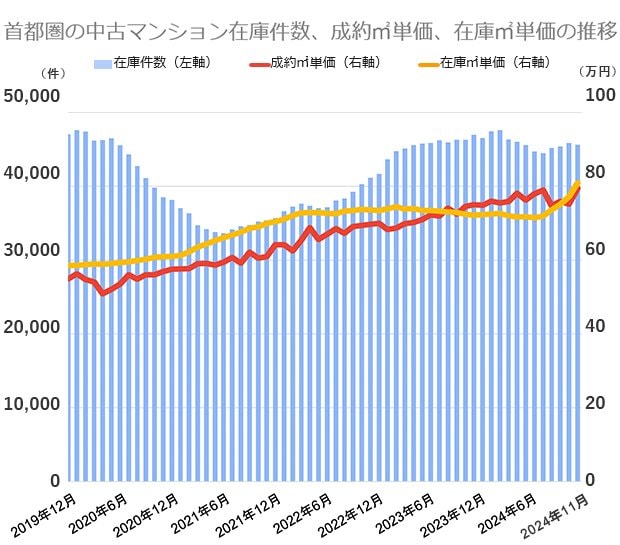

2024年11月度の首都圏中古マンション成約件数は前年同月比10.6%増の3,207件となり、前年を大きく上回った。平均成約価格は前年同月比6.1%上昇の5,022万円。平均成約㎡単価は、対前年同月比5.9%上昇の79.41万円となっている。成約㎡単価が前年同月を上回るのは、55カ月連続。2024年7月頃から停滞気味だったが、2024年11月度は成約価格を大きく伸ばしている。

また、2024年11月の新規登録物件の㎡単価は、80.91万円となっていて前年同月比11.4%の上昇。新規登録㎡単価が80万円を超えるのは、2カ月連続である。

首都圏の中古マンション市場動向2024年11月

首都圏の中古マンション市場動向(出典:東日本不動産流通機構発表「2024年11月度の中古マンション月例速報」)

2024年11月の新規登録物件数は、対前年同月比で4.8%減少の15,506件。在庫件数は前年同月比で2.9%減少し45,646件となっている。新規登録件数が前年同月比でマイナスとなるのは9カ月連続だ。

下のグラフは、過去5年間の首都圏の中古マンション価格(成約㎡単価、在庫㎡単価)と在庫件数の推移を示す。在庫件数は、45,000戸前後で推移している。

地域別の動向は?

次に地域別の中古マンション動向を見てみてみよう。

首都圏の中古マンション成約㎡単価(2024年11月)

(出典:東日本不動産流通機構発表「月例速報マーケットウォッチ サマリーレポート 2024年11月度」)

成約㎡単価をみると、都区部が堅調に上昇している一方で、都下、埼玉県が前月比で下落。成約件数は、全地域が対前年同月比で増加し神奈川県その他が+24.7%、都下(多摩)が+12.0%、東京23区が+11.7%と二桁を超える伸びを示した。

東京23区は、都心を含めここ数カ月、成約件数が停滞していたが、2024年11月は堅調に成約件数を伸ばした。新築マンション価格が高止まりする中で、中古市場に再び目を向ける人が増えたことが要因と考えられる。

埼玉県、千葉県では、中古マンションの成約平均価格はまだ値ごろ感があり、さいたま市が4,184万円、千葉県総武地区(市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、浦安市、習志野市、八千代市)が3,467万円。また、神奈川県川崎市は、5,295万円となっており前年比+14.0%と大きく上昇した。

神社一体型開発マンションプロジェクト「パークホームズ入谷」

次に今月の注目マンション「パークホームズ入谷」を紹介する。

「パークホームズ入谷」は、三井不動産レジデンシャル株式会社が「三島神社」の建て替え(三島神社再生プロジェクト)と一体で開発する定期借地権付き分譲マンション(※)。社殿の老朽化などの課題を抱える神社を再生し、未来へ継承することを目指している。

※土地を借りて建てられたマンションで、土地代がない分、購入価格が安いのが特徴。ただし、契約期間終了後は土地を返し、建物を解体する必要がある。

三井不動産グループによる神社一体型開発マンションは、本件で3件目となる。これまでに、2010年に「パークコート神楽坂」(赤城神社再生プロジェクト)、2014年に「パークタワー西新宿エムズポート」(成子天神社再整備プロジェクト)が落成している。

敷地は、東京メトロ日比谷線入谷駅から徒歩6分、JR山手線・京浜東北線鶯谷駅から徒歩12分と高い交通利便性を持つ。全住戸が南東向きで、寺院・公園・学校に近接しており、眺望や日当たりに恵まれている。上層階からは東京スカイツリーを望むことができ、開放的で快適な住環境が魅力だ。2駅3路線が利用可能で、1駅2分でアクセス可能な上野エリアの文化施設や商業施設を生活圏に含む一方、周辺は公園や寺院が立地する閑静な住宅地となっている。

また、敷地南側には寺院・公園・中学校が位置しており、眺望や日当たりの良さを享受できる。上層階からは東京スカイツリーを望むことができ、開放的で快適な住環境が魅力だ。

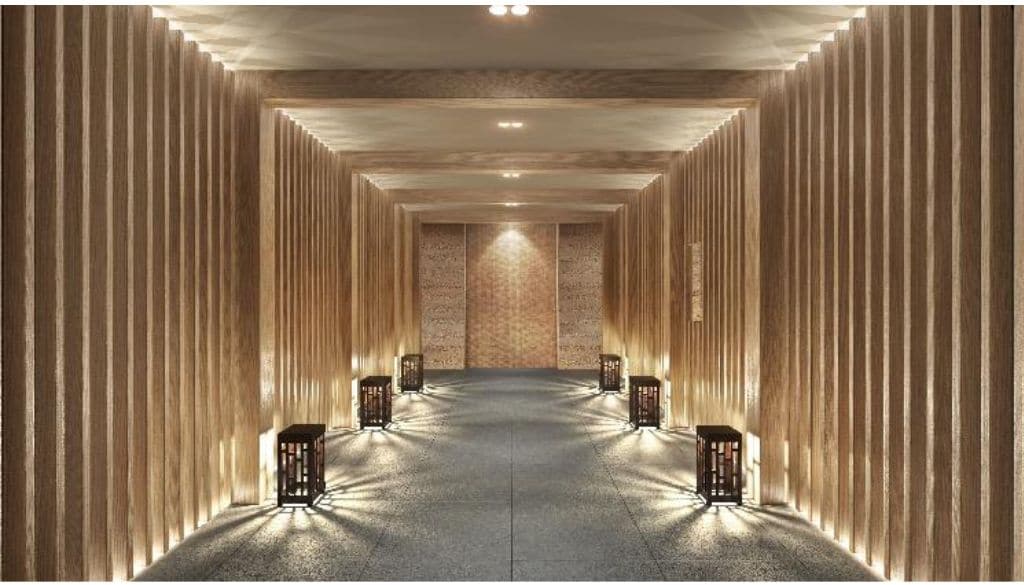

エントランスホールは、神社の鳥居を想起させるような連続した木調の空間で、アロマを設置することで落ち着ける空間を演出。エレベーターホールには地窓を設置し、帰宅時に坪庭を眺めながらエレベーターに乗り込むことができる。また、本物件内の各所で「三島神社」の既存材をアートとして再利用している。瓦は外構の見切り材として、灯籠は置き型照明として、床柱はオートロック操作盤設置台として生まれ変わる。

なお、物件の案内は、リニューアルオープンした「三井のすまい 日本橋サロン」で実施される予定。サロンでは複数の物件紹介が行われており、最大幅約12m×4mの大型LEDビジョンを壁・床に配置。実寸大の間取りや眺望を投影し、住戸のリアルな広さと住戸内から見えるバーチャルな眺望を体感できる。また、設備・仕様を確認できるコンセプトルームも用意されている。

多くの神社は、社殿の老朽化や、旧耐震基準で建てられているため、災害対策が十分ではないという問題を抱えている。本物件では、神社の建て替えを行うと同時に、落成後に安定した収入を得られる仕組みとして「定期借地権付き分譲マンションと神社の一体開発」を採用し、これらの課題を解決している。

中心市街地では、マンションに適した用地がかぎられている。そのため、土地を保有しながら建物を再生する「定期借地権付き分譲マンション」へ取り組みは、今後さらに増える可能性がある。

2025年の新築マンションは、構造・設備・仕様をよく確認したい

2025年の新築マンションでは、構造・設備・仕様の確認がますます重要になる。建築費の高騰やコスト削減の影響で、仕様を抑えたマンションが増えているからだ。

価格上昇が進む一方で狭くなる新築マンション

不動産経済研究所の発表によると、2024年度上半期の新築マンション価格は平均値・中央値ともに2023年度下半期から上昇した。1戸当たりの平均値は7,355万円から7,953万円、中央値は6,038万円から6,590万円に上昇。平均値と中央値の差は1,363万円に拡大し、2022年度上半期の733万円と比べて約1.9倍となった。これは、都心部を中心に高額マンションが増え、全体の価格を押し上げたためだ。一方で、専有面積は縮小傾向が続いている。

マンション需要を支えているのは共働き層やパワーカップルであり、これらの層は一定以上の広さを必要としている。しかし、用地取得費や建築費の高騰により、デベロッパーは販売価格を抑えるために専有面積を縮小せざるを得ない傾向にある。その結果、十分な広さが確保できないマンションが増え、商品の魅力が低下するケースが増えている。

とはいえ、こうした縮小傾向は、広さを重視する購入者の声を受けて見直される可能性がある。今後は一定の広さを保つ動きが復活するかもしれない。

仕様を抑えたマンションが増えている?

建築費が大幅に上昇している中、値頃感のある新築マンションの供給はさらに難しくなると予想される。コストカットのため仕様を抑えたマンションが増えており、その結果、築10年以上の中古マンションのほうが設備や仕様で優れているケースも目立つ。2000年代に郊外エリアで見られたバルコニーのスロップシンク(掃除用の水を捨てたり、道具を洗うための専用の流し台)や、プライバシーを守る可動ルーバー付き面格子を採用しない物件が多くなっている。バルコニーの奥行き、二重床の有無、天井高、サッシ高なども確認したいポイントだ。ディスポーザーのような後付けが難しい設備があるかどうかも注意が必要である。

一方、リビングとの間仕切りが開閉できるウォールドアを採用するマンションが増加している。こうしたフレキシブルな設計は、ライフスタイルの多様化に対応し、空間を有効活用できる点で好評である。また、2025年4月からはすべての住宅で省エネ基準の適合が義務付けられることから設備や仕様がますます重要な要素となるだろう。

設備・仕様だけで資産の価値が決まるわけではないが、住み心地は左右される。居住者に配慮した設備や仕様が採用されているかどうか。中古マンションと比較しながらチェックするべきである。

まとめ

2025年のマンション市場は、新築と中古で明暗が分かれている。新築市場は価格上昇や専有面積の縮小、仕様の抑制が進む中で供給減少が影響し、停滞傾向が見られる。一方、中古市場は需要増加に支えられて活発化しており、とくに東京23区や川崎市が好調だ。

新築と中古を比較しながら、設備や仕様、省エネ性能を重視しつつ、自分のライフスタイルや資産価値を考慮した選択が求められる。

注目記事>>新築・中古マンション市場動向は? 注目物件や在庫状況など最新市況を不動産アナリストが解説

| ◆新築マンション人気ランキング |